IMX6ULL裸机开发大全

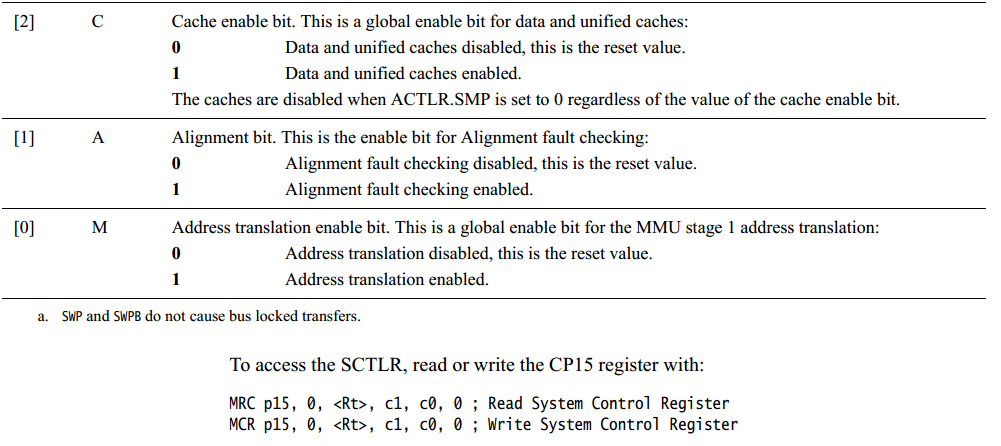

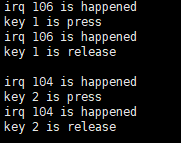

- 第一章:板上资源

- 第二章:准备开发环境

- 第三章:IMX6ULL启动流程

- 第四章:LED程序

- 第五章:LED程序涉及的编程知识

- 第六章:Makefile与GCC

- 第七章:时钟体系

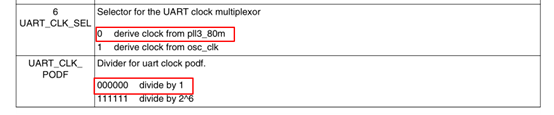

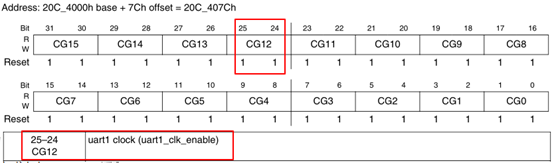

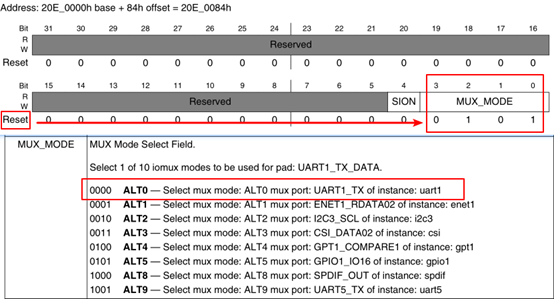

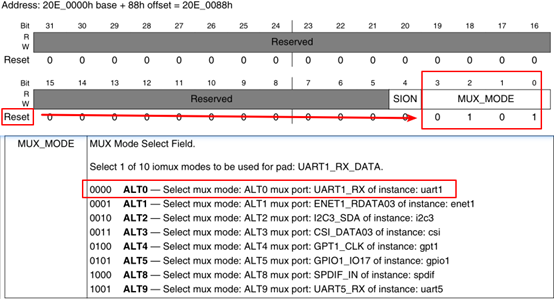

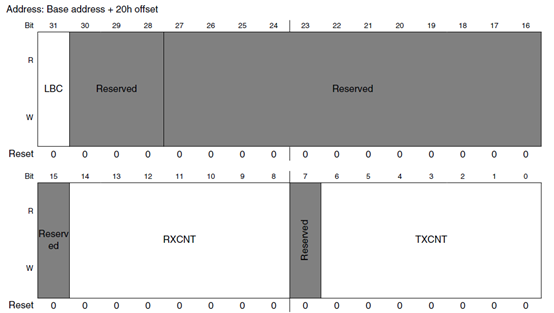

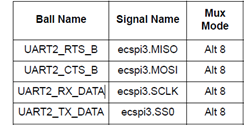

- 第八章:UART串口编程

- 第九章:重定位

- 第十章:异常与中断

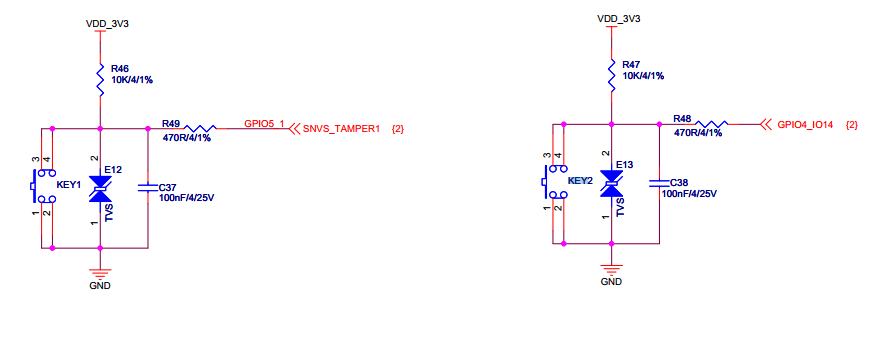

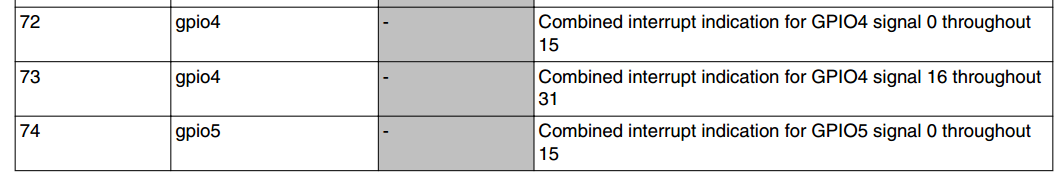

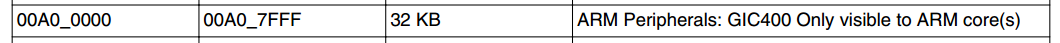

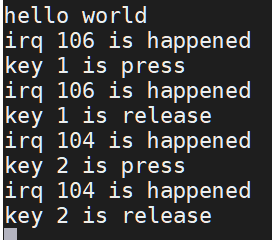

- 第十一章:GPIO中断

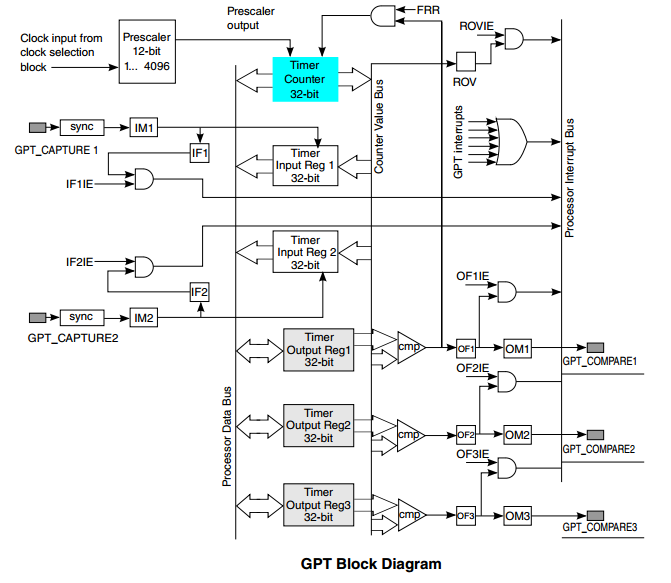

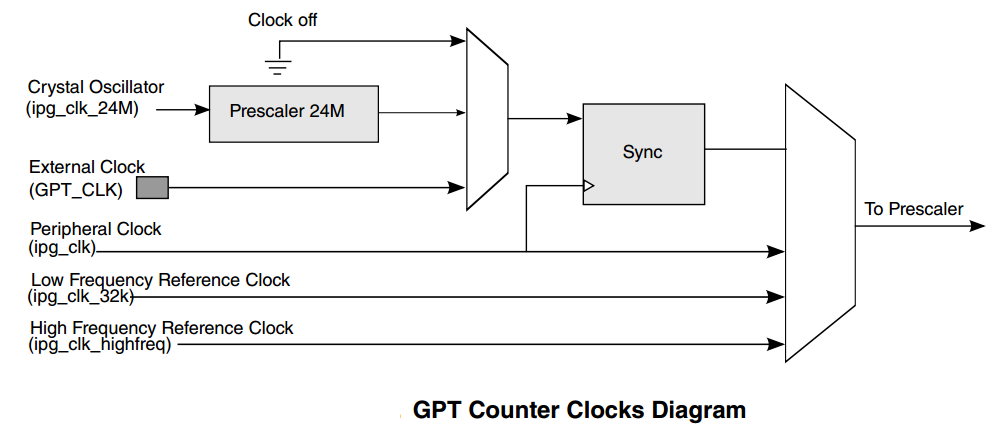

- 第十二章:定时器编程

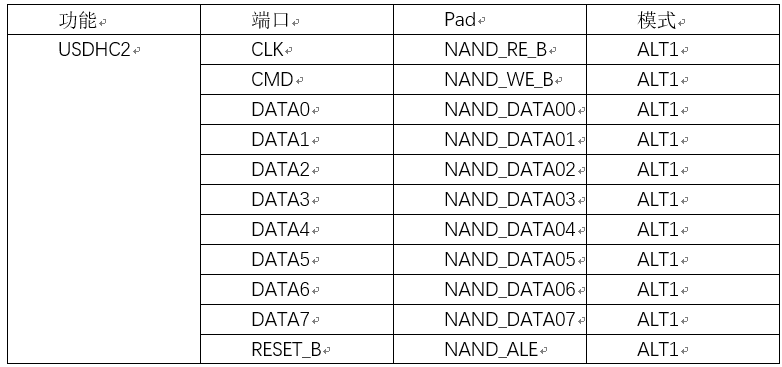

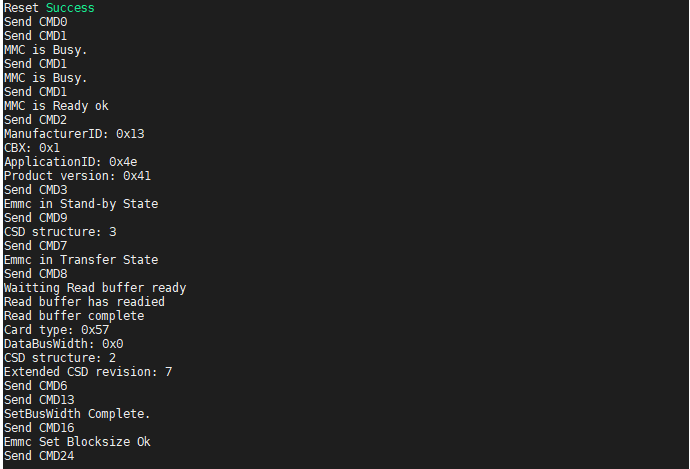

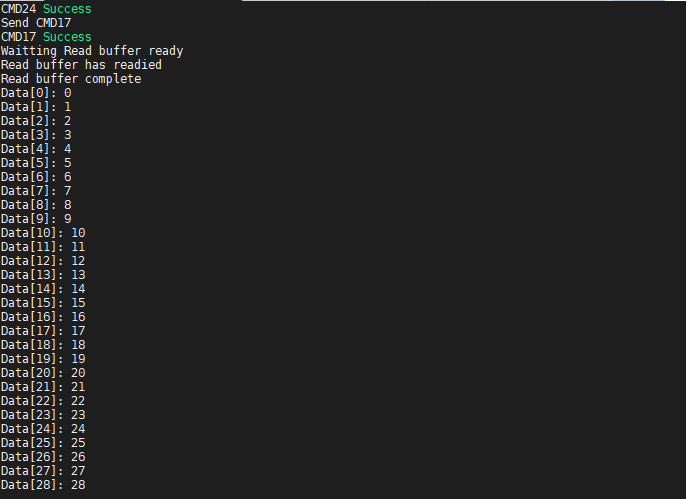

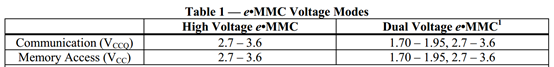

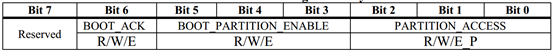

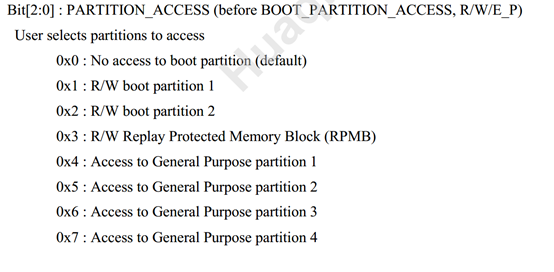

- 第十三章 EMMC编程(未完整校对)

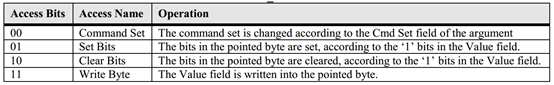

- 第十四章:TF卡编程

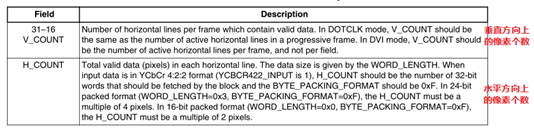

- 第十五章:LCD编程

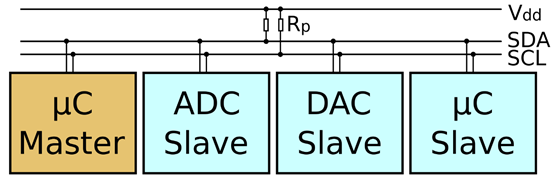

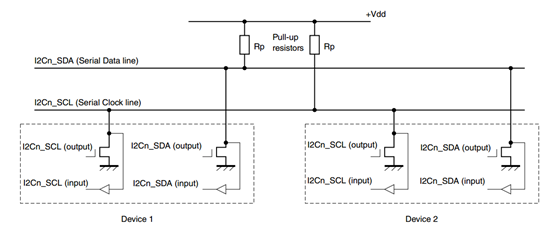

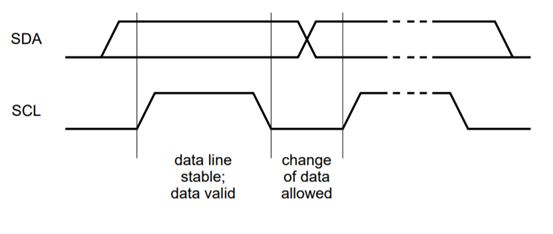

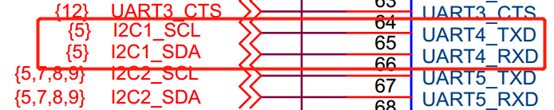

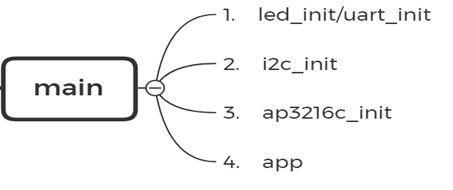

- 第十六章:I2C编程

- 第十八章:SPI编程(未完整校对)

第一章:板上资源

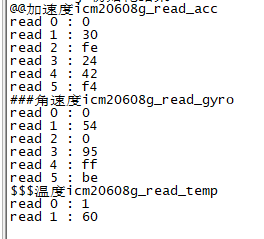

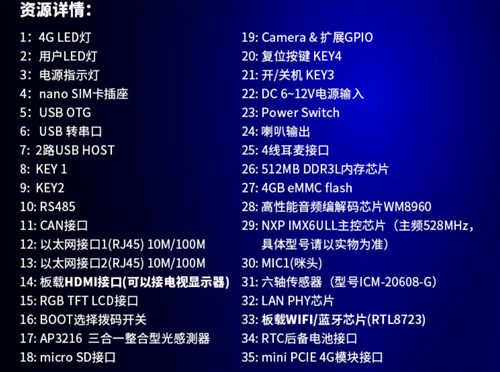

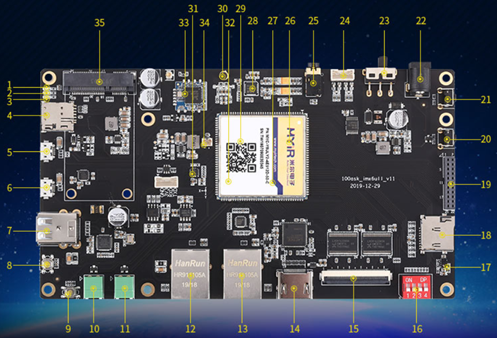

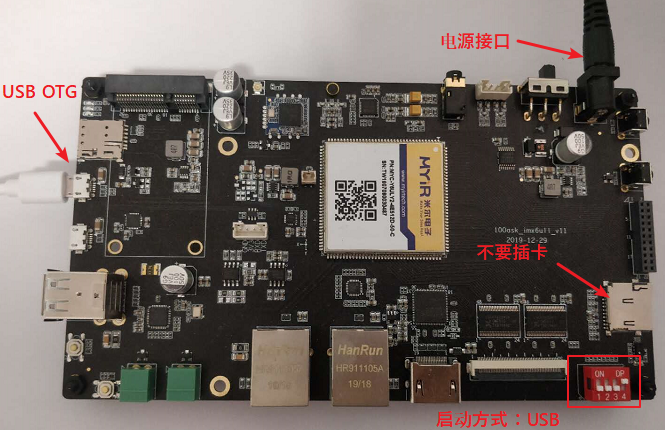

开发板资源介绍

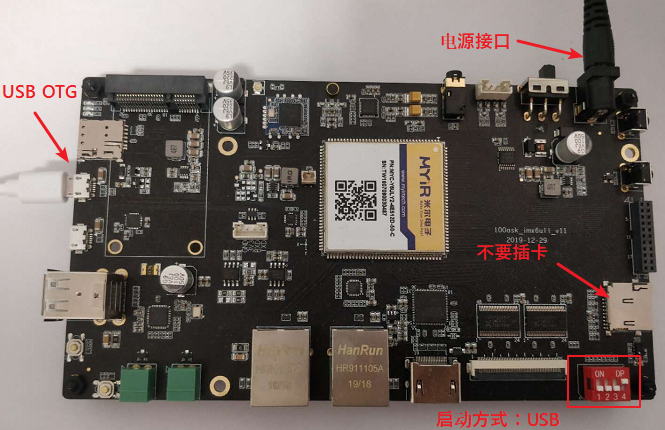

开发板资源如图所示:

第二章:准备开发环境

2.准备开发环境

2.1 100ASK_IMX6ULL开发板接线与启动

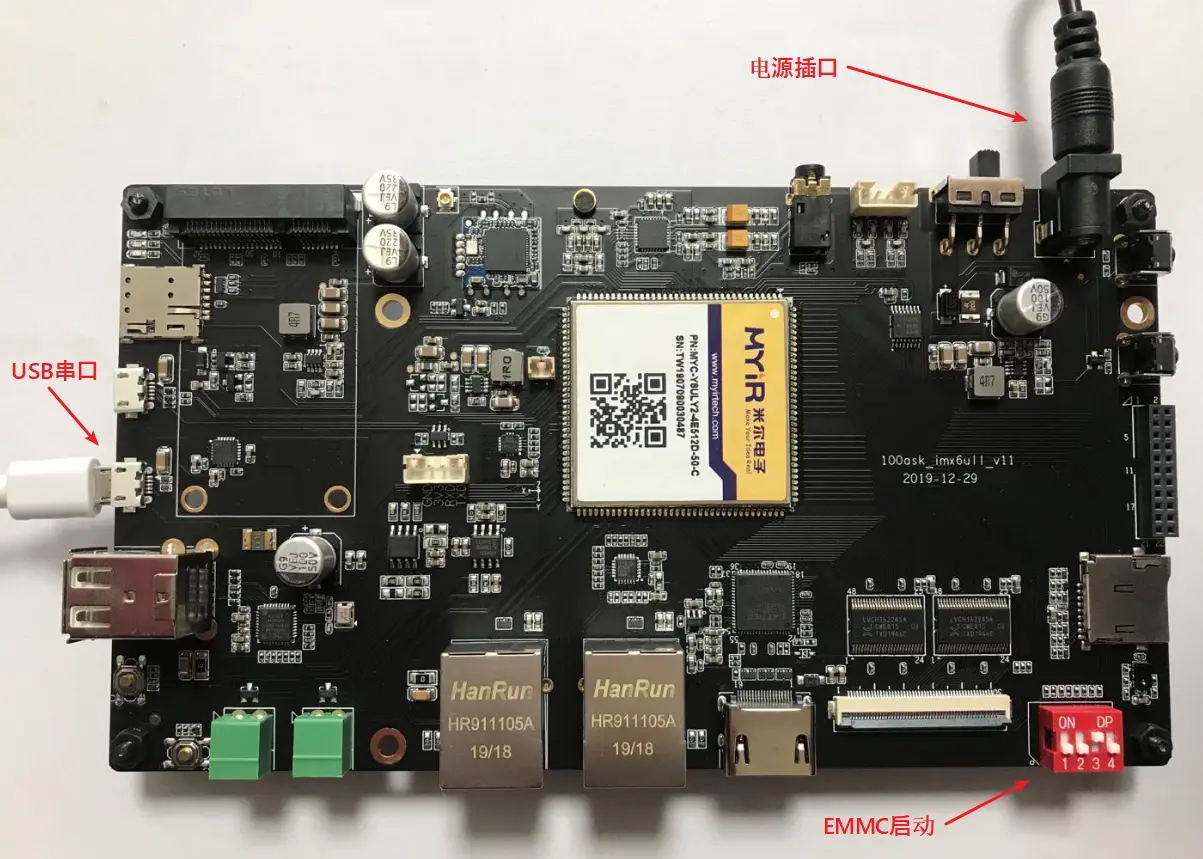

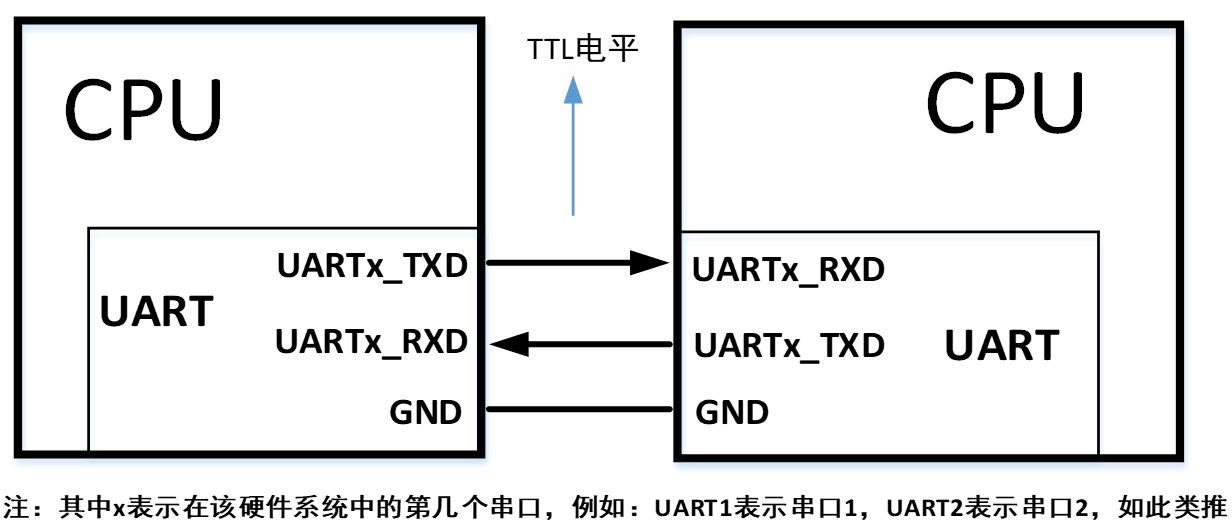

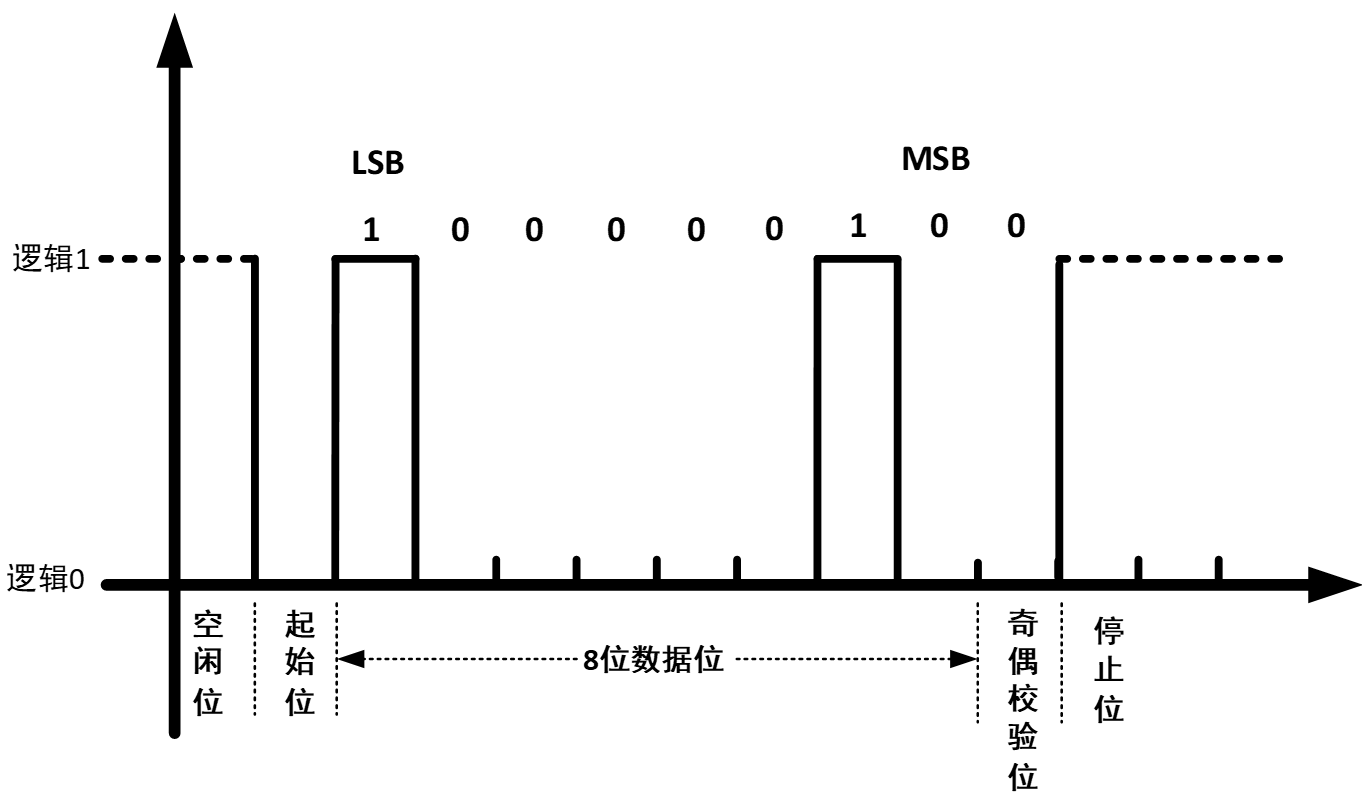

在后面的操作里,都是通过串口与板子进行”交流”。串口是串行接口的简称,是指数据一位一位地顺序传送,其特点是通信线路简单。 在电脑上安装好MobaXterm后,使micro USB数据线,连接电脑和开发板上的6号接口(USB转串口)。

- 连接串口线和电源线

首先如下图所示将串口线与电脑、板子连接,开发板插上电源。

其中特别需要注意的几点: a) 板子的启动选择拨到正确的启动方式,保证该启动方式里面有系统可以运行; b) 板子如图所示插上配套的电源到电源接口,电源开关暂时不用打开;

- 安装USB串口驱动

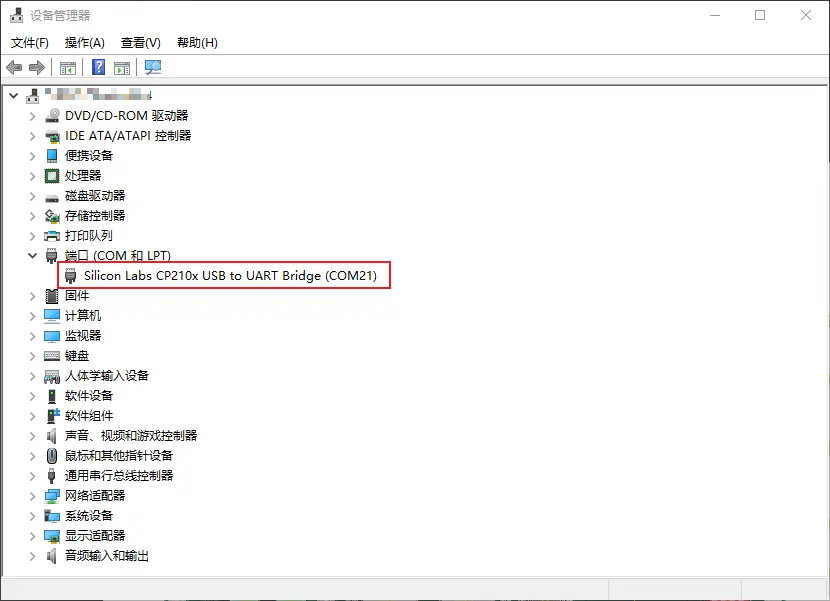

接好USB串口线后,Windows会自动安装驱动(安装可能比较慢,等一分钟左右)。打开电脑的“设备管理器”,在“端口 (COM和LPT)”项下,可以看到如下图中的“(COM21)”。这里的“COM21”可能与你电脑上的不一样,记住你电脑显示的数字。

如果电脑没有显示出端口号,就需要手动安装驱动,从驱动精灵官网(www.drivergenius.com )下载一个驱动精灵,安装、运行、检测,会自动安装上串口驱动。

- 选择启动方式

板子上的红色拨码开关用来设置启动方式,支持这3种方式:EMMC启动、SD卡启动、USB烧写。 板子背后画有一个表格,表示这3种方式如何设置。 表格如下:

| BOOT CFG | ||||

| BOOT | SW1(LCD_DATA5) | SW2(LCD_DATA11) | SW3(BOOT_MODE0) | SW4(BOOT_MODE1) |

| EMMC | OFF | OFF | ON | OFF |

| SD | ON | ON | ON | OFF |

| USB | X | X | OFF | ON |

这3种启动方式的设置示意图如下:

要注意的是,设置为USB启动时,不能插上SD卡、TF卡。 刚出厂的板子在EMMC上烧写了系统,你可以设置为EMMC启动方式。

- 设置串口工具,启动开发板

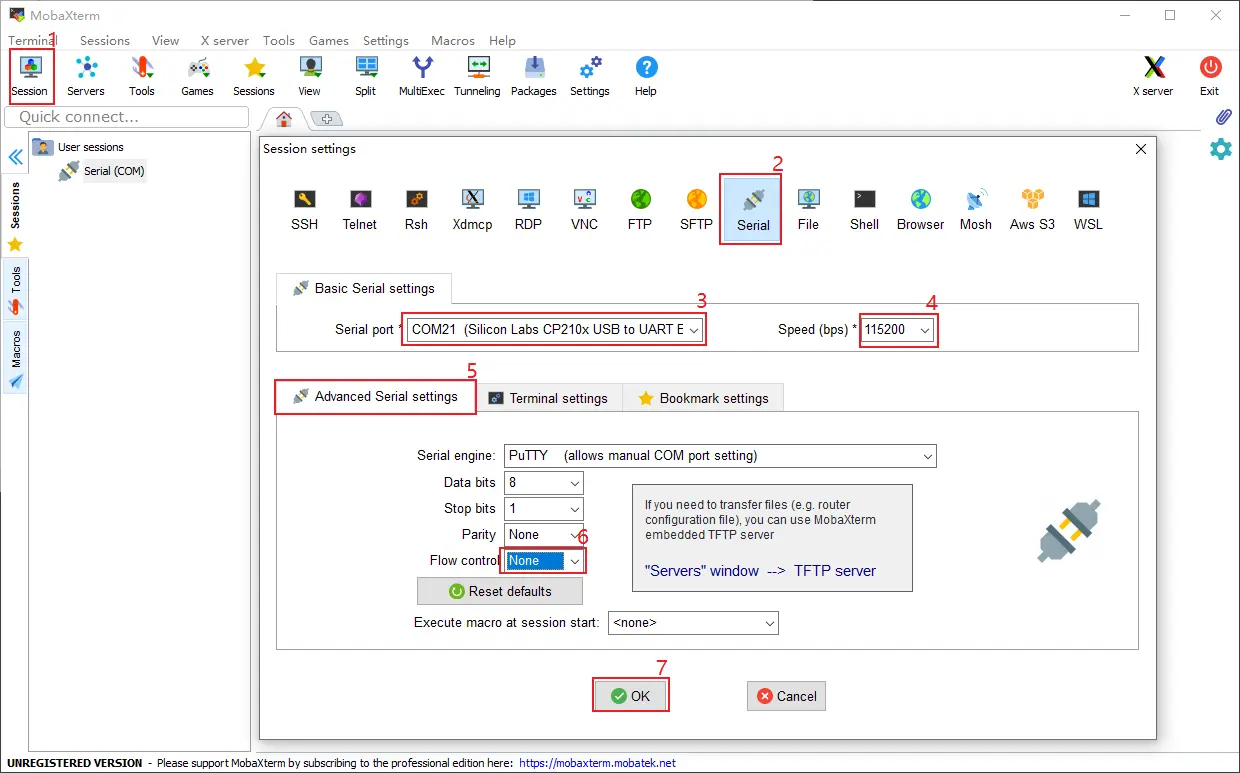

如果是在windows下,则 打开MobaXterm,点击左上角的“Session”,在弹出的界面选中“Serial”,如下图所示选择端口号(前面设备管理器显示的端口号COM21)、波特率(Speed 115200)、流控(Flow Control: none),最后点击“OK”即可。

注意:流控(Flow Control)一定要选择none,否则你将无法在MobaXterm中向串口输入数据。

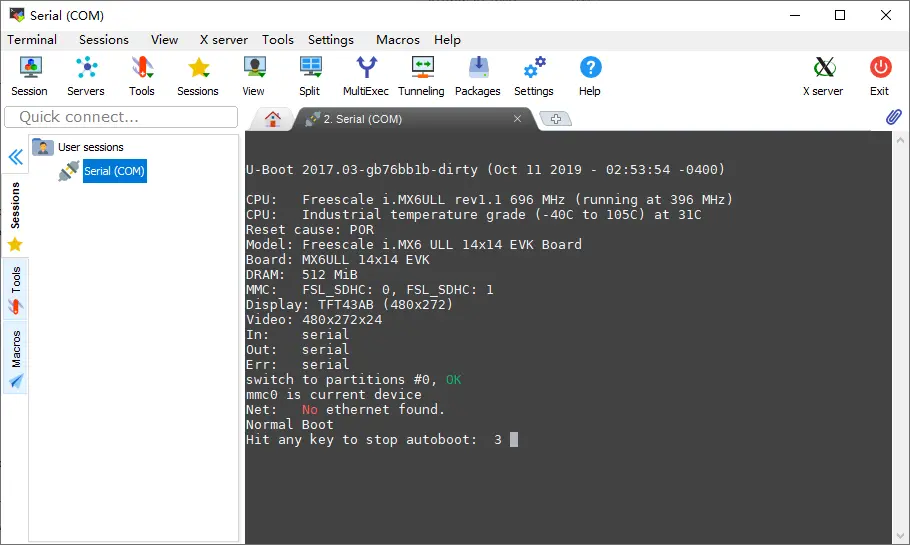

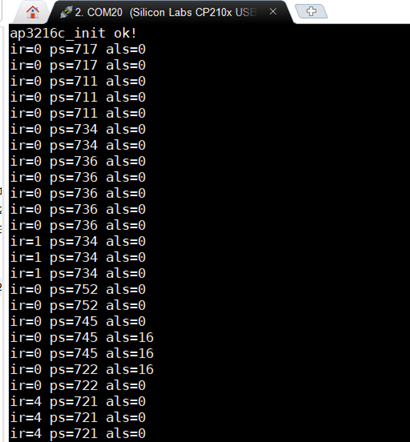

随后显示一个黑色的窗口, 此时打开板子的电源开关,将收到板子串口发过来的数据,如下图所示。

2.2 安装SDK、设置工具链

安装SDK、设置工具链 当你想开发应用程序、内核、驱动程序时,需要先安装、设置交叉编译工具链。 当你想更新内核时,当你想进行驱动开发时,都需要编译内核。 首先,安装VMWare、打开BSP包中的vmware Ubuntu映象,启动; 然后,设置Ubuntu,让它能上网; 最后,打开http://wiki.100ask.org/100ask_imx6ull ,参考下图章节安装SDK、设置工具链:

第三章:IMX6ULL启动流程

3.1 IMX6ULL启动方式

3.1 IMX6ULL启动方式

3.1.1 芯片手册讲解

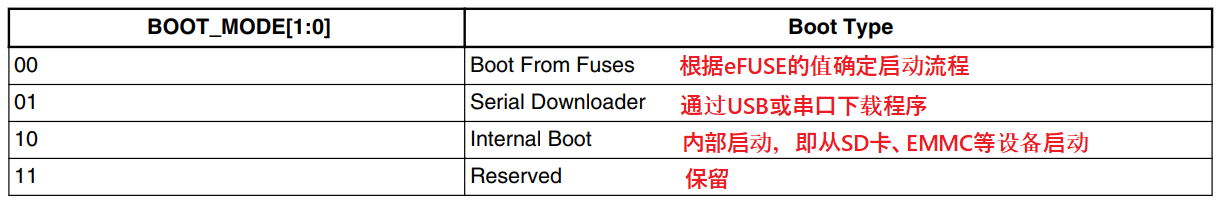

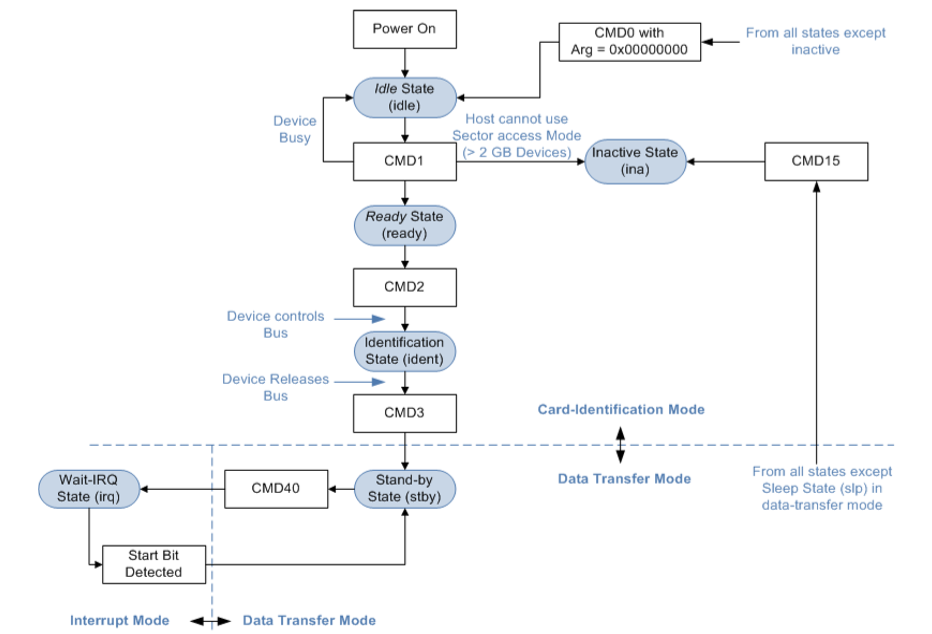

IMX6ULL芯片内部有一个boot ROM,上电后boot ROM上的程序就会运行。它会根据BOOT_MODE[1:0]的值,以及eFUSE或GPIO的值决定后续的启动流程。 注:eFUSE即熔丝,只能烧写一次,一般正式发布产品时烧写最终值;平时调试时通过GPIO来设置开发板的启动方式。 boot ROM上的程序功能强大,可以从USB口或串口下载程序并把它烧写到Flash等设备上,也可以从SD卡或EMMC、Flash等设备上读出程序、运行程序。

问题来了:

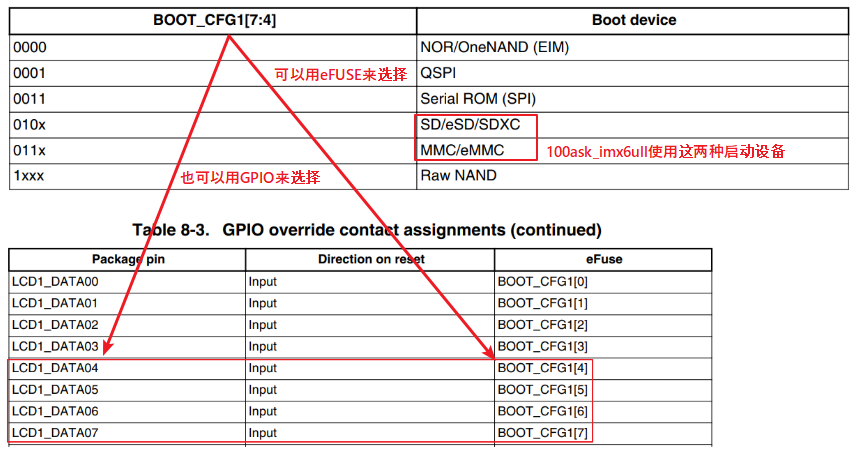

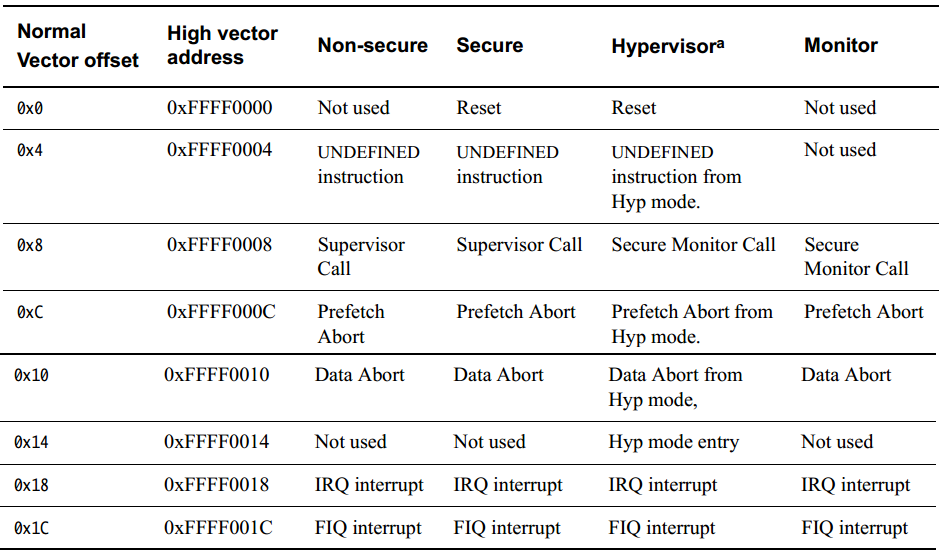

① boot ROM是从USB口下载、运行程序,还是从SD卡等设备上读出、运行程序,谁决定? BOOT_MODE[1:0]的值来自于2个引脚BOOT_MODE1、BOOT_MODE0。这2个引脚在上电时是输入引脚,芯片启动后采集这2个引脚的值,存入BOOT_MODE寄存器。以后这2个引脚就可以用于其他功能,不会影响到BOOT_MODE寄存器。 BOOT_MODE[1:0]的值确定了4种启动模式,如下图:

00模式在我们的开发过程中很少用到,简单介绍一下:在这种模式下,GPIO的值被忽略。Boot ROM会根据eFUSE的值来选择启动设备、设置启动设备。但是,对于刚出厂的芯片eFUSE值可能是错乱的、不适合你的设备的,怎么办?eFUSE中有一个值BT_FUSE_SEL,它的出厂值是0,表示eFUSE未被烧写。boot ROM程序发现BT_FUSE_SEL为0时,它会通过USB或串口来下载程序;发现BT_FUSE_SEL为1时,才会根据eFUSE的值选择启动设备,读出、运行该设备上的程序。

01模式,boot ROM程序通过USB或串口下载、运行程序,这个模式可以用来烧写EMMC等设备。我们的开发板出厂时,就是通过这个模式下载、烧写出厂程序的。

10模式,称之为内部模式,简单地说就是从SD卡、EMMC等设备启动程序。这就引入下面第2个问题。

② 如何选择启动设备?

00模式下是通过eFUSE的值选择启动设备,我们不关心。

10模式下既可以通过eFUSE的值也可以通过GPIO的值来选择启动设备,但是到底通过谁来决定?eFUSE中有一个值BT_FUSE_SEL,对,又是它。它的初始值为0,表示eFUSE未被烧写。在10模式下,当BT_FUSE_SEL为0时就会通过GPIO来选择启动设备;当BT_FUSE_SEL为1时就会通过eFUSE来选择启动设备。

在开发阶段,我们使用GPIO来选择设备,这就引入下面第3个问题。

③ 如何通过eFUSE或GPIO选择、设置启动设备?

通过eFUSE或GPIO不仅能选择启动设备,还可以设置启动设备。

为什么还需要设置?比如Nand Flash参数各有不同,有些的页大小是2048,有些是4096。这些参数不同,boot ROM程序读Nand Flash的方法就不同,我们必须把这些参数告诉boot ROM:通过eFUSE或GPIO来标明这些参数。

首先看看要设置哪些eFUSE或GPIO来选择不同的启动设备。

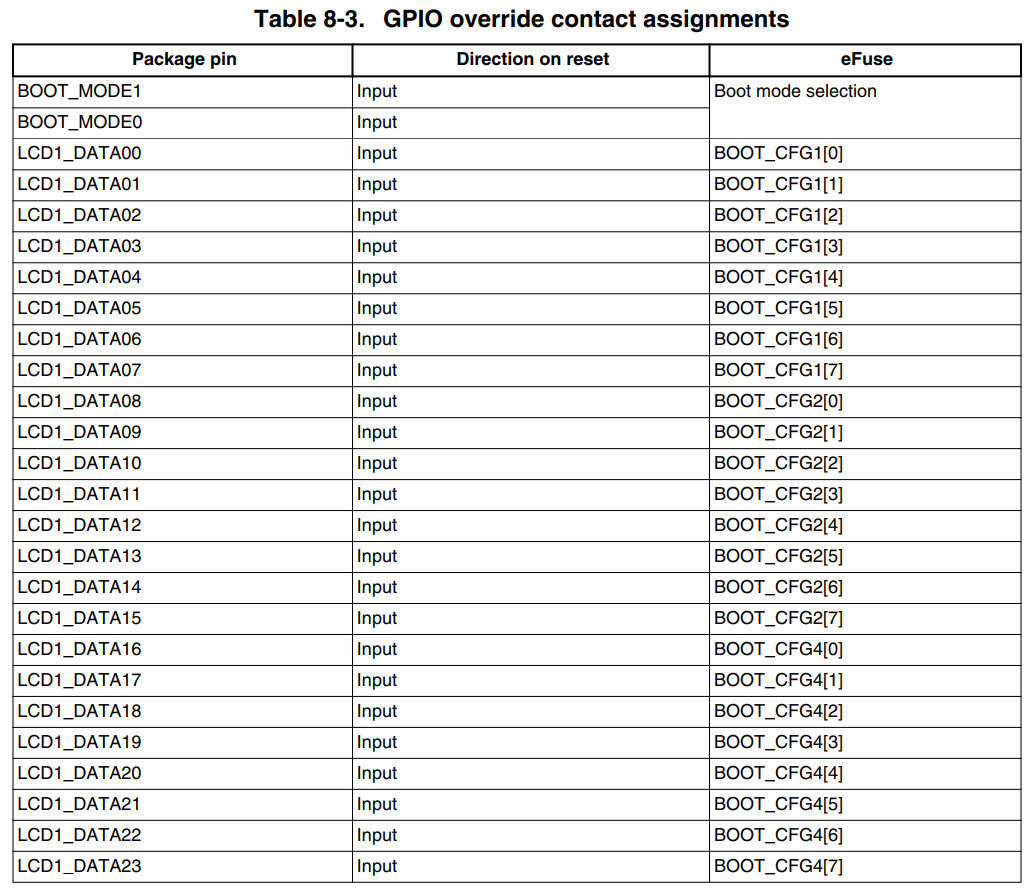

从上图可知,既可以使用eFUSE也可以使用GPIO来选择启动设备,换句话说GPIO可以覆盖eFUSE的值。哪些GPIO覆盖哪些eFUSE?这可以查看IMX6ULL芯片手册《Chapter 8: System Boot》里的《GPIO boot overrides》,我们把它摘出来放在3.1.3小节里。

选择启动设备后,还需要标明一些参数。

比如选择EMMC启动时,EMMC接在哪一个接口,eSDHC1还是eSDHC2?它的速度如何?

比如选择TF卡启动时,TF卡接在哪一个接口,eSDHC1还是eSDHC2?它的速度如何?

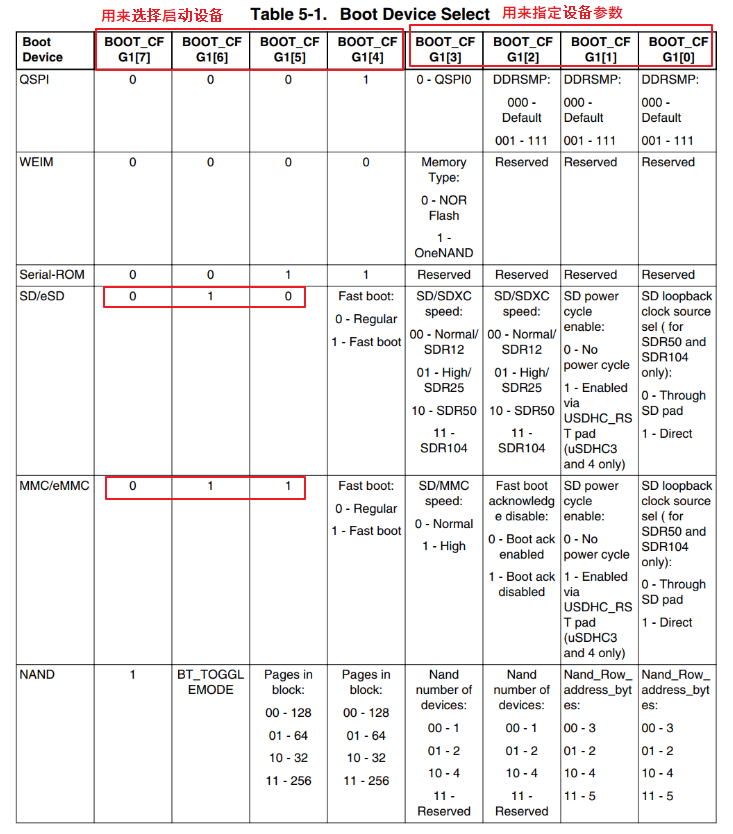

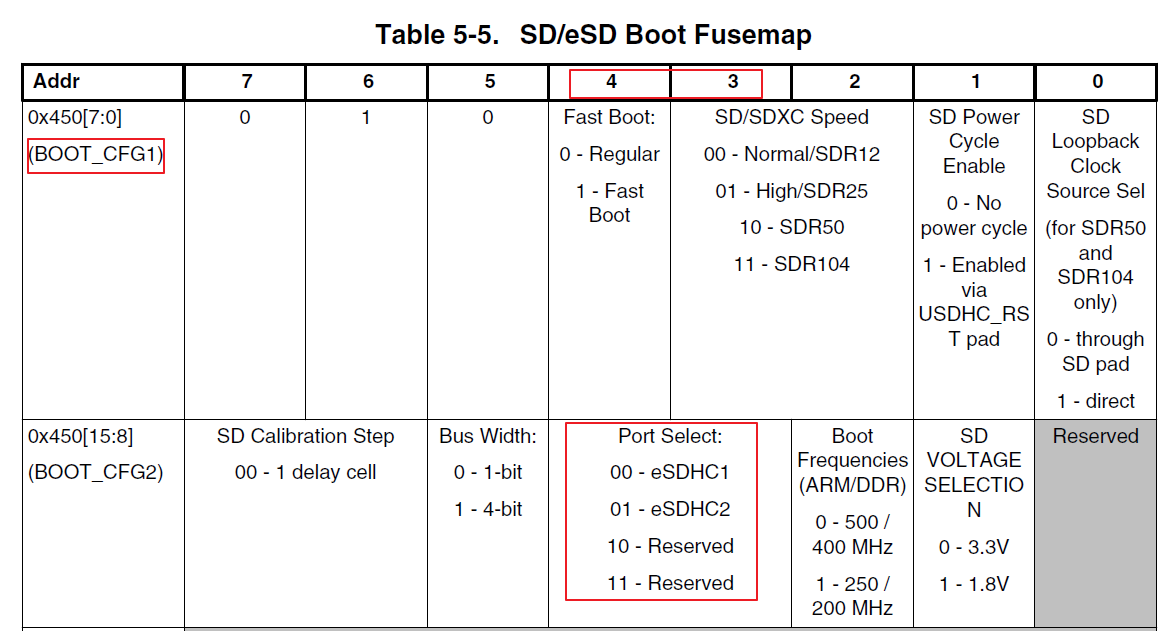

假设使用EMMC启动,或是TF卡启动,怎么设置eFUSE或GPIO?这些信息可以查询IMX6ULL芯片手册《Chapter 5: Fusemap》,摘录如下。

当BOOT_MODE设置为0b00时,通过eFUSE选择启动设备,通过eFUSE获得设备的参数。

当BOOT_MODE设置为0b10时,通过eFUSE或GPIO来选择启动设备,获得设备的参数;使用eFUSE还是GPIO由eFUSE中的BT_FUSE_SEL决定,它默认是0,表示使用GPIO。

以BOOT_MODE为0b10为例,解析一下上图。

要设置为SD卡、TF卡启动,有2个设置方法:

a. 设置eFUSE的BOOT_CFG1[7:5]为0b010,或

b. 查看《3.1.3 GPIO boot overrides》确定BOOT_CFG1[7:5]对应的GPIO为LCD1_DATA07~05,把这3个引脚设置为0b010。

根据SD卡、TF卡的性能,可以设置eFUSE或GPIO来表示它能否提供更高的速度:

a. 设置eFUSE的BOOT_CFG1[4:0],或

b. 查看《3.1.3 GPIO boot overrides》确定BOOT_CFG1[4:0]对应的GPIO为LCD1_DATA04~00,设置这些引脚。

IMX6ULL有两个SD卡、TF卡接口,使用哪一个接口?请看下表:

a. 设置eFUSE的BOOT_CFG2[4:3]可以确定使用eSDHC1或eSDHC2,或

b. 查看《3.1.3 GPIO boot overrides》确定BOOT_CFG2[4:3]对应的GPIO为LCD1_DATA12~11,设置这些引脚

通过eFUSE或GPIO,还可以标明启动设备的更多参数,具体细节可以参考芯片手册《Chapter 5: Fusemap》,作为硬件开发人员需要去细细研究;作为软件开发人员,实际上只需要看开发板手册知道怎么设置启动开关即可。

3.1.2 100ASK_IMX6ULL启动方式选择

100ASK_IMX6ULL开发板上的红色拨码开关用来设置启动方式、选择启动设备,支持这3种方式:EMMC启动、SD卡启动、USB烧写。

板子背后画有一个表格,表示这3种方式如何设置。

表格如下:

| BOOT CFG | ||||

| BOOT | SW1(LCD_DATA5) | SW2(LCD_DATA11) | SW3(BOOT_MODE0) | SW4(BOOT_MODE1) |

| EMMC | OFF | OFF | ON | OFF |

| SD | ON | ON | ON | OFF |

| USB | X | X | OFF | ON |

IMX6ULL上有2个EMMC Flash接口,也复用为2个SD/TF卡接口,通过LCD1_DATA12~11来选择接口。0b00对应eSDHC1接口,0b01对应eSDHC2接口。LCD1_DATA12的值在核心板上已经通过电阻设置好。LCD1_DATA11的值通过拨码开关SW2来设置:ON表示0,对应eSDHC1接口,100ASK_IMX6ULL的TF卡接口使用了eSDHC1接口;OFF表示1,对应eSDHC2接口,100ASK_IMX6ULL的EMMC接口使用了eSDHC2接口。

这3种启动方式的设置示意图如下:

要注意的是,设置为USB启动时,不能插上SD卡、TF卡。 刚出厂的板子在EMMC上烧写了系统,你可以设置为EMMC启动方式。

3.1.3 GPIO boot override

IMX6ULL中既可以通过eFUSE也可以通过GPIO来选择、设置启动设备,在手册里大部分场合只列出了eFUSE,对应的GPIO需要查表:IMX6ULL芯片手册《Chapter 8: System Boot》里的《GPIO boot overrides》。

我们把它摘录出来。

3.2 IMX6ULL启动流程

3.2 IMX6ULL启动流程

这个启动流程可以猜测出来,假设板子设置为SD/TF卡启动,boot ROM程序会做什么?把程序从SD/TF卡读出来,运行。

从哪里读?从SD/TF卡读,这需要先初始化SD/TF卡:根据eFUSE或GPIO的设置初始化SD/TF卡。

读到哪里去?读到内存即DDR去,这需要先初始化DDR。

除了初始化启动设备、初始化DDR,还需要初始化什么?也许要初始化时钟,让CPU跑得更快一点。

总结起来就是:初始化CPU、时钟等,初始化内存,初始化启动设备,从启动设备上把程序读入内存,运行内存的程序。

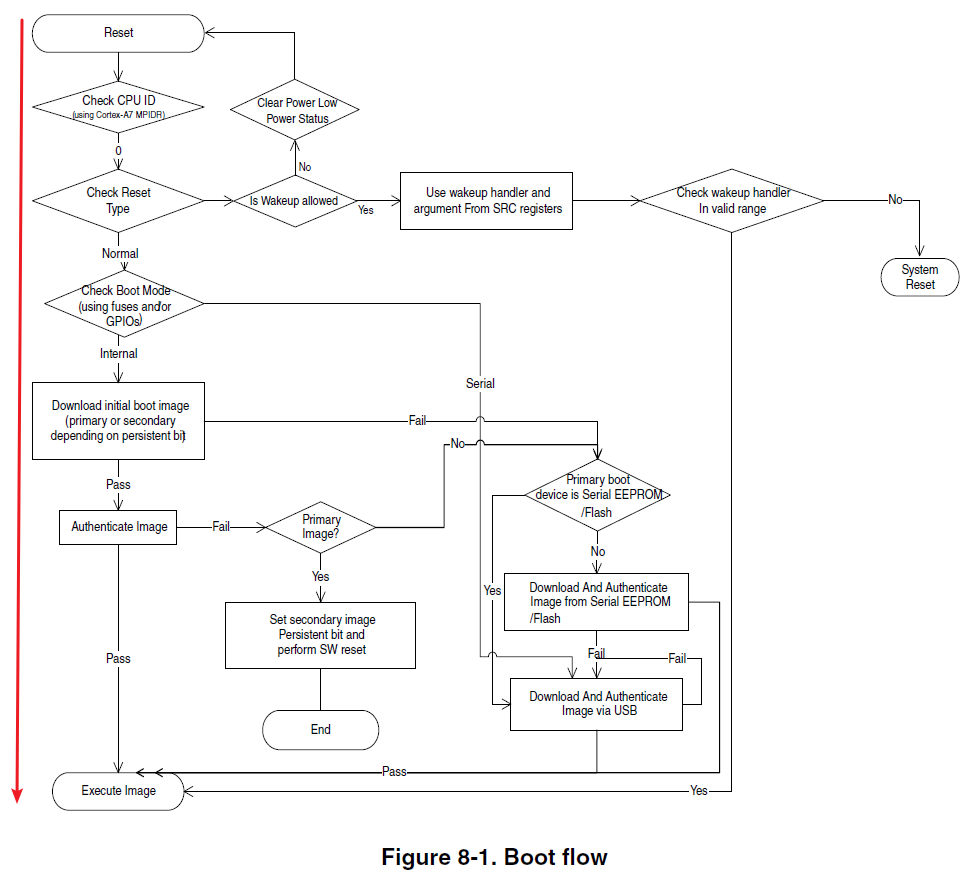

官方的启动流程如下,这个流程图比较粗糙,总结起来就是:

a. 检查CPU ID

b. 检查Reset Type,冷启动、唤醒的启动过程是不一样的

c. 检查启动模式BOOT_MODE,检查eFUSE或GPIO

d. 根据上述检查从USB口、UART口或是某个启动设备下载boot image

e. 认证image

f. 启动

对于具体的启动设备,IMX6ULL芯片手册《Chapter 8: System Boot》中有对应章节描述更为细致的启动流程。基本上就是对这些启动设备根据eFUSE或GPIO的设置进行初始化,尝试更高的工作频率等。 在往后的学习中,如果涉及这些细节,我们再描述。 假设使用SD/TF卡启动,卡上的程序有多大?它应该被复制到DDR哪里去?这些问题,请看《3.3 IMX6ULL映像文件制作与使用》。

3.3 IMX6ULL映像文件

3.3 IMX6ULL映像文件

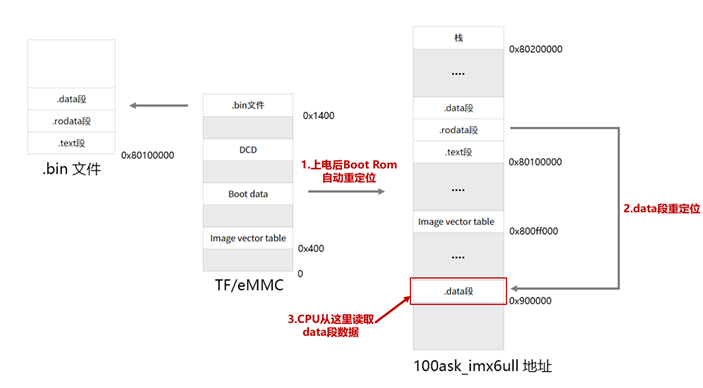

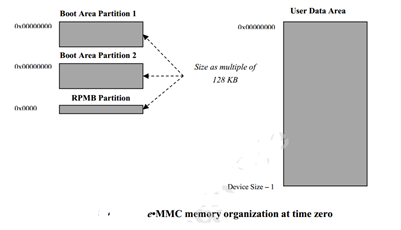

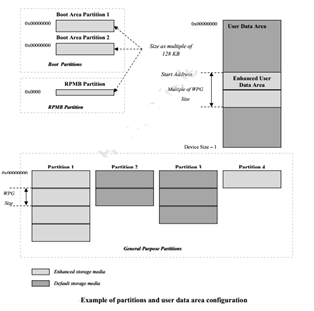

3.3.1 格式概述

如果您有S3C2440或其他单片机的学习经验,可以知道程序的二进制版本,比如lcd.bin可以直接烧写到Flash上。它们是自启动的,什么意思?比如一上电,运行的是lcd.bin前面的代码,它会初始化内存,把自己从Flash上复制到内存里去执行。请记住:自己把自己复制到内存。 但是对于IMX6ULL,烧写在EMMC、SD/TF卡上的程序,并不能“自己复制自己”。一上电首先运行的是boot ROM上的程序,它从EMMC、SD/TF卡上把程序复制进内存里。 所以:boot ROM程序需要知道从启动设备哪个位置读程序,读多大的程序,复制到哪里去。 所以:启动设备上,不能仅仅烧写bin文件,需要在添加额外的信息。

还有一个问题,IMX6ULL的boot ROM程序可以把程序读到DDR里,那需要先初始化DDR。每种板子接的DDR可能不一样,boot ROM程序需要初始化这些不同的DDR。boot ROM从哪里得到这些不同的参数?

还有,IMX6ULL支持各种启动设备,比如各种Nor Flash。为了通用,boot ROM程序将会使用最保守的参数,也就是最慢的时序来访问Nor Flash。为加快启动程序,boot ROM程序可以根据我们提供的信息初始化硬件,让它以更优的参数运行。

这些参数信息,被称为“Device Configuration Data”,设备配置数据(DCD),这些DCD将会跟bin文件一起打包烧写在启动设备上。boot ROM程序会从启动设备上读出DCD数据,根据DCD来写对应的寄存器以便初始化芯片。DCD中列出的是对某些寄存器的读写操作,我们可以在DCD中设置DDR控制器的寄存器值,可以在DCD中使用更优的参数设置必需的硬件。这样boot ROM程序就会帮我们初始化DDR和其他硬件,然后才可以把bin程序读到DDR中并运行。

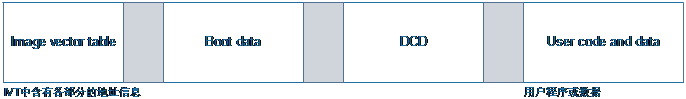

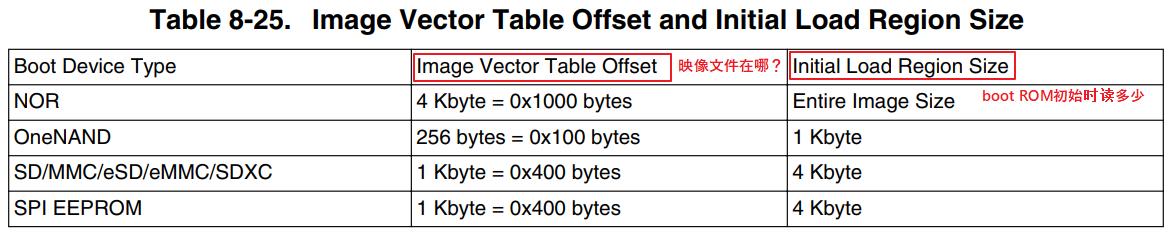

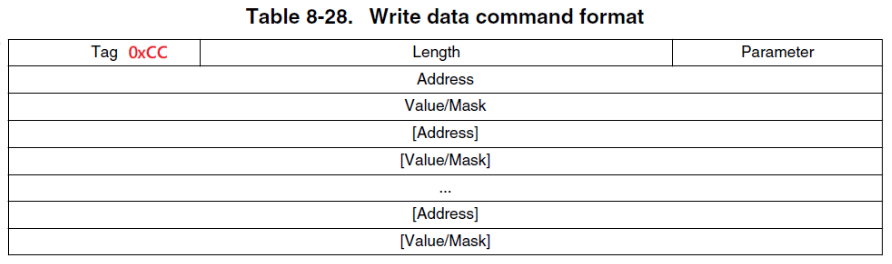

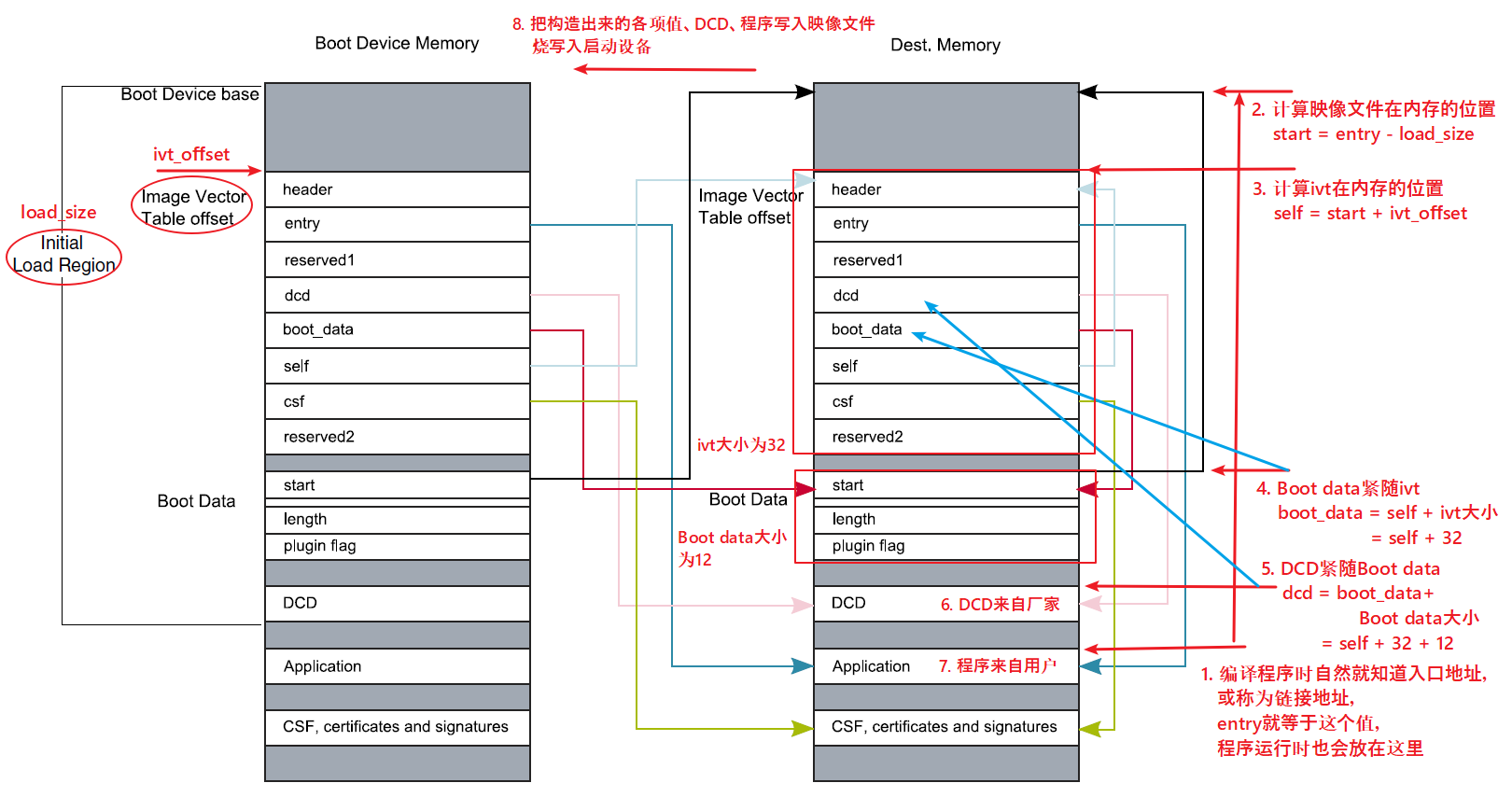

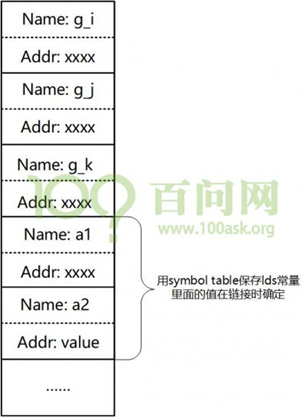

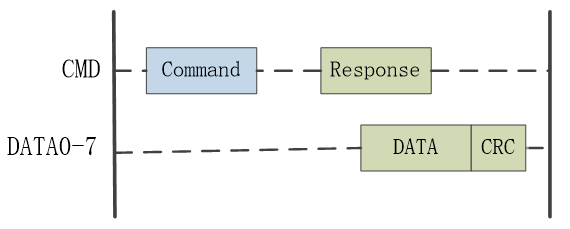

总结起来,烧写在EMMC、SD卡或是TF卡上的,除了程序本身,还有位置信息、DCD信息,这些内容合并成一个映像文件,如下图:

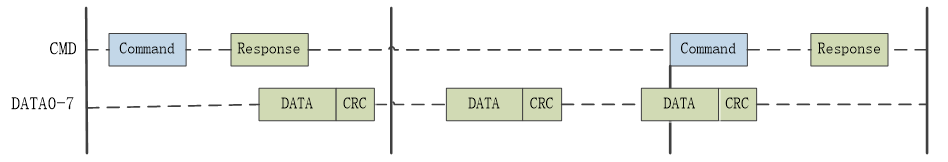

这4部分内容合并成为一个映像文件,烧写在EMMC、SD卡或TF卡等启动设备的某个固定地址,boot ROM程序去这个固定地址读出映像文件。启动设备不同,固定地址不同,如下图:

3.3.2 格式详解

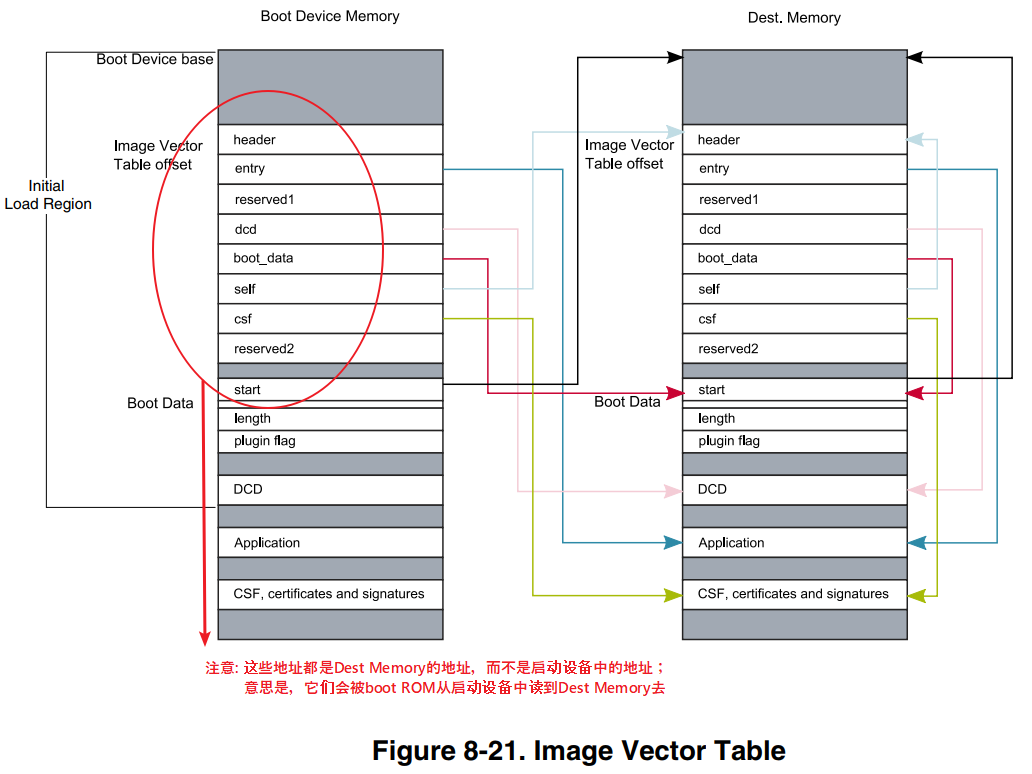

先贴出一张图,然后再细细讲解:

下面的讲解图中,列有C语言格式的结构体,这些结构体来源于U-boot的tools目录下的imximage.h。对于程序员,有时候看结构体可以更快地理解映像文件的格式。

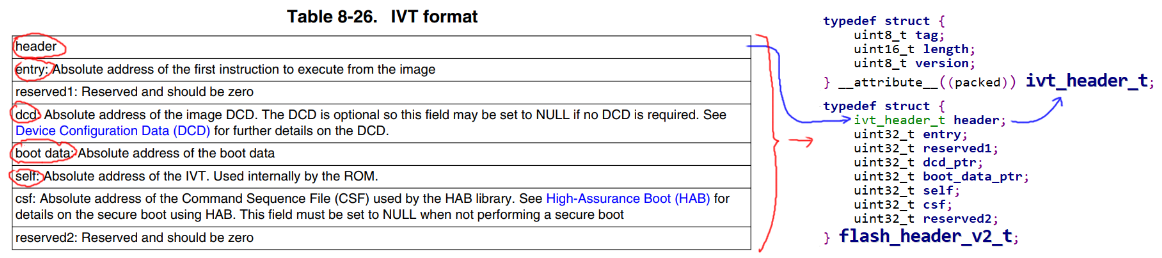

(1). Image Vector Table(IVT):

IVT会被放在固定的地址,IVT中是一系列的地址,boot ROM程序会根据这些地址来确定映像文件中其他部分在哪里。

IVT格式如下:

要注意的是上图中这4项:

a. header:

里面有3项:tag、length、version。length表示IVT的大小,它是32字节。要注意是的,它是大字节序的。

b. entry:

用户程序运行时第1条指令的地址,就是程序的链接地址、程序被复制到内存哪里

c. dcd:

映像被复制到内存后,其中的DCD数据的地址。

d. boot data:

映像被复制到内存后,其中的boot data的地址。

e. self:

映像被复制到内存后,IVT自己所在的地址。

(2). Boot data:

映像被复制到内存后,IVT自己所在的地址。

a. start:

这是映像文件在内存中的地址,注意,它不等于IVT在内存中的地址。

什么意思?假设IVT被保存在启动设备TF卡1024偏移地址处,IVT被复制到内存地址0x87000000,那么start=0x87000000-1024。

所以start表示的是启动设备开头的数据,被复制到内存哪里去。

从它的含义也可以推理出:boot ROM程序会把启动设备开头的数据,复制到内存;而不仅仅是从IVT开始复制。

b. length:

保存在启动设备上的整个映像文件的长度,从0地址开始(不是从IVT开始)。

c. plugin:

这是一个标记位,当它为1时表示这个映像文件是“plugin”,即插件。

boot ROM程序可以支持有限的启动设备,如果你想双持更多的启动设备比如网络启动、CDROM启动,就需要提供对应的驱动。这些驱动就是“plugin”,我们的教程不涉及,该标记位为0。

Boot data就是用来表示映像文件应该被复制到哪里去,以前它的大小。boot ROM程序就是根据它来把整个映像文件复制到内存去的。

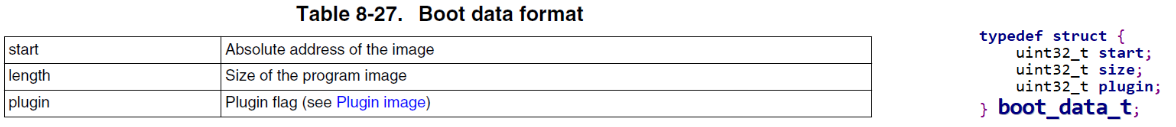

(3). DCD:

DCD的作用在前面讲解过,简单地说就是设备的配置信息,里面保存有一些寄存器值。

实际上DCD还可以更复杂,它支持多种命令:write data、check data、nop、unlock。我们可以通过write data命令写寄存器,通过check data命令等待寄存器就绪。

DCD格式如下:

DCD以Header开始,里面的TAG为0xD2表示它是DCD,里面还标明了DCD的大小、版本。

接下来就是各个“CMD”,你可以在一个“CMD”里操作多个寄存器,比如在一个“write data command”中,写多个寄存器。

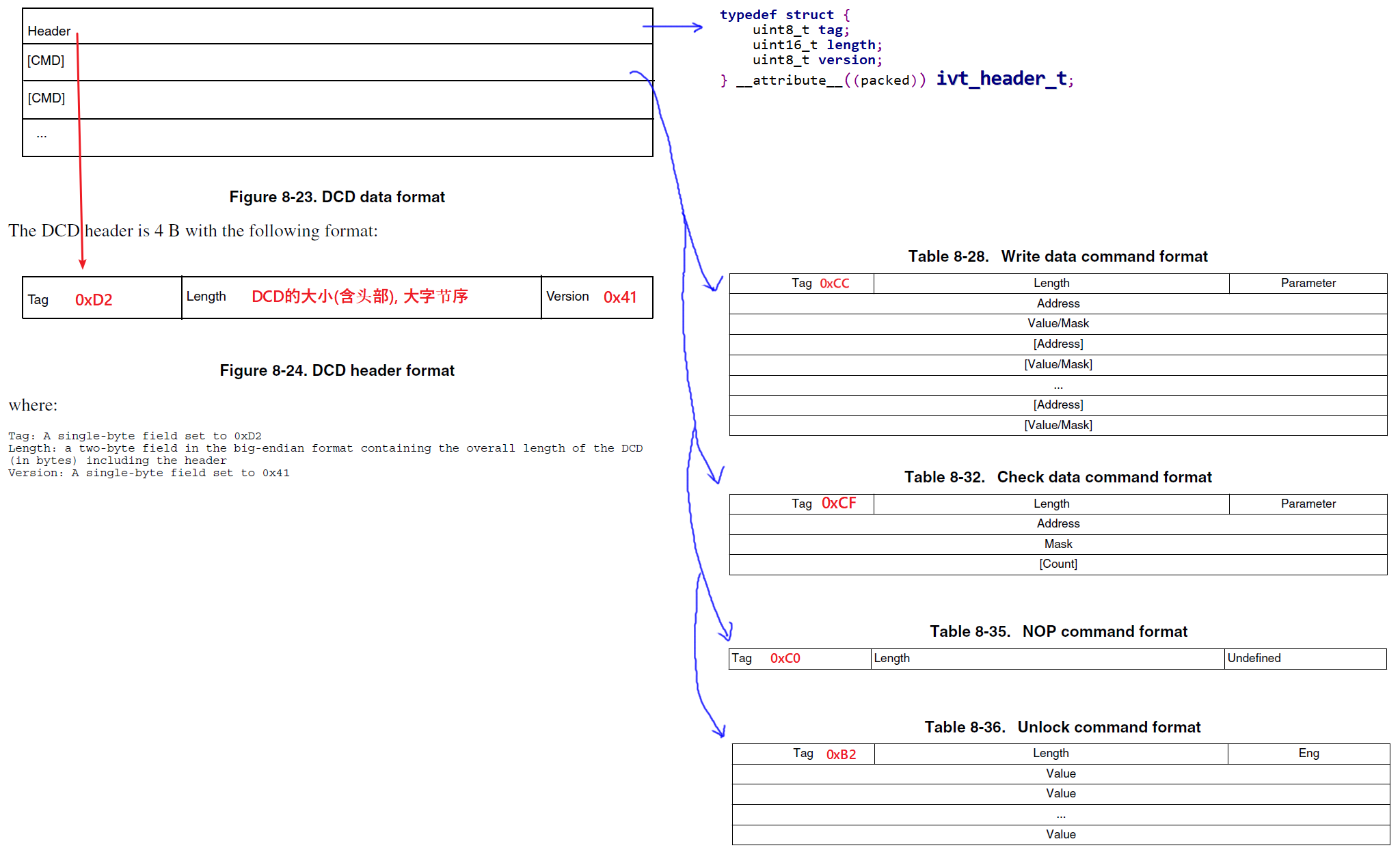

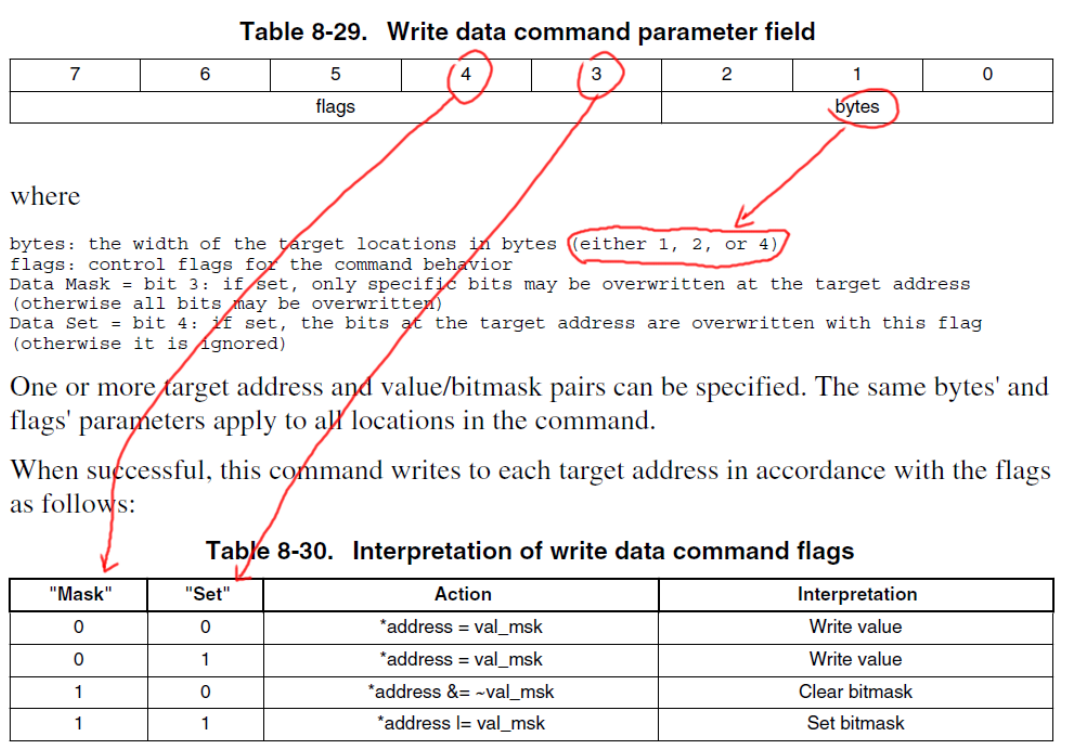

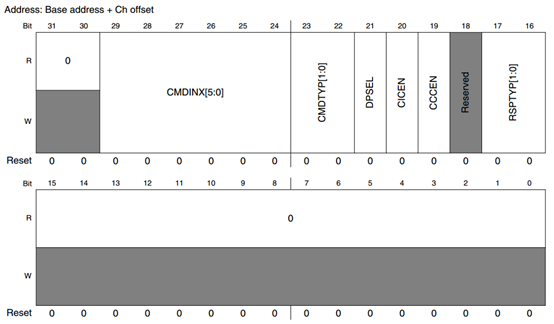

以“write data command”为例简单介绍一下,它的格式为:

上图中,TAG为0xCC表示这是“write data command”;Length表示命令的大小;Parameter的作用稍后再说。

既然是写命令,那自然就有“地址、值”,上图中就是多个“Address、Value/Mask”。为何还有Mask?这要结合Parameter来讲解:

Parameter中b[2:0]用来表示写操作的字节数,是以字节、半字(2 byte),还是字(4 byte)来操作。

而b[4]、b[3]决定了是写值(write value),清位(clear bitmask),还是设位(set bitmask)。

对于其他命令,共格式可以参考IMX6UL的芯片手册,这里就不再介绍了。

(4). User code and data:

就是用户程序或数据,原原本本地添加到映像文件里就可以。

https://github.com/NXPmicro/mfgtools

3.3.1 实例

我们制作映像文件的目的什么?把我们自己的程序烧写到启动设备,让boot ROM程序启动它。

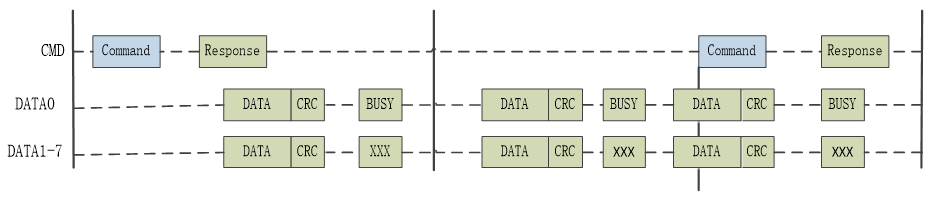

所以制作映像文件的起点是:我们编写的程序。制作过程中各填值的计算方法如下图所示。

上图中各步骤细说如下:

① 确定入口地址entry:

我们的程序运行时要放在内存中哪一个位置,这是我们决定的。它被称为入口地址、链接地址。

② 确定映像文件在内存中的地址start:

boot ROM程序启动时,会把“initial load region”读出来,“initial load region”里含有IVT、Boot data、DCD。boot ROM根据DCD初始化设备后,再把整个映像文件读到内存。

在启动设备上,“initial load region”之后紧跟着我们的程序,反过来说就是我们程序的前面,放着“initial load region”。假设“initial load region”的大小为load_size,那么在内存中“initial load region”的位置start = entry – load_size。

注意:“initial load region”位于启动设备0位置,它的头部并不是IVT,而是一些无用的数据(或是分区信息)。

③ 确定IVT在内存中的地址self:

我们知道IVT在启动设备上某个固定的位置:ivt_offset。那么在内存中它的位置可以如下计算:

self = start + ivt_offset = entry – load_size + ivt_offset

④ 确定Boot data在内存中的地址boot_data:

IVT的大小是32字节,IVT之后就是Boot data,而IVT中的boot_data值表示Boot data在内存中的位置,计算如下:

boot_data = self + 32 = entry – load_size + ivt_offset + 32

⑤ 确定DCD在内存中的地址dcd:

Boot data的大小是12字节,Boot data之后就是DCD,而IVT中的dcd值表示DCD在内存中的位置,计算如下:

dcd = boot_data + 12 = entry – load_size + ivt_offset + 44

⑥ 写入DCD的数据:

DCD是用初始化硬件的,特别是初始化DDR。而DDR的初始化非常的复杂、专业,我们一般是使用硬件厂家提供的代码。

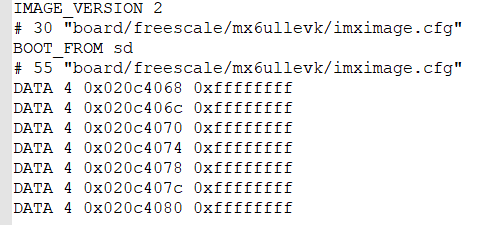

在后面的程序中你可以看到,我们是使用类似下面的指令来制作映象文件:

./tools/mkimage -n ./tools/imximage.cfg.cfgtmp -T imximage -e 0x80100000 -d led.bin led.imx

上述命令中的imximage.cfg.cfgtmp就是厂家提供的,内部截取部分贴出来:

从上图也可以看到imximage.cfg.cfgtmp文件中基本是对寄存器的写操作。

mkimage程序来自u-boot,它会把imximage.cfg.cfgtmp中的内容转换为DCD数据。我们并不打算讲解DCD的内容,只需要了解它的大概作用:

a. 设置时钟:DDR也需要时钟,这很好理解

b. 设置引脚:DDR需要很多引脚

c. 设置DDR控制器:Multi-mode DDR controller (MMDC)

⑦ 写入用户程序

⑧ 经过上述7个步骤,整个映像文件就构造出来了,可以把它烧入启动设备。

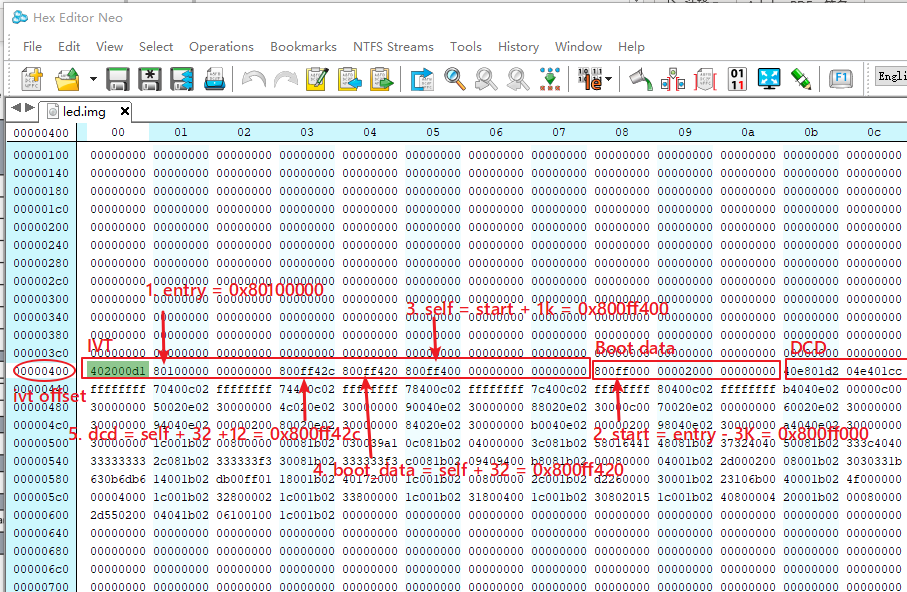

我们提供的示例程序001_led中有一个文件:led.img,它就是映象文件,可以直接烧入TF卡。用软件Hex Editor Neo打开led.img,选择doble word方式显示,可以看到如下内容,你可以自行验证一下映像文件中各个值。

3.4 映像文件烧写、运行

3.4 映像文件烧写、运行

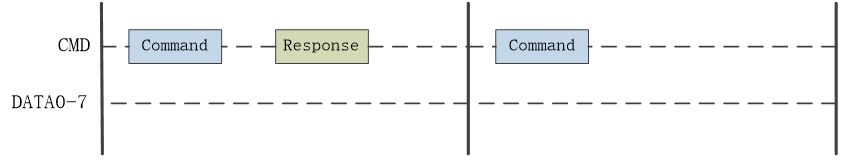

我们编译出来的映像文件有2类后缀:imx、img。imx文件开头就是IVT,可以把它烧写到TF卡1024偏移位置处;img文件开头是1024字节的0值数据,后面才是IVT等,它可以通过win32diskimger等工具直接烧写到TF卡0偏移位置处。

另外,我们还可以通过USB把imx文件直接下载到板子上,并运行。

注意:通过USB下载方式,可以烧写程序到EMMC、TF卡上,但是并非“直接烧写”。它的过程如下:

a. 通过USB下载u-boot到内存,

b. 通过USB下载用户程序到内存,

c. 通过USB发送命令运行u-boot,

d. 用u-boot烧写把内存中的用户程序烧写到EMMC、TF卡上

最新版本的IMX6ULL烧写工具名为uuu:Universal Update Utility,又名mfgtools 3.0。

源码地址为:

https://github.com/NXPmicro/mfgtools

编译好的可执行程序下载地址:

https://github.com/NXPmicro/mfgtools/releases

3.4.1 使用USB下载、运行裸机程序

使用USB来下载、运行裸机程序,是最简单的方法,不需要烧写。

步骤如下:

① 开发板设置为USB启动,或称为USB下载模式:

对于100ASK_IMX6ULL开发板,启动开关设置为下图所示的样子:

② 使用USB线连接电脑和开发板的OTG口:

对于100ASK_IMX6ULL开发板,接线如下所示:

接好线后上电。

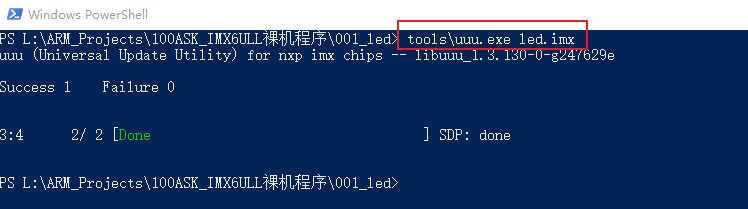

③ 使uuu命令下载、运行IMX文件:

我们提供的程序中在tools目录下预先放置了uuu.exe(windows用)、uuu(Linux用)。

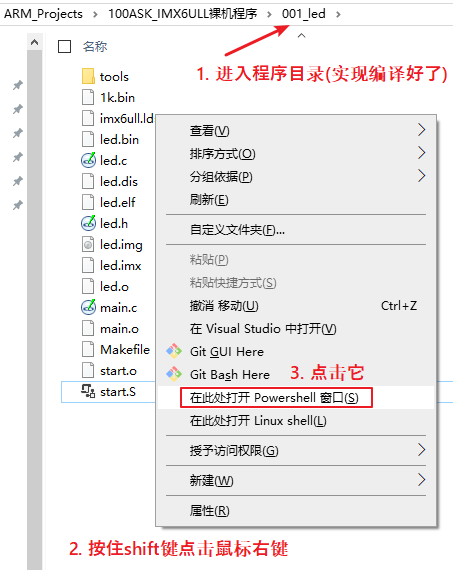

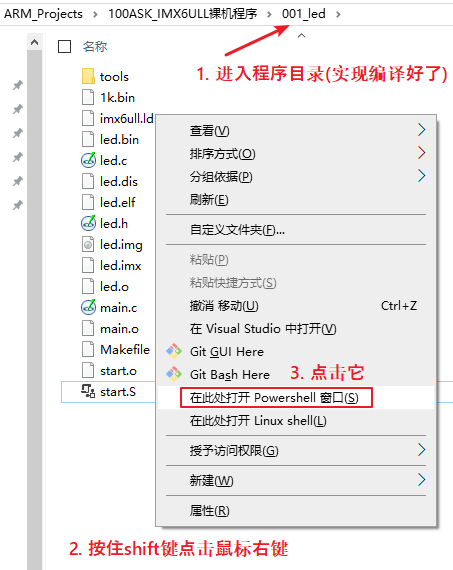

以Windows为例,如下操作:

a. 进入程序目录,打开命令行:

b. 执行命令:

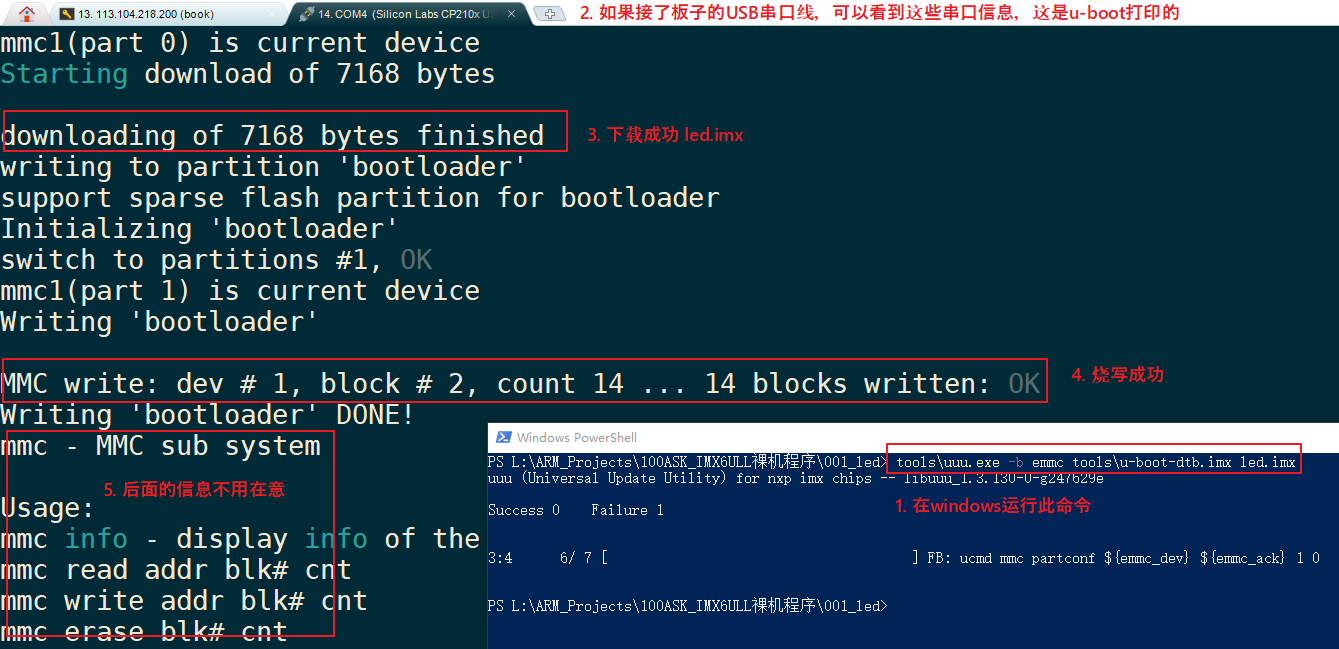

在命令行中执行:tools\uuu.exe led.imx ,如下图所示。如果一切正常,可以看到开发板上的绿灯开始闪烁。

如果不成功,请确认:

a. 开发板的启动开关是否设置为USB模式

b. 开发板不要插上TF卡

c. 开发板复位一下,再执行uuu命令

d. 要下载运行的是imx文件,不是bin文件,也不是img文件

3.4.2 使用读卡器烧写裸机程序到TF卡上并运行

这需要借助读卡器,在电脑上烧写TF卡。步骤如下:

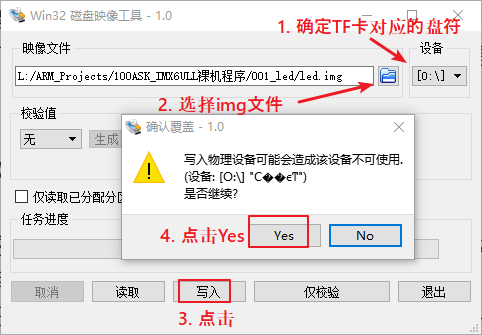

a. 烧写TF卡:

把TF卡通过读卡器接到电脑上,使用win32diskimager把img文件烧写到SD卡上,如下图所示操作,烧写成功后会有提示:

b. 启动开发板:

把烧写好的TF卡插到开发板,开发板设置为SD/TF启动模式(如下),上电即可:

注意:使用win32diskimager烧写时,一定要选择img文件,不能选择imx文件。

3.4.3 使用USB下载、烧写程序到EMMC

USB只有下载、运行的功能,烧写要借助u-boot。所以我们要下载2个文件:u-boot-dtb.imx、我们的程序比如led.imx,然后运行u-boot,执行u-boot命令来烧写。

步骤如下:

① 开发板设置为USB启动,或称为USB下载模式:

对于100ASK_IMX6ULL开发板,启动开关设置为下图所示的样子:

② 使用USB线连接电脑和开发板的OTG口:

对于100ASK_IMX6ULL开发板,接线如下所示:

接好线后上电。

③ 使uuu命令下载、运行IMX文件:

我们提供的程序中在tools目录下预先放置了uuu.exe(windows用)、uuu(Linux用)。

以Windows为例,如下操作:

a. 进入程序目录,打开命令行:

b. 执行命令:

在命令行中执行:tools\uuu.exe -b emmc tools\u-boot-dtb.imx led.imx ,如下图所示。

命令解析:“-b emmc”表示要烧写emmc,需要借助于tools\u-boot-dtb.imx,要烧写的文件是led.imx。

如果一切正常,把开发板设置为EMMC启动后重新上电,可以看到绿灯闪烁。

如果烧写不成功,请确认:

a. 开发板的启动开关是否设置为USB模式

b. 开发板不要插上TF卡

c. 开发板复位一下,再执行uuu命令

d. 烧写成功后,开发板断电,设置为EMMC启动,再重新上电观察效果

第四章:LED程序

4. LED程序

4.1 硬件知识_LED原理图

当我们学习C语言的时候,我们会写个Hello程序。

那当我们写ARM程序,也该有一个简单的程序引领我们入门,这个程序就是点亮LED。

我们怎样去点亮一个LED呢?

分为三步:

① 看原理图,确定控制LED的引脚;

② 看主芯片的芯片手册,确定如何设置控制这个引脚;

③ 写程序;

LED样子有很多种,像插脚的,贴片的。

它们长得完全不一样,因此我们在原理图中将它抽象出来。

点亮LED需要通电源,同时为了保护LED,加个电阻减小电流。

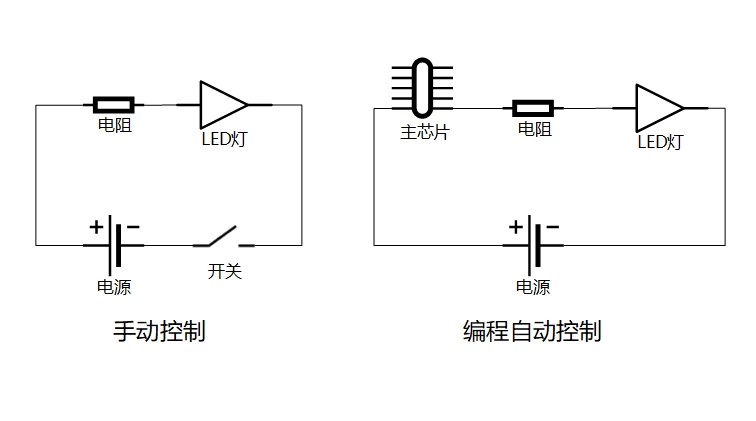

控制LED灯的亮灭,可以手动开关LED,但在电子系统中,不可能让人来控制开关,通过编程,利用芯片的引脚去控制开关。

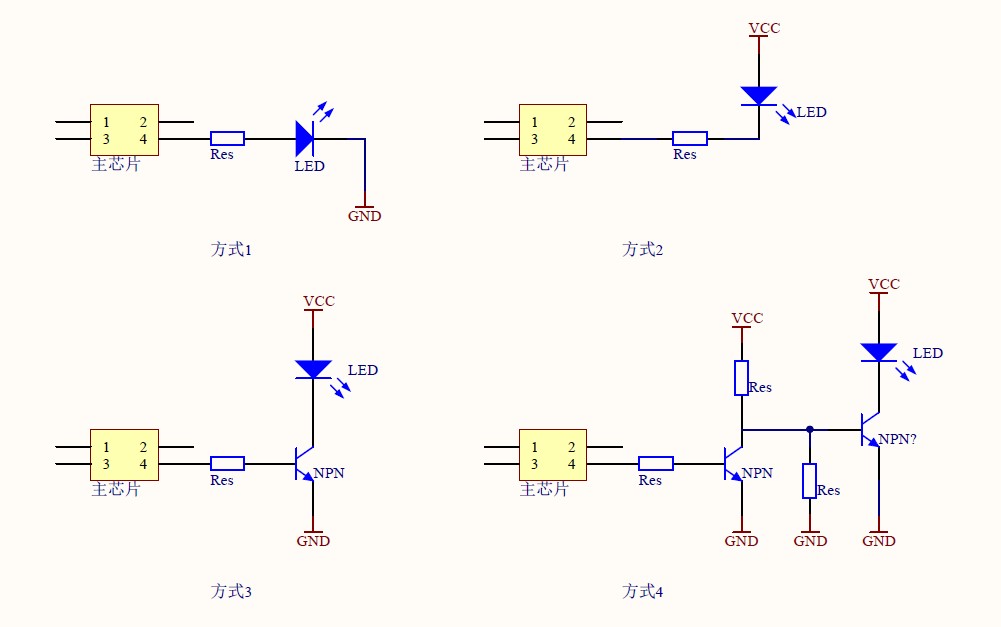

LED的驱动方式,常见的有四种。

方式1:使用引脚输出3.3V点亮LED,输出0V熄灭LED。

方式2:使用引脚拉低到0V点亮LED,输出3.3V熄灭LED。

有的芯片为了省电等原因,其引脚驱动能力不足,这时可以使用三极管驱动。

方式3:使用引脚输出1.2V点亮LED,输出0V熄灭LED。

方式4:使用引脚输出0V点亮LED,输出1.2V熄灭LED。

由此,主芯片引脚输出高电平/低电平,即可改变LED状态,而无需关注GPIO引脚输出的是3.3V还是1.2V。

所以简称输出1或0:

逻辑1-->高电平

逻辑0-->低电平

4.2 普适的GPIO引脚操作方法

GPIO: General-purpose input/output,通用的输入输出口。

4.2.1 GPIO模块一般结构

a. 有多组GPIO,每组有多个GPIO

b. 使能:电源/时钟

c. 模式(Mode):引脚可用于GPIO或其他功能

d. 方向:引脚Mode设置为GPIO时,可以继续设置它是输出引脚,还是输入引脚

e. 数值:对于输出引脚,可以设置寄存器让它输出高、低电平

对于输入引脚,可以读取寄存器得到引脚的当前电平

4.2.2 GPIO寄存器操作

a. 芯片手册一般有相关章节,用来介绍:power/clock

可以设置对应寄存器使能某个GPIO模块(Module)

有些芯片的GPIO是没有使能开关的,即它总是使能的

b. 一个引脚可以用于GPIO、串口、USB或其他功能,

有对应的寄存器来选择引脚的功能

c. 对于已经设置为GPIO功能的引脚,有方向寄存器用来设置它的方向:输出、输入

d. 对于已经设置为GPIO功能的引脚,有数据寄存器用来写、读引脚电平状态

GPIO寄存器的2种操作方法:

原则:不能影响到其他位

- 直接读写:读出、修改对应位、写入

要设置bit n:

val = data_reg;

val = val | (1<<n);

data_reg = val;

要清除bit n:

val = data_reg;

val = val & ~(1<<n);

data_reg = val;

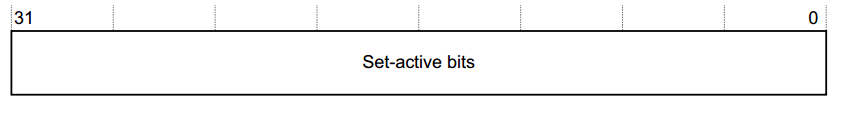

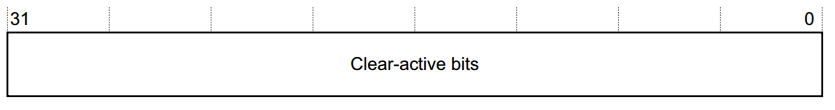

- set-and-clear protocol:

set_reg, clr_reg, data_reg 三个寄存器对应的是同一个物理寄存器,

要设置bit n:set_reg = (1<<n);

要清除bit n:clr_reg = (1<<n);

4.2.3 GPIO的其他功能:防抖动、中断、唤醒

后续章节再介绍

4.3 IMX6ULL的GPIO操作方法

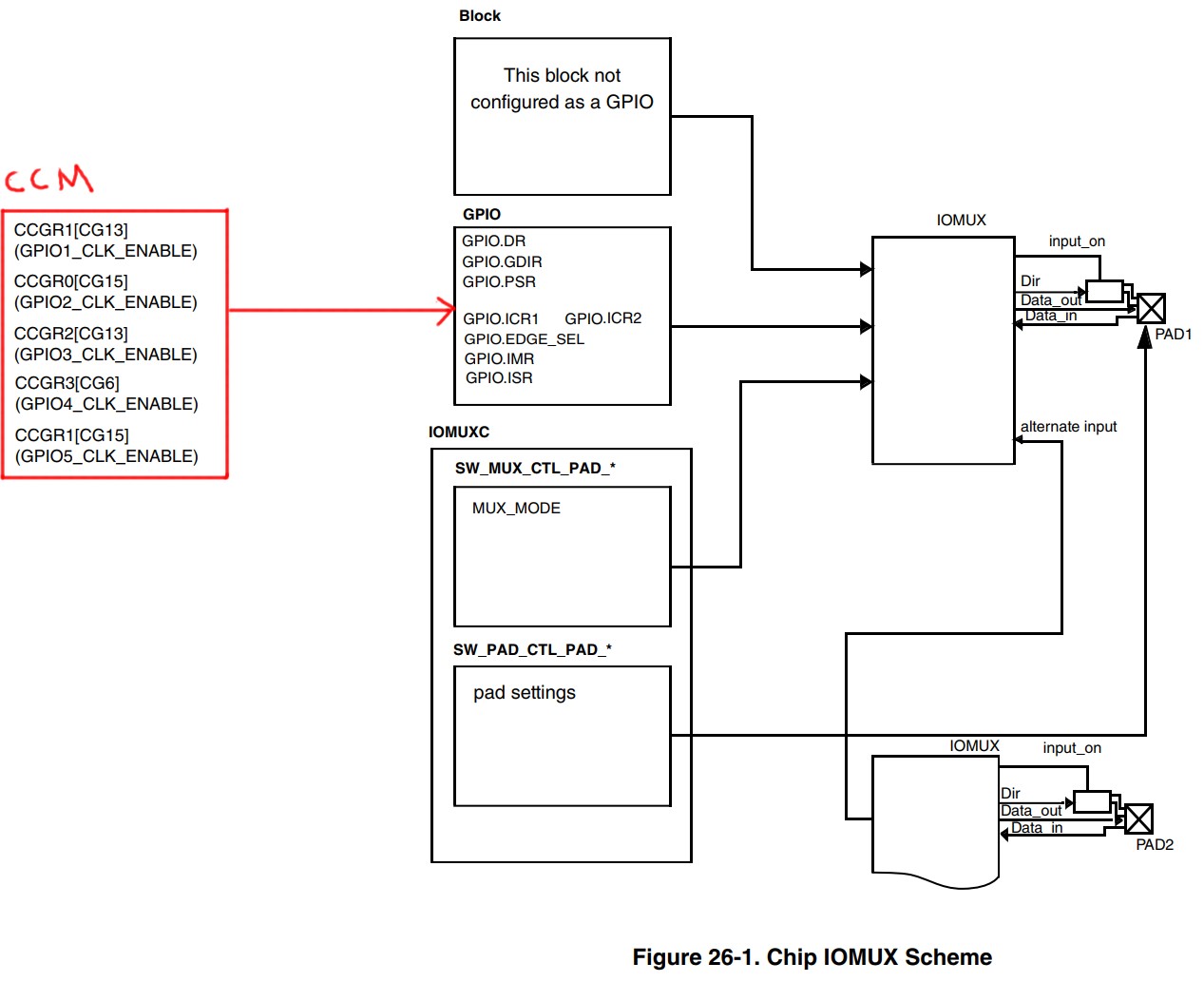

CCM: Clock Controller Module (时钟控制模块)

IOMUXC : IOMUX Controller,IO复用控制器

GPIO: General-purpose input/output,通用的输入输出口

4.3.1 IMX6ULL的GPIO模块结构

参考资料:芯片手册《Chapter 26: General Purpose Input/Output (GPIO)》

有5组GPIO(GPIO1~GPIO5),每组引脚最多有32个,但是可能实际上并没有那么多。

GPIO1有32个引脚:GPIO1_IO0~GPIO1_IO31;

GPIO2有22个引脚:GPIO2_IO0~GPIO2_IO21;

GPIO3有29个引脚:GPIO3_IO0~GPIO3_IO28;

GPIO4有29个引脚:GPIO4_IO0~GPIO4_IO28;

GPIO5有12个引脚:GPIO5_IO0~GPIO5_IO11;

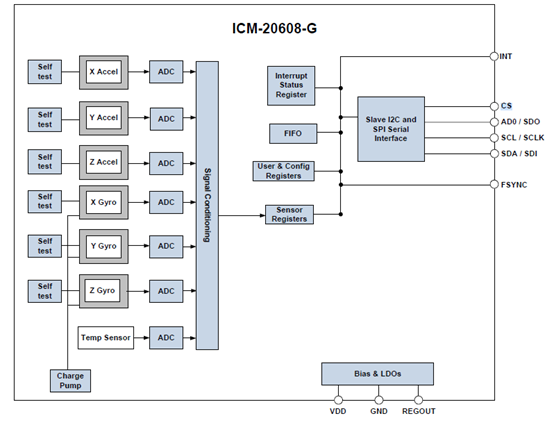

GPIO的控制涉及4大模块:CCM、IOMUXC、GPIO模块本身,框图如下:

4.3.2 CCM用于设置是否向GPIO模块提供时钟

参考资料:芯片手册《Chapter 18: Clock Controller Module (CCM)》

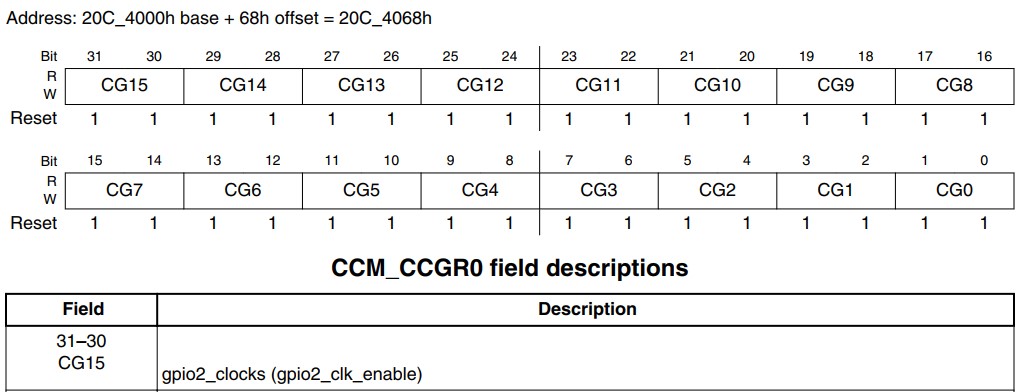

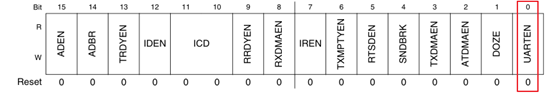

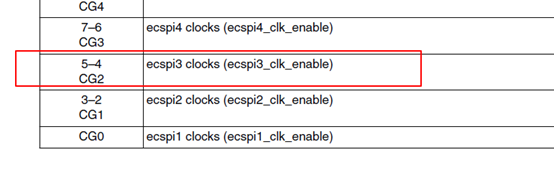

GPIOx要用CCM_CCGRy寄存器中的2位来决定该组GPIO是否使能。哪组GPIO用哪个CCM_CCGR寄存器来设置,请看上图红框部分。

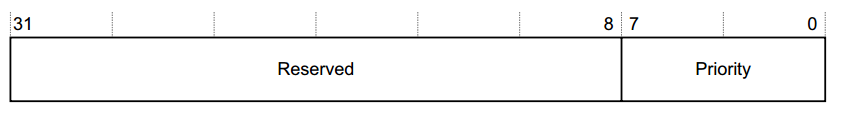

CCM_CCGR寄存器中某2位的取值含义如下:

① 00:该GPIO模块全程被关闭

② 01:该GPIO模块在CPU run mode情况下是使能的;在WAIT或STOP模式下,关闭

③ 10:保留

④ 11:该GPIO模块全程使能

GPIO2时钟控制:

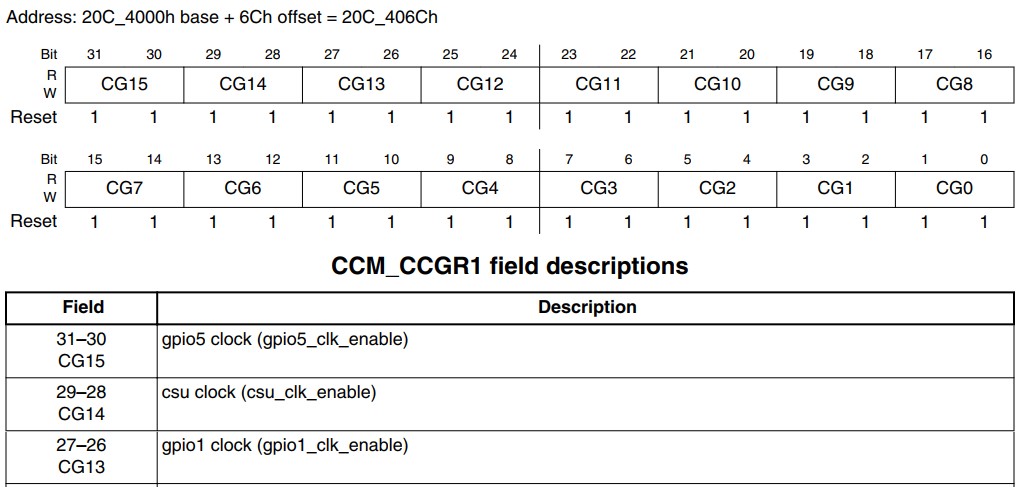

GPIO1、GPIO5时钟控制:

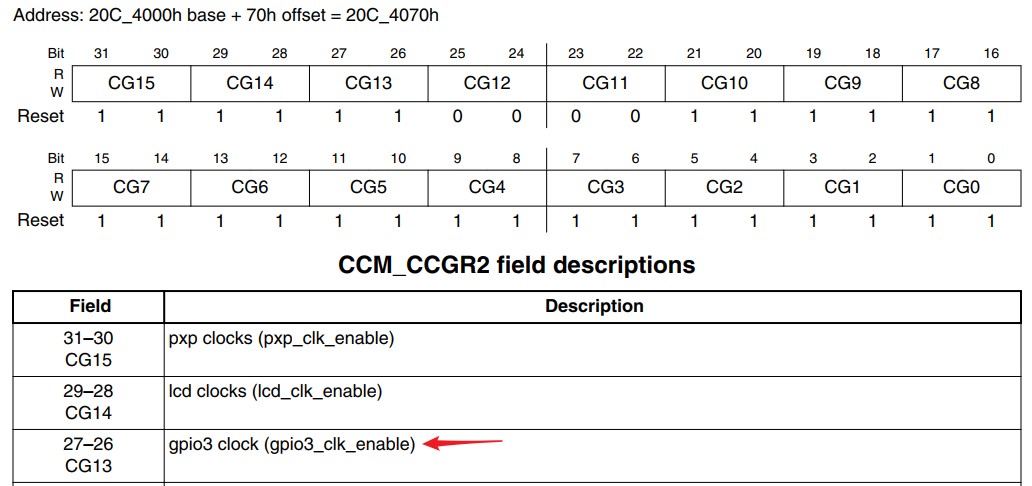

GPIO3时钟控制:

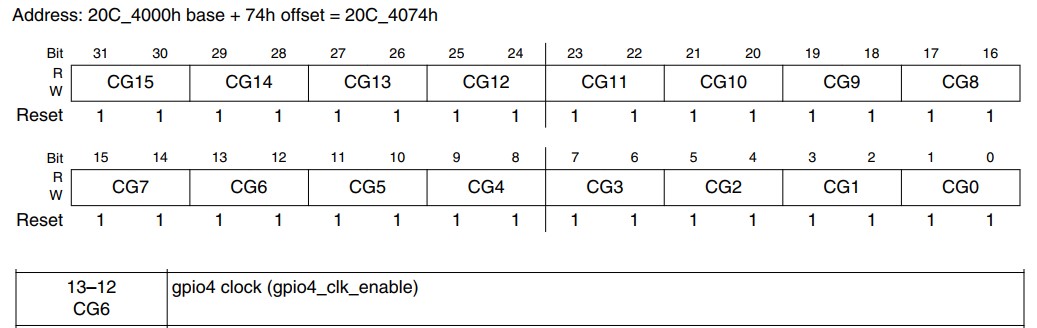

GPIO4时钟控制:

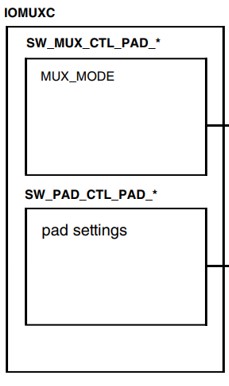

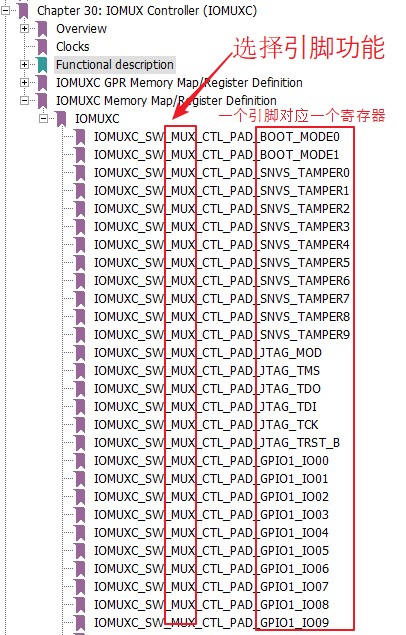

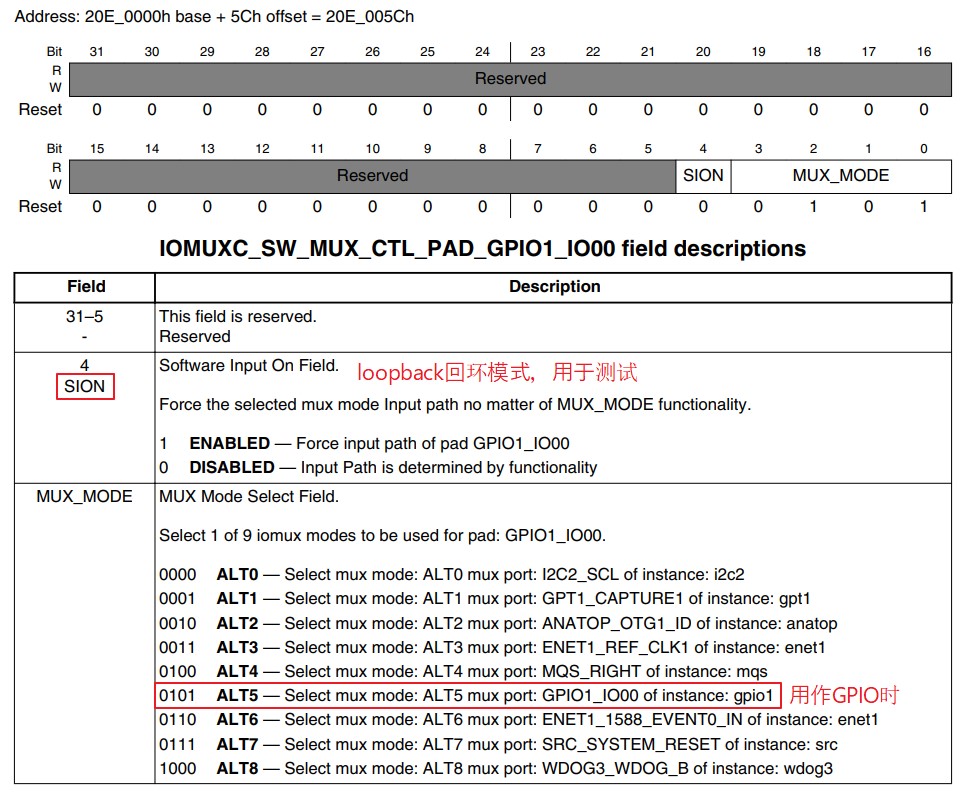

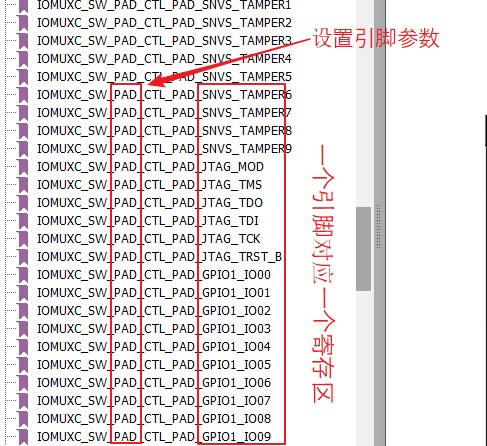

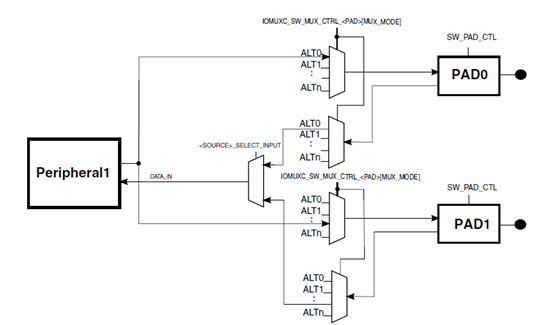

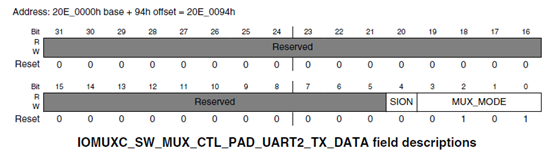

4.3.3 IOMUXC:引脚的模式(Mode、功能)

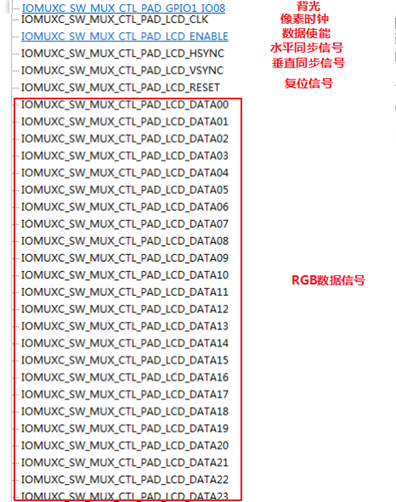

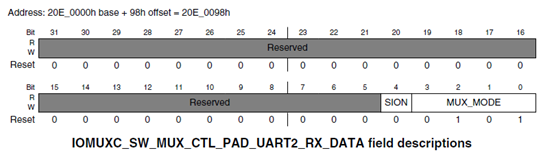

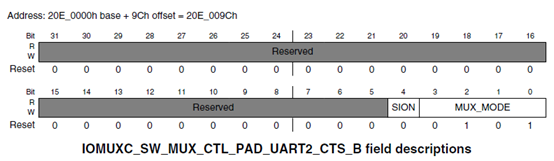

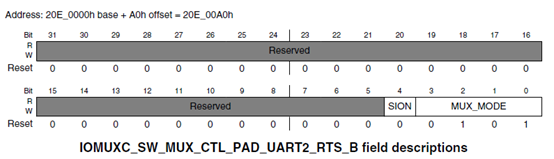

参考资料:芯片手册《Chapter 32: IOMUX Controller (IOMUXC)》。

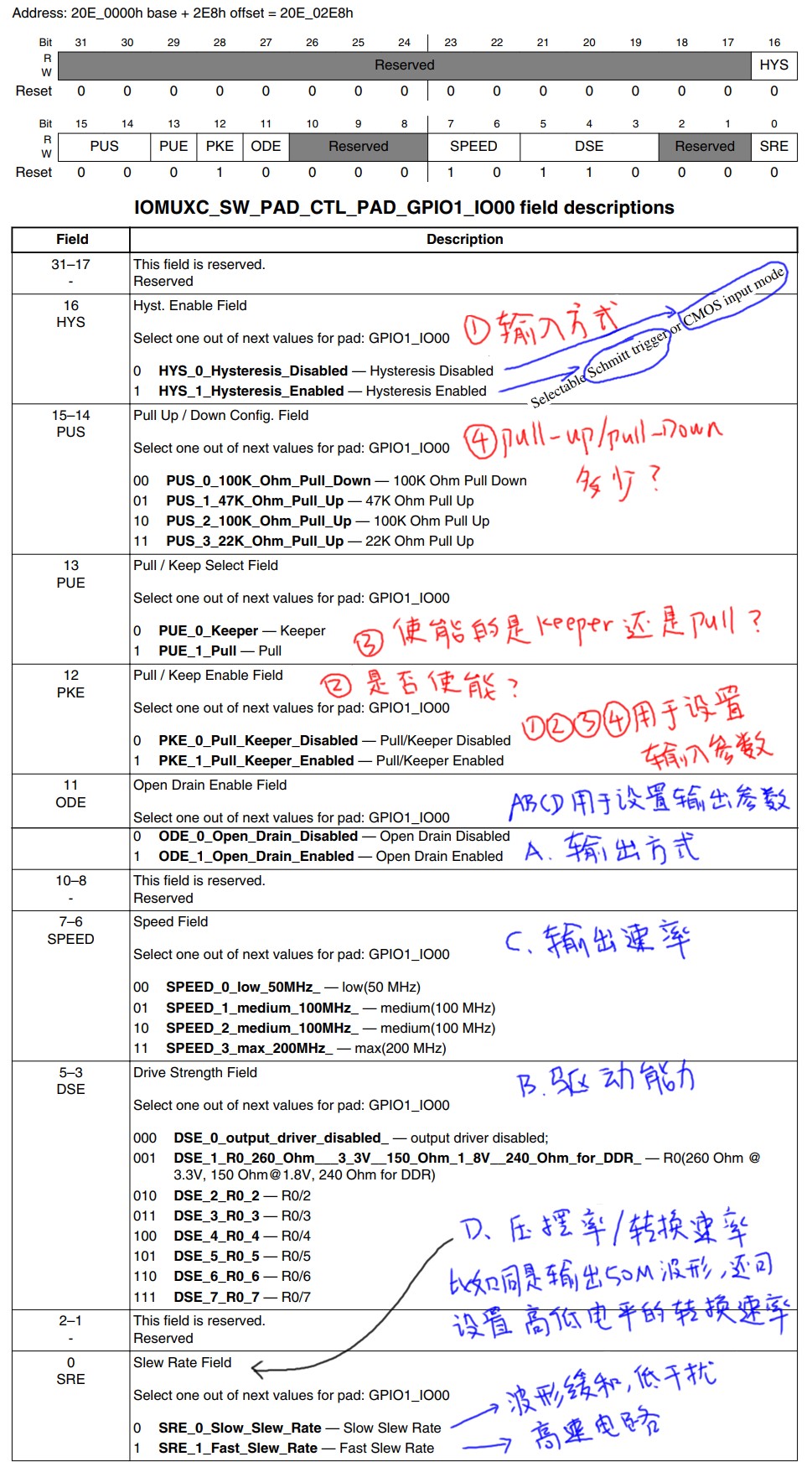

对于某个/某组引脚,IOMUXC中有2个寄存器用来设置它:

① 选择功能:

IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_< PADNAME > :Mux pad xxx,选择某个pad的功能

IOMUXC_SW_MUX_CTL_GRP_< GROUP NAME >:Mux grp xxx,选择某组引脚的功能

某个引脚,或是某组预设的引脚,都有8个可选的模式(alternate (ALT) MUX_MODE)。

比如:

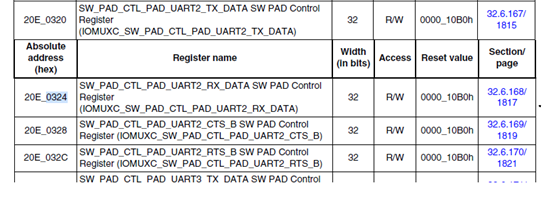

② 设置上下拉电阻等参数:

IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_< PAD_NAME >:pad pad xxx,设置某个pad的参数

IOMUXC_SW_PAD_CTL_GRP_< GROUP NAME >:pad grp xxx,设置某组引脚的参数

比如:

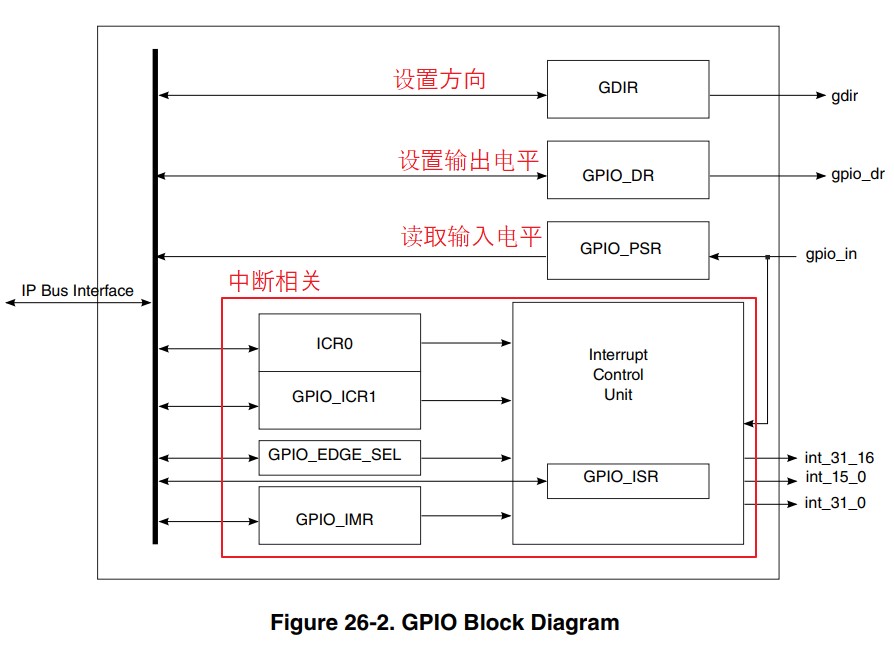

4.3.4 GPIO模块内部

框图如下:

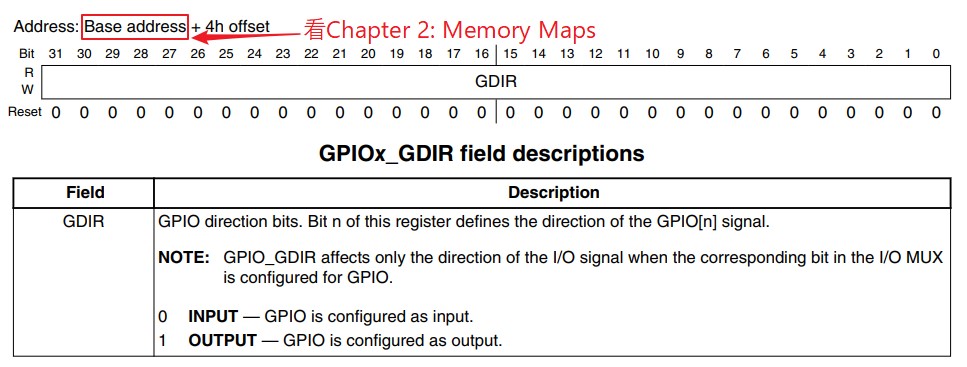

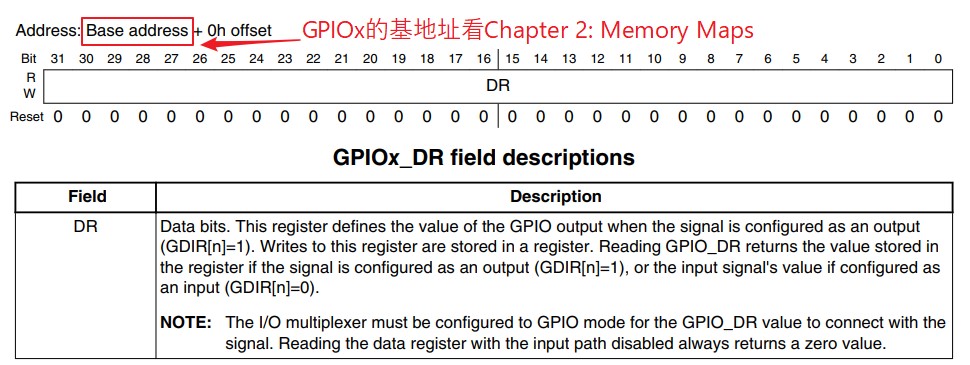

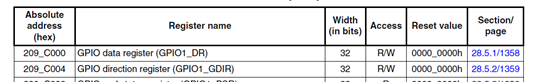

我们暂时只需要关心3个寄存器:

① GPIOx_GDIR:设置引脚方向,每位对应一个引脚,1-output,0-input

② GPIOx_GDIR:设置输出引脚的电平,每位对应一个引脚,1-高电平,0-低电平

③ GPIOx_PSR:读取引脚的电平,每位对应一个引脚,1-高电平,0-低电平

第五章:LED程序涉及的编程知识

5. LED程序涉及的编程知识

5.1 ARM架构的简单介绍

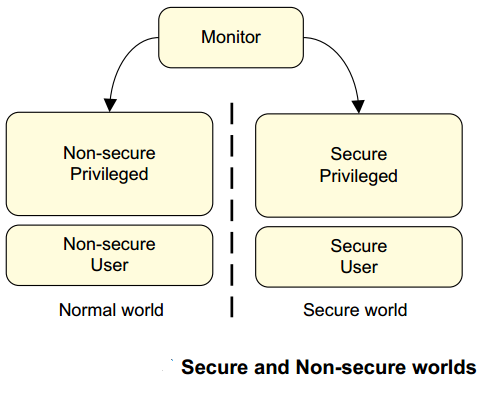

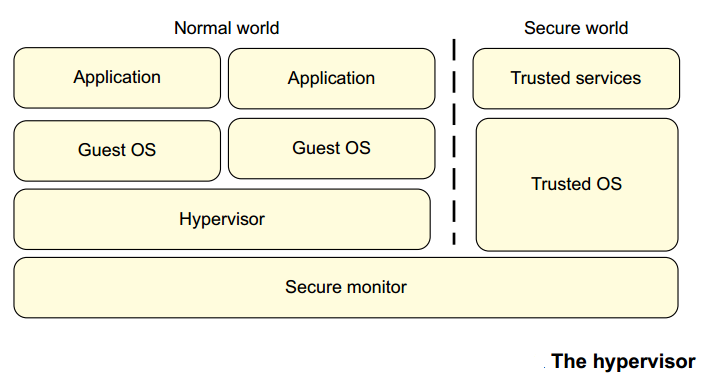

目前IMX6UL是使用Cortex-A7架构,本小节简单介绍一下Cortex-A7架构的基础知识,比如运行模式、寄存器组等。

参考资料:

- 文件原名DEN0013D_cortex_a_series_PG.pdf

- 文档全名ARM® Cortex™-A Series Version: 4.0 Programmer’s Guide.pdf

- 文档所在目录: 资料光盘 00_UserManual\参考资料\Arm架构参考资料\ARMv7编程手册(DEN0013D_cortex_a_series_PG).pdf

- 参考章节: 3: ARM Processor Modes and Registers

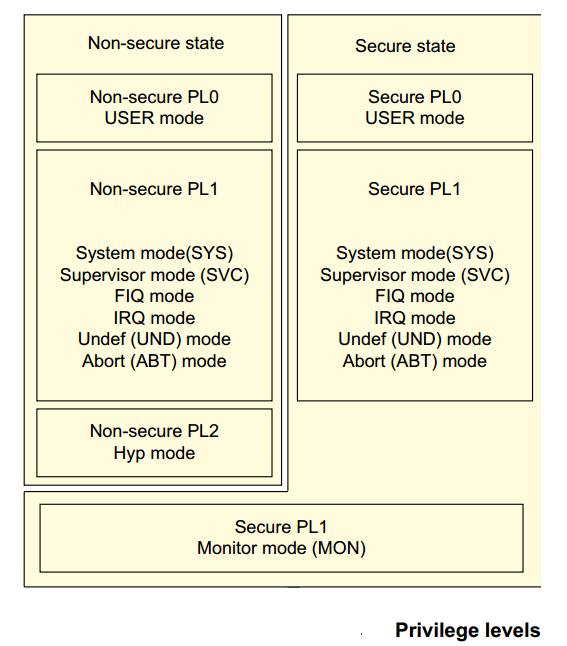

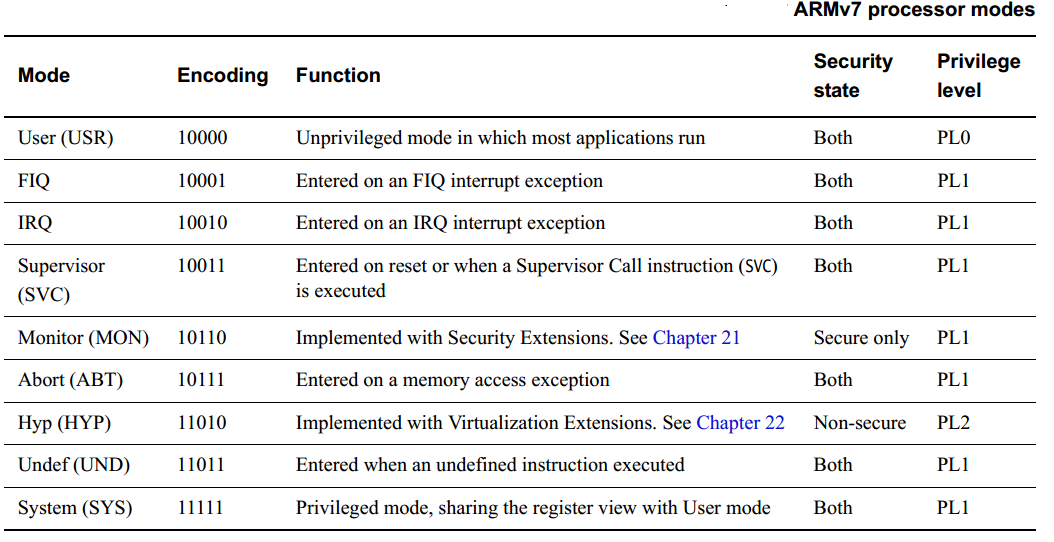

5.1.1 运行模式

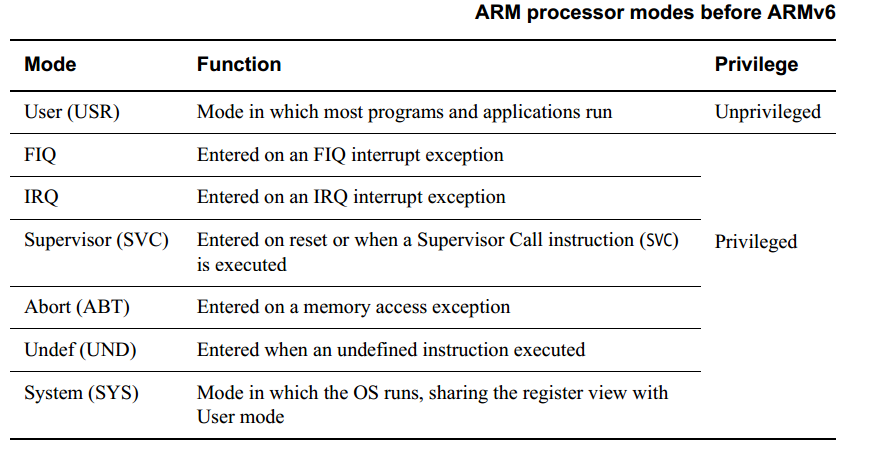

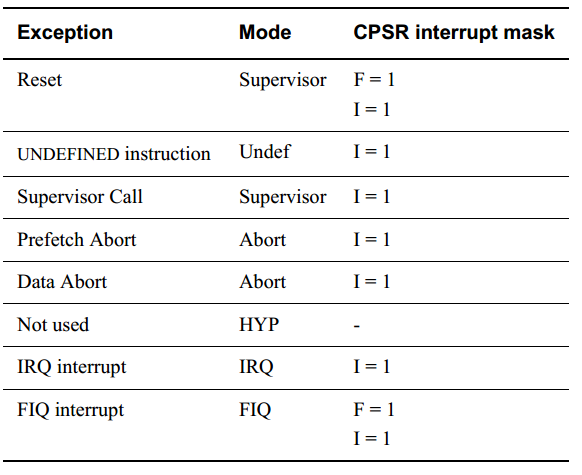

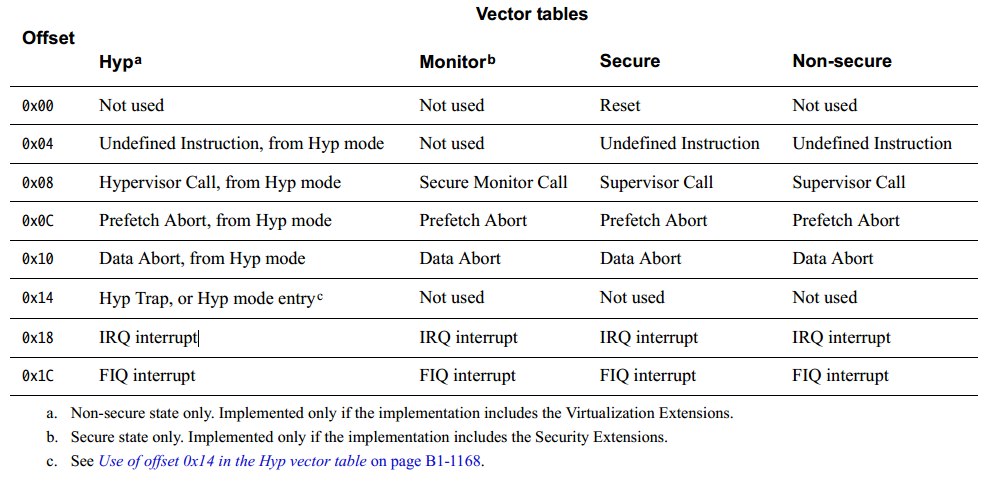

Cortex-A7架构的运行模式有9种,分别为User、Sys(System)、FIQ、IRQ、ABT(Abort)、SVC(Supervisor)、UND(Undef)、MON(Monitor)、Hyp模式,如下表:

| 模式 | 描述 |

|---|---|

| User | 用户模式,非特权模式,大部分程序运行的 时候就处于此模式 |

| Sys(System) | 系统模式,用于运行特权级的操作系统任务 |

| FIQ | 快速中断模式,进入 FIQ 中断异常 |

| IRQ | 一般中断模式 |

| ABT(Abort) | 数据访问终止模式,用于虚拟存储以及存储保护 |

| SVC(Supervisor) | 超级管理员模式,供操作系统使用 |

| UND(Undef) | 未定义指令终止模式 |

| MON(Monitor) | 用于安全扩展模式 |

| Hyp | 用于虚拟化扩展 |

除了User模式属于非特权模式,其它8种处理器模式都是特权模式。

运行模式可以通过软件进行任意切换,也可以通过中断或者异常来进行切换。大多数的程序都运行在用户模式,用户模式下是不能访问系统所有资源的,有些资源是受限的,要想访问这些受限的资源就必须进行模式切换。但是用户模式是不能直接进行切换的,用户模式下需要借助异常来完成模式切换,当要切换模式的时候,应用程序可以产生异常,在异常的处理过程中完成处理器模式切换。

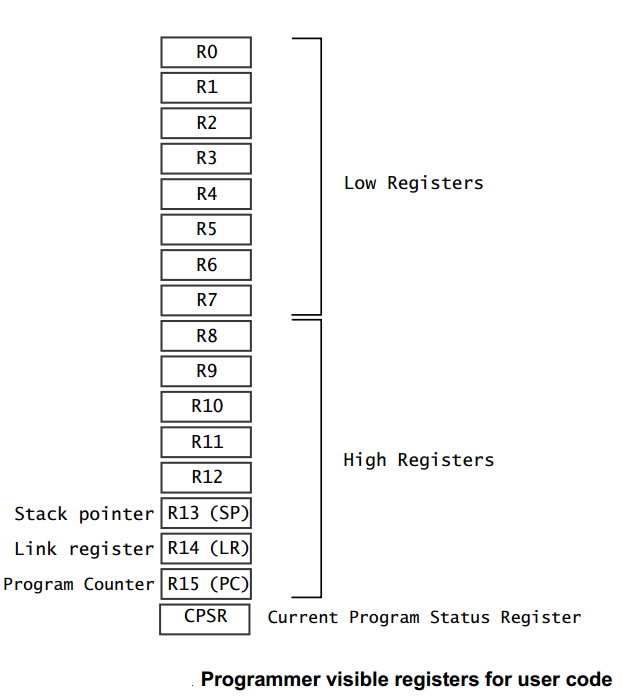

5.1.2 寄存器组

本节我们要讲的是 Cortex-A7 内核寄存器组,而不是芯片外设寄存器。

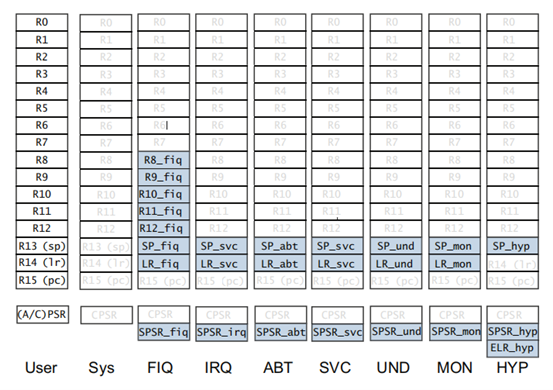

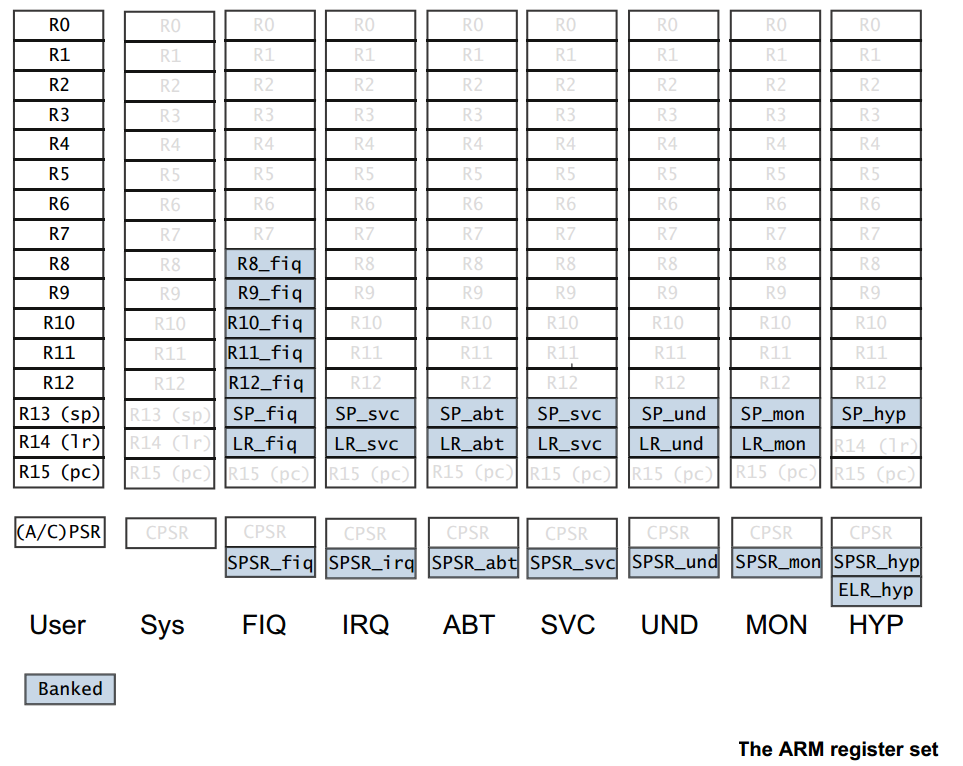

上一小节我们讲了 Cortex-A7 有 9 种运行模式,每一种运行模式都有一组与之对应的寄存器组,如下图:

浅色字体是与 User 模式所共有的寄存器,浅蓝色背景是各个模式所独有的寄存器,即在所有的模式中,低寄存器组(R0~R7)是共享同一组物理寄存器的,只是一些高寄存器组在不同的模式有自己独有的寄存器,比如 FIQ 模式下 R8~R14 是独立的物理寄存器。

如果某个程序处于 FIQ 模式下访问寄存器 R13(SP),那它实际访问的是寄存器 SP_fiq

如果某个程序处于 SVC 模式下访问寄存器 R13(SP),那它实际访问的是寄存器 SP_svc

9 种运行模式的寄存器合计有34个,可以分为:

- 未备份寄存器,即 R0~R7

- 备份寄存器,即 R8~R14

- 程序计数器 ,即 R15

- 程序状态寄存器

下面一一介绍以上4类寄存器。

5.1.2.1 未备份寄存器

未备份寄存器指的是 R0~R7,因为在所有的运行模式下R0~R7寄存器都是同一个物理寄存器,在不同的模式下,R0~R7寄存器中的数据就会被破坏,所以R0~R7寄存器并没有被用作特殊用途。

5.1.2.2 备份寄存器

备份寄存器中的 R8~R12 寄存器有两种物理寄存器,在快速中断模式下(FIQ)它们对应着Rx_irq(x=8~12)物理寄存器,其他模式下对应着 Rx(8~12)物理寄存器。FIQ 是快速中断模式,这个中断模式要求快速执行!因为 FIQ 模式下的 R8~R12 是独立的,因此中断处理程序可以不用执行保存和恢复中断现场的指令,从而加速中断的执行过程。

备份寄存器 R13(SP) ,也叫栈指针,有 8 个物理寄存器,其中一个是User和Sys模式共用的,剩下的 7 个分别对应 7 种不同的模式。

备份寄存器 R14(LR) ,也叫链接寄存器,有 7 个物理寄存器,其中一个是User、Sys和Hyp模式所共有的,剩下的 6 个分别对应 6 种不同的模式,主要有如下用途:

使用 R14(LR)来存放当前子程序的返回地址,如果使用 BL 或者 BLX来调用子函数的话,R14(LR)被设置成该子函数的返回地址,在子函数中,将 R14(LR)中的值赋给 R15(PC)即可完成子函数返回,如mov pc,lr

5.1.2.3 程序计数器

程序计数器 R15(PC),保存着当前执行指令地址值加 8 个字节

因为ARM处理器是三级流水线:取指->译码->执行,循环执行。比如当前正在执行第一条指令的同时也对第二条指令进行译码,第三条指令也同时被取出存放在 R15(PC)中,即 R15(PC)总是指向当前正在执行指令地址再加上 2 条指令的地址,对于 32 位的 ARM 处理器,每条指令是 4 个字节,

所以R15(PC) = 当前执行指令地址 + 8个字节

5.1.2.4 程序状态寄存器

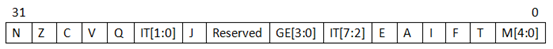

程序状态寄存器PSR可以分成当前程序状态寄存器CPSR与备份程序状态寄存器SPSR。

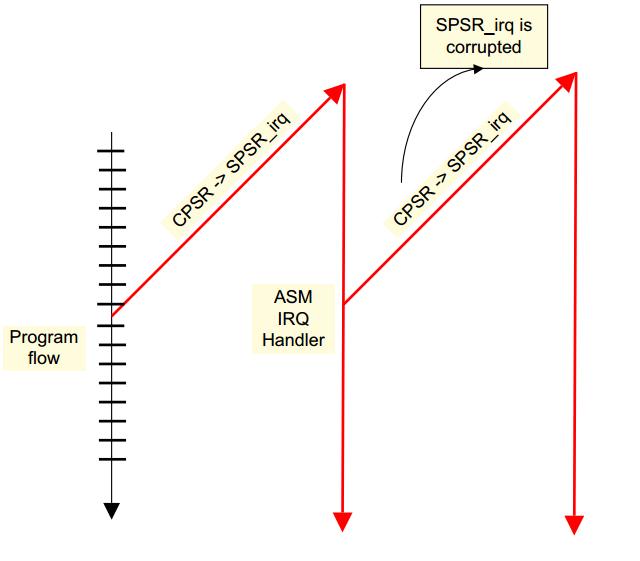

所有运行模式都共用一个 CPSR 物理寄存器,因此 CPSR 可以在任何模式下被访问,该寄存器包含条件标志位、中断禁止位、当前运行模式标志等一些状态位以及一些控制位。但是所有运行模式都共用一个 CPSR 必然会导致冲突,因此除了 User 和 Sys 模式以外,其他 7 个模式都配备一个专用的物理状态寄存器,叫做 备份程序状态寄存器(SPSR),当特定异常中断发生时,SPSR用来保存CPSR的值,当异常退出以后可以用 SPSR 中保存的值来恢复 CPSR。

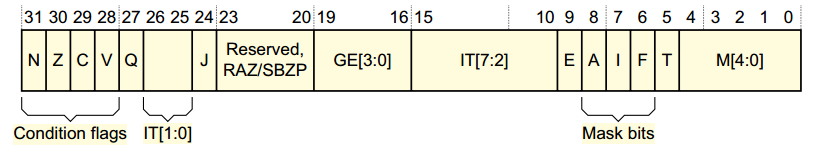

由于 SPSR 是 CPSR 的备份,因此 SPSR 和 CPSR 的寄存器结构相同,如下图:

N(bit31):当两个有符号整数运算(补码表示)时,结果用N表示,N=1/0 表示 负数/正数

Z(bit30):对于 CMP 指令,Z=1 表示进行比较的两个数大小相等

C(bit29):

在加法指令中,当结果产生了进位,则C=1,表示无符号数运算发生上溢,其它情况下 C=0

在减法指令中,当运算中发生借位,则C=0,表示无符号数运算发生下溢,其它情况下 C=1

对于包含移位操作的非加/减法运算指令,C 中包含最后一次溢出的位的数值

对于其它非加/减运算指令,C 位的值通常不受影响

V(bit28):对于加/减法运算指令,当操作数和运算结果表示为二进制的补码表示的带符号数时,V=1 表示符号位溢出,通常其他位不影响 V 位

Q(bit27):仅 ARM v5TE_J 架构支持,表示饱和状态,Q=1/0 表示累积饱和/累积不饱和

IT1:0 和 IT7:2一起组成 IT[7:0],作为 IF-THEN 指令执行状态

J(bit24)和T(bit5):控制指令执行状态,表明本指令是ARM指令还是Thumb指令,如表

| J | T | 描述 |

|---|---|---|

| 0 | 0 | ARM |

| 0 | 1 | Thumb |

| 1 | 1 | ThumbEE |

| 1 | 0 | Jazelle |

GE3:0:SIMD 指令有效,大于或等于

E(bit9):大小端控制位,E=1/0 表示大/小端模式

A(bit8):禁止异步中断位,A=1 表示禁止异步中断

I(bit7):I=1/0 代表 禁止/使能 IRQ

F(bit6):F=1/0 代表 禁止/使能 FIQ

M[4:0]:运行模式控制位,如表

| M[4:0] | 运行模式 |

|---|---|

| 10000 | User 模式 |

| 10001 | FIQ 模式 |

| 10010 | IRQ 模式 |

| 10011 | Supervisor(SVC)模式 |

| 10110 | Monitor(MON)模式 |

| 10111 | Abort(ABT)模式 |

| 11010 | Hyp(HYP)模式 |

| 11011 | Undef(UND)模式 |

| 11111 | System(SYS)模式 |

5.2 汇编与机器码、汇编指令

参考资料:

- 文件原名DDI0406C_d_armv7ar_arm.pdf

- 文档全名ARM® Architecture Reference Manual ARMv7-A and ARMv7-R edition

- 文档所在目录: 资料光盘 00_UserManual\参考资料\Arm架构参考资料\ armv7 ar架构参考手册 学习CPU架构、内存及系统架构(DDI0406C_d_armv7ar_arm).pdf

- 参考章节: A5: ARM Instruction Set Encoding

根据指令复杂度来区分,所有CPU可以分为2类:

-

CISC

复杂指令集计算机,Complex Instruction Set Computer,比如x86

-

RISC

精简指令集计算机,Reduced Instruction Set Computing,比如ARM,RISC-V

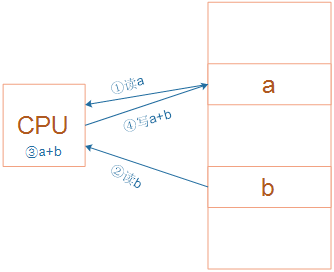

比如,对于加法运算:a = a + b,它涉及4个步骤的操作:读出a,读出b,计算a+b,把结果写回a。

-

使用CISC(复杂指令集计算机,比如x86)提供的加法指令,只需要一条指令即可完成这4步操作。当然,这一个指令需要多个CPU周期才可以完成。

-

而RISC不提供“一站式”的加法指令,需调用四条单CPU周期指令完成两数相加:内存a加载到寄存器,内存b加载到寄存器,两个寄存器中数相加,寄存器结果存入内存a

ARM芯片属于精简指令集计算机(RISC:Reduced Instruction Set Computing),它所用的指令比较简单,有如下特点:

-

对内存只有读、写指令

-

对于数据的运算是在CPU内部实现

-

使用RISC指令的CPU复杂度小一点,易于设计

5.2.1 汇编与机器码

上面的例子中,数值a原来是保存在内存里的,执行了某条指令后,它的值被读入内存,那问题来了:

-

什么指令,可以让CPU从内存里把数据读进来?

比如:

mov r0, #addr_a // 把变量a的地址传给CPU寄存器r0

ldr r1, [r0] // 从r0所指的内存把数值读进CPU寄存器r1

-

读进来后,这个数保存在哪里?

当然是保存在CPU内部了,存在某个寄存器里,上面的代码用寄存器r1来保存该值

-

如何处理数据?

CPU执行加法指令,比如:

add r1, r1, r2 // 在CPU内部,r1=r1+r2

-

最终数据怎么写入内存?

CPU执行指令,比如:

str r1, [r0] // 将r1的值写入r0所指的内存

上面例子中,mov、add、ldr、str等都是汇编指令,或者说它们是“助记符”──帮助我们记忆的。记忆什么呢?这些指令其实是一个一个数值,我们去记这些数值有难度,所以就用mov表示某个指令的数值,用add表示某个指令的数值,对应的,这些指令的数值就是机器码,即汇编指令是机器码的助记符

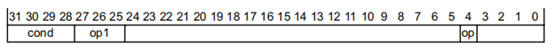

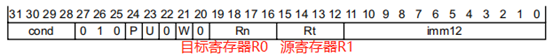

ARM指令机器码是有一定格式,如下:

| cond | op1 | op | 指令类型 |

|---|---|---|---|

| not 1111 | 00x | - | 数据处理和杂项指令,如MOV |

| not 1111 | 010 | - | 加载/存储指令,如LDR/STR |

| not 1111 | 011 | 0 | 加载/存储指令,如LDR/STR |

| not 1111 | 011 | 1 | 媒体指令(英文:Media instructions) |

| not 1111 | 10x | - | 分支指令,如B、BL; 块数据传输指令,如 LDM/STM、POP/PUSH |

| not 1111 | 11x | - | 协处理器指令 |

| 1111 | - | - | 无条件指令,如BL |

下面讲解几种常用的汇编指令。

参考资料: ARM® and Thumb®-2 Instruction Set Quick Reference Card.pdf (ARM指令快速参考卡)

文档所在目录: 资料光盘 00_UserManual\参考资料\Arm架构参考资料\ ARM® and Thumb®-2 Instruction Set Quick Reference Card.pdf

5.2.2 汇编指令

汇编指令的格式,如下:

label:

instruction @ comment

label,即标签,表示地址位置,可以通过label得到指令/数据地址

instruction,即指令,表示汇编指令或伪指令

@ comment,@表示后面是注释,comment表示注释内容

比如:

add:

mov r0, #0 @ 将R0寄存器设置成0

上面汇编代码中,add表示标签,mov r0, #0表示指令,@ 将R0寄存器设置成0 表示 注释

常用的汇编指令一般有mov、bl/b、add/sub、ldm/stm、push/pop等等,下面一一介绍。

5.2.2.1 mov

mov r1, #10 @ 将10赋值给寄存器r1,即r1=10

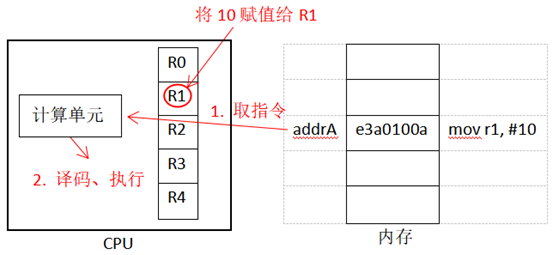

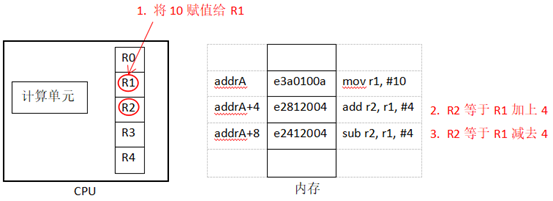

指令执行过程,如下:

-

取指

假设从内存的addrA地址取机器码e3a0100a(即mov r1, #10指令)

-

译码

原来是MOV指令

-

执行

CPU内部寄存器R1等于10

其中,机器码e3a0100a,MOV指令各位的解析如下:

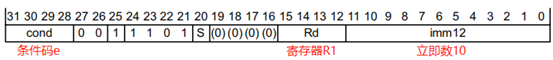

[31:28]位是条件码0xe;[15:12]位是寄存器R1,即0x1;[12:0]位是立即数10,即0x00a

5.2.2.2 bl

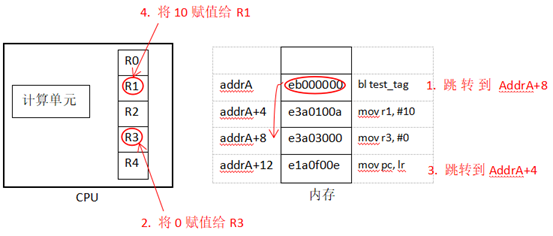

1 bl test_tag

2 mov r1, #10

3

4 test_tag:

5 mov r3, #0

6 mov pc, lr

第1行,跳转到test_tag标签处执行mov r3, #0指令,并且将mov r1, #10指令的地址存储到 LR 寄存器

第6行,返回到mov r1, #10指令地址,并且执行mov r1, #10指令

指令执行过程,如下:

-

CPU从内存的addrA地址取机器码eb000000(即bl test_tag指令),执行后,PC跳转到test_tag标签位置,即内存的addrA+8地址,从上图可知,其实test_tag标签的地址是mov r3, #0指令的地址。同时自动将内存的addrA+4地址存储在寄存器LR中

-

CPU从内存的addrA+8地址取机器码e3a03000(即mov r3, #0指令),执行,CPU内部寄存器R3等于0

-

CPU从内存的addrA+12地址取机器码e1a0f00e(即mov pc, lr指令),执行,PC跳转到内存的addrA+4地址

-

CPU从内存的addrA+4地址取机器码e3a0100a(即mov r1, #10指令),执行,CPU内部寄存器R1等于10

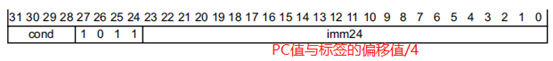

其中,机器码eb000000,BL指令各位的解析如下:

imm[23:0]是PC值与标签的偏移值除以4,但是此处的偏移值是0,为什么尼?这是因为ARM采用三级流水线的方法,即取指、译码、执行指令。所以当ARM执行addrA地址的bl test_tag指令时,但是PC已经指向addrA+8地址进行取mov r3, #0指令,所以此处的偏移值是0

5.2.2.3 b

1 b test_tag

2 mov r1, #10

3

4 test_tag:

5 mov r3, #0

第1行,只是跳转到test_tag标签处执行mov r3, #0指令,没有跳转回去执行mov r1, #10指令

指令B与指令BL,大同小异,此处就不一一分析了,可以参数指令BL,它们的区别:是否将B/BL指令的下一条指令的地址存储到寄存器LR,BL指令会存储,B指令不会存储。

5.2.2.4 add/sub

1 mov r1, #10

2 add r2, r1, #4

3 sub r2, r1, #4

第1行,将寄存器r1加上4后,赋值给寄存器r2

第2行,将寄存器r1减去4后,赋值给寄存器r2

指令执行过程,如下:

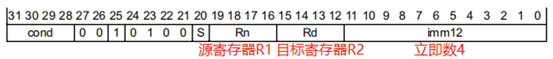

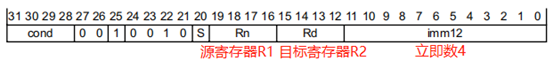

CPU从内存的addrA+4地址取机器码e2812004(即add r2, r1, #4指令),执行后,CPU内部寄存器R2等于14

CPU从内存的addrA+8地址取机器码e2412004(即sub r2, r1, #4指令),执行后,CPU内部寄存器R2等于6

其中,机器码e2812004,ADD指令各位的解析如下:

[19: 16]位是源寄存器R1,即1;[15: 12]位是目标寄存器R2,即2;[11: 0]位是立即数4,即0x004;

其中,机器码e2412004,SUB指令各位的解析如下:

[19: 16]位是源寄存器R1,即1;[15: 12]位是目标寄存器R2,即2;[11: 0]位是立即数4,即0x004;

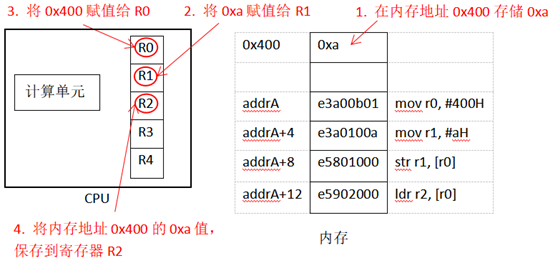

5.2.2.5 ldr/str

1 mov r0, #400H @ 0x400

2 mov r1, #aH @ 0xa

3 str r1, [r0]

4 ldr r2, [r0]

第3行,将寄存器R1的值0xa存储到寄存器R0指向的地址0x400

第4行,将寄存器R0指向地址0x400的数据赋值给寄存器R2

指令执行过程,如下:

-

CPU从内存的addrA地址取机器码e3a00b01(即mov r0, #400H指令),执行后,CPU内部寄存器R0等于0x400

-

CPU从内存的addrA+4地址取机器码e3a0100a(即mov r1, #aH指令),执行后,CPU内部寄存器R1等于0xa

-

CPU从内存的addrA+8地址取机器码e5801000(即str r1, [r0]指令),执行后,寄存器R1的0xa数据存储到寄存器R0指向的地址0x400,即内存的0x400地址的值为0xa

-

CPU从内存的addrA+12地址取机器码e5902000(即ldr r2, [r0]指令),执行后,寄存器R0指向的地址0x400的数据存储到CPU内部寄存器R2,即CPU内部寄存器R2等于0xa

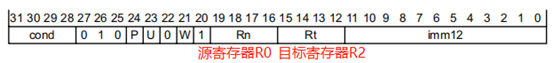

其中,机器码e5801000,STR指令各位的解析如下:

[19: 16]位是目标寄存器R0,即0;[15: 12]位是源寄存器R1,即1;

其中,机器码e5902000,LDR指令各位的解析如下:

[19: 16]位是源寄存器R0,即0;[15: 12]位是目标寄存器R2,即2;

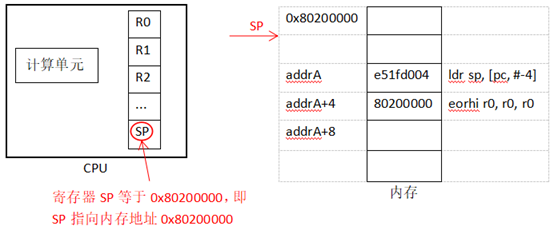

ldr sp,=0x80200000

这个是一条伪指令,即实际中并不存在这个指令,它会被拆分成几个真正的ARM指令,实现一样的效果,将0x80200000赋值给寄存器sp,即sp=0x80200000

指令执行过程,如下:

ldr sp,=0x80200000这条伪指令,被翻译成两条指令来执行,先将0x80200000存储到内存地址addrA+4处,然后通过LDR指令把寄存器SP设置成0x80200000。

如何分析ldr sp, [pc, #-4]指令的机器码e51fd004?读者可以根据上图LDR指令机器码的格式,自行进行分析。温馨提示:imm12[11: 0]位是源寄存器Rn的偏移值。

5.2.2.6 ldm/stm

ldm,多数据加载,将某地址的值赋值给某寄存器

stm,多数据存储,将某寄存器的值存储到某地址

格式:

ldm{cond} Rn{!}, reglist

stm{cond} Rn{!}, reglist

参数说明:

cond:前四个条件是用于数据块操作,后四个条件是用于堆栈操作

IA : 每次传送后地址加4,其中寄存器从左到右执行,例如:STMIA R0,{R1,LR} 先存R1,再存LR

IB : 每次传送前地址加4,同上

DA : 每次传送后地址减4,其中寄存器从右到左执行,例如:STMDA R0,{R1,LR} 先存LR,再存R1

DB : 每次传送前地址减4,同上

FD : 满递减堆栈

FA : 满递增堆栈

ED : 空递减堆栈

EA : 空递增堆栈

Rn:基址寄存器,即寄存器的值是起始地址

!:表示最后的地址写回到Rn中

reglist:表示寄存器范围,用 , 隔开,如{R1,R2,R6-R9}

数据块操作:

1 ldr r1,=0x10000000

2

3 ldmib r1!, {r0,r4-r6}

4 stmda r1!, {r0,r4-r6}

第1行,将起始地址0x10000000赋值给r1

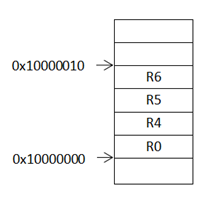

第3行,因为使用ib,所以每次传送前地址加4,具体操作如下:

将0X10000004地址的内容赋值给R0

将0X10000008地址的内容赋值给R4

将0X1000000C地址的内容赋值给R5

将0X10000010地址的内容赋值给R6

由于!,最后的地址写回到R1中,R1=0X10000010

第4行,因为使用da,所以每次传送后地址减4,具体操作如下:

将R6存储到0X10000010地址

将R5存储到0X1000000C地址

将R4存储到0X10000008地址

将R0存储到0X10000004地址

由于!,最后的地址写回到R1中,R1=0X10000000

如下图所示:

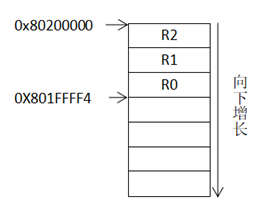

堆栈操作:满递减堆栈

1 ldr sp,=0x80200000

2

3 stmfd sp!, {r0-r2} @ 入栈

4 ldmfd sp!, {r0-r2} @ 出栈

第1行,将0x80200000赋值给sp,作为堆栈的起始地址

第3行,入栈,具体操作如下:

将R2存储到0X80200000地址

将R1存储到0X801FFFFC地址

将R0存储到0X801FFFF8地址

第4行,出栈,具体操作如下:

将0X801FFFF8地址的内容赋值给R0

将0X801FFFFC地址的内容赋值给R1

将0X80200000地址的内容赋值给R2

如下图所示:

上述第3,4行汇编代码,就是所谓的入栈,出栈。也可以用push,pop指令完成入栈,出栈,如下

1 ldr sp,=0x80200000

2

3 push {r0-r2} @ 入栈

4 pop {r0-r2} @ 出栈

5.3 进制

目前计算机对数据的表示方式,有十六进制、十进制、八进制与二进制。

5.3.1 如何理解它们的区别?

十六进制,逢十六进一,每一位由0~F组成,习惯用0x前缀表示或用H后缀表示

0xA或AH

十进制,逢十进一,每一位由0~9组成,无前缀或用D后缀表示

10或10D

八进制,逢八进一,每一位由0~7组成,习惯用0前缀表示或用O后缀表示

012或12O

二进制,逢二进一,每一位由0~1组成,习惯用0b前缀表示或用B后缀表示

0b1010或1010B

5.3.2 在C语言中怎么表示这些进制呢?

十六进制:int a = 0xA; // 0x前缀

十进制: int a = 10;

八进制: int a = 012; // 0前缀

二进制: int a = 0b1010;// 0b前缀

5.3.3 十六进制与二进制转换关系

在嵌入式开发中经常需要对十六进制与二进制进行转换

如何快速的转换2/16进制? 首先记住8 4 2 1 ——>二进制权重

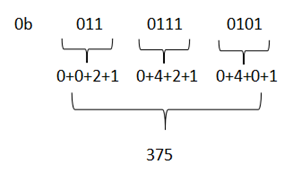

将二进制0b01101110101转换成十六进制:将二进制从右到左,每四个分成一组:

结果就是0x375

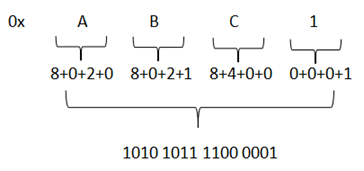

将十六进制0xABC1转换成二进制:将十六进制从右到左,每个分成四位:

结果就是1010 1011 1100 0001

5.4 大/小端模式与位操作

5.4.1 大/小端模式

大端模式(Big-endian),是指数据的高字节保存在内存的低地址中,而数据的低字节保存在内存的高地址中

小端模式(Little-endian),是指数据的高字节保存在内存的高地址中,而数据的低字节保存在内存的低地址中

比如:0x12345678,在大/小端模式的存储位置如下:

| 内存地址 | 大端模式 | 小端模式 |

|---|---|---|

| addr+3 | 0x78 | 0x12 |

| addr+2 | 0x56 | 0x34 |

| addr+1 | 0x34 | 0x56 |

| addr | 0x12 | 0x78 |

5.4.2 位操作

5.4.2.1 移位

1 int a = 0x6; // 二进制是0b0110

2 int b = a<<1;

3 int c = a>>1;

第2行,对a左移一位,从0b0110->0b1100,即b=0xC

第3行,对a右移一位,从0b0110->0b0011,即b=0x3

5.4.2.2 取反

1 int a = 0x6; // 二进制是0b0110

2 int b = ~a;

第2行,对a按位取反,从0b0110->0b1001,即b=0x9

5.4.2.3 位与

只有对应的两个二进位都为1时,结果位才为1

1 int a = 0x6; // 二进制是0b0110

2 int b = 0x7; // 二进制是0b0111

3

4 int c = a&b;

第4行,a&b,二进制是0b0110,即c=0x6

5.4.2.4 位或

只要对应的二个二进位有一个为1时,结果位就为1

1 int a = 0x6; // 二进制是0b0110

2 int b = 0x7; // 二进制是0b0111

3

4 int c = a|b;

第4行,a|b,二进制是0b0111,即c=0x7

5.4.2.5 置位

1 int a = 0x6; // 二进制是0b0110

2

3 int a |= (1<<3);

第3行,将变量a的bit3置1。1<<3 = 0b1000,然后0b1000|0b0110=0b1110,即a=0xe

5.4.2.6 清位

1 int a = 0x6; // 二进制是0b0110

2

3 int a &= ~(1<<2);

第3行,将变量a的bit2清位。~(1<<2) = 0b1011,然后0b1011&0b0110=0b0010,即a=0x2

5.5 汇编程序调用C程序

在C程序和ARM汇编程序之间相互调用时必须遵守ATPCS规则,ATPCS规定了一些函数间调用的基本规则。

参考资料:

- 文件原名ATPCS.pdf

- 文档全名The ARM-THUMB Procedure Call Standard

- 文档所在目录: 资料光盘 00_UserManual\参考资料\Arm架构参考资料\ ATPCS(ATM-Thumb指令调用标准).pdf

- 参考章节: 所有

5.5.1 ATPCS规则

ATPCS即ARM-THUMB procedure call standard(ARM-Thumb过程调用标准)的简称,是基于ARM指令集和THUMB指令集过程调用的规范,规定了调用函数如何传递参数,被调用函数如何获取参数,以何种方式传递函数返回值。

寄存器R0~R15在ATPCS规则的使用:

- 在函数中,通过寄存器R0~R3来传递参数,被调用的函数在返回前无需恢复寄存器R0~R3的内容

- 在函数中,通过寄存器R4~R11来保存局部变量

- 寄存器R12用作函数间scratch寄存器

- 寄存器R13用作栈指针,记作SP,在函数中寄存器R13不能用做其他用途,寄存器SP在进入函数时的值和退出函数时的值必须相等

- 寄存器R14用作链接寄存器,记作LR,它用于保存函数的返回地址,如果在函数中保存了返回地址,则R14可用作其它的用途

- 寄存器R15是程序计数器,记作PC,它不能用作其他用途

5.5.2 汇编程序如何向C程序的函数传递参数

- 当参数小于等下4个时,使用寄存器R0~R3来进行参数传递

- 当参数大于4个时,前四个参数按照上面方法传递,剩余参数传送到栈中,入栈的顺序与参数顺序相反,即最后一个参数先入栈

5.5.3 C程序如何返回结果给汇编程序

- 结果为一个32位的整数时,通过寄存器R0返回

- 结果为一个64位整数时,通过R0和R1返回,依此类推.

- 结果为一个浮点数时,通过浮点运算部件的寄存器f0,d0或s0返回

- 结果为一个复合的浮点数时,通过寄存器f0-fN或者d0~dN返回

- 对于位数更多的结果,通过调用内存来传递

5.5.4 C函数为何要用栈

总的来说,栈的作用就是:保存现场/上下文,传递参数

- 保存现场/上下文

保存现场,也叫保存上下文

现场,相当于案发现场,总有一些现场的情况,要记录下来的,否则被别人破坏掉之后,你就无法恢 复现场了。而此处说的现场,就是指CPU运行的时候,用到了一些寄存器,比如R0~R3,LR等等,对于这些寄存器的值,如果你不保存而直接跳转到函数中去执行,那么很可能会被破坏了,因为函数执行需要用到这些寄存器。

因此在函数调用之前,应该将这些寄存器等现场,暂时保持起来,等调用函数执行完毕返回后,再恢复现场,这样CPU就可以正确的继续执行了。

保存寄存器的值,一般用的是push指令,将对应的某些寄存器的值,一个个放到栈中,即所谓的入栈。

然后待被调用的子函数执行完毕的时候,再调用pop,把栈中的一个个的值,赋值给对应的入栈的寄存器,即所谓的出栈。

- 传递参数

当函数被调用并且参数大于4个时,(不包括第4个参数)第4个参数后面的参数就保存在栈中。

5.6 C语言中读写寄存器

每一个寄存器都有一个地址,只要找到寄存器地址,通过指针指向寄存器地址单元,通过读写指针值,就可以获得寄存器值。

首先,定义一个指针,指针类型根据寄存器大小决定,同时需要加上volatile关键字让编译器不要优化此指针,比如,CCM_CCGR1寄存器值是32位,此处定义为unsigned int *指针类型,寄存器地址为0x20C406C

volatile unsigned int *CCM_CCGR1 = (volatile unsigned int *)(0x20C406C);

然后,对寄存器进行读写操作

val = *CCM_CCGR1; // 读寄存器

*CCM_CCGR1 |= (3<<30); // 写寄存器,将CCM_CCGR1寄存器的[31:30]位置1

5.7 start.S解析

2 .text

3 .global _start

4 _start:

-

第2行,.text表示代码段,汇编系统预定义段名,说明下面的汇编是代码段

-

第3行,.global表示_start是一个全局符号

-

第4行,标签_ start,汇编程序的默认入口是 _ start,也可以在链接脚本中使用ENTRY来指明其它的入口点,类似C语言main()函数,_ start是整个程序的入口,即程序执行的第一条指令

@ 相当于一个函数,_start是函数名,下面汇编指令是函数内容

4 _start:

5

6 //设置栈

7 ldr sp,=0x80200000

8

9 bl clean_bss

10

11 bl main

12

13 halt:

14 b halt

- 第7行,将0x80200000赋值给寄存器sp,即设置栈地址,因为C语言函数调用时,保存现场/上下文和传递参数需要用到栈

- 第9行,跳转到标签clean_bss,相当于调用clean_bss函数,并将bl main指令地址存储到寄存器lr中

- 第11行,进入C语言的main()函数,并将b halt指令地址存储到寄存器lr中

- 第13行,标签halt

- 第14行,只跳转到标签halt,循环执行b halt指令执行

@ 相当于一个函数,clean_bss是函数名,下面汇编指令是函数内容

16 clean_bss:

17 /* 清除BSS段 */

18 ldr r1, =__bss_start

19 ldr r2, =__bss_end

20 mov r3, #0

21 clean: @ 下面汇编指令相当于循环体,直到R1与R2相等

22 str r3, [r1]

23 add r1, r1, #4

24 cmp r1, r2

25 bne clean

26

27 mov pc, lr @ 函数执行完毕,返回

- 第16行,标签clean_bss,下面汇编代码是清除BSS段,将BSS段都设置成0的作用

- 第18行,将链接脚本定义的bss起始地址赋值给寄存器r1

- 第19行,将链接脚本定义的bss结束地址赋值给寄存器r2

- 第20行,将0赋值给寄存器r3,即r3=0

- 第21行,标签clean

- 第22行,将寄存器r3的值存储到寄存器r1的值对应地址中

- 第23行,将寄存器r1的值加上4,赋值给寄存器r1,即r1 = r1+4

- 第24行,比较寄存器r1的值与寄存器r2的值

- 第25行,如果寄存器r1的值与寄存器r2的值不相等,跳转到标签clean

- 第26行,如果寄存器r1的值与寄存器r2的值相等,就执行此行,返回到 bl main 处,继续执行

5.8 根据led.dis分析代码的整体运行流程

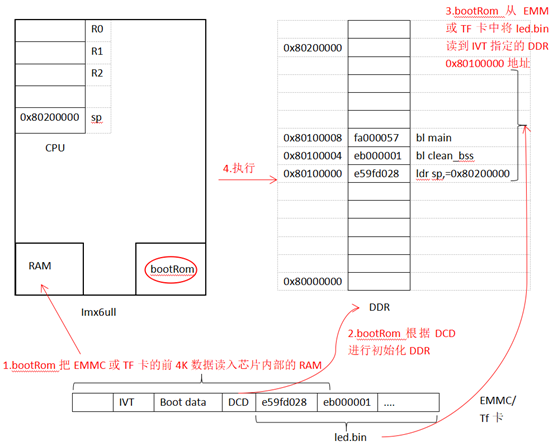

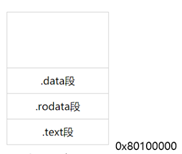

在分析led.dis文件前,我们再把imx6ull芯片如何将led.bin文件复制到内存DDR中过程,简单整体过一篇。

如下图,imx6ull芯片一上电后,会先执行bootRom程序,此程序是芯片出厂时已经固定的程序,除了芯片原厂,咱们是无法修改的。

bootRom有什么作用?下面一一讲解。

-

bootRom会把EMMC或TF卡的前4K数据读入到芯片内部RAM运行

-

bootRom根据DCD进行初始化DDR。

-

bootRom根据IVT,从EMMC或TF卡中将led.bin读到DDR的0x80100000地址

-

跳转到DDR的0x80100000地址执行

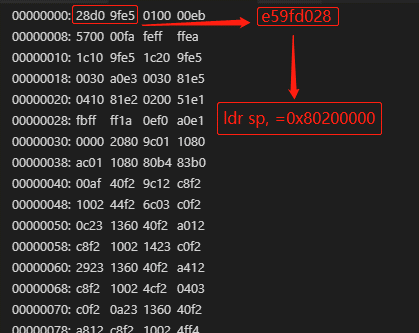

目前led.bin程序已经复制到内存中,CPU开始从内存0x80100000地址开始执行机器码,每一条机器码是32位/4字节,此处的机器码就是led.bin中的机器码,那我们能不能打开led.bin文件,看到里面的机器码?答案是可以的。如下图:

前面介绍过大/小端模式,你是否记得?如果忘记了,可以回头看一下。 此处可以看到机器码e59fd028(指令:ldr sp,=0x80200000)的存储形式:

| 地址 | 机器码 |

|---|---|

| 00000000 | 28 |

| 00000001 | d0 |

| 00000002 | 9f |

| 00000003 | e5 |

没错,imx6ull的存储方式是小端模式,换一句话说,ARM存储方式一般都是小端模式。 但是bin文件的机器码不方便阅读,所以我们一般会通过objdump进行反汇编,得到人类容易读的led.dis文件。 如下图:

下面我们就来分析一下led.dis文件,但是在阅读此小节前,尽量把前一小节《1.7 start.S解析》完全理解懂,不然阅读此小节,有点云里雾里。

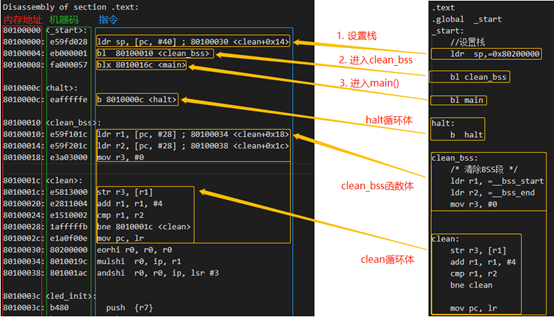

1) CPU执行的第一条机器码就是内存地址0x80100000存储的e59fd028机器码,对应的指令是ldr sp, [pc, #40],相当于Start.S文件的ldr sp,=0x80200000指令,寄存器SP的值等于0x80200000

80100000: e59fd028 ldr sp, [pc, #40] ; 80100030 <clean+0x14>

- 每执行完一条机器码,会自动执行下一条内存地址0x80100004存储的eb000001机器码,对应的指令是bl 80100010,相当于Start.S文件的bl clean_bss指令。

80100004: eb000001 bl 80100010 <clean_bss>

....

80100010 <clean_bss>:

80100010: e59f101c ldr r1, [pc, #28] ; 80100034 <clean+0x18>

80100014: e59f201c ldr r2, [pc, #28] ; 80100038 <clean+0x1c>

-

跳转到内存地址0x80100010,执行e59f101c机器码,对应的指令是ldr r1, [pc, #28],相当于Start.S文件的ldr r1, =__bss_start指令。

-

此处clean_bss相当于一个函数体,CPU会自动让内存地址加4,向下执行机器码,直到执行mov pc, lr指令后,才返回内存地址0x80100008处执行fa000057机器码,对应的指令是blx 8010016c,相当于Start.S文件的bl main指令。

到此,CPU跳转到C语言的main()函数,继续执行。

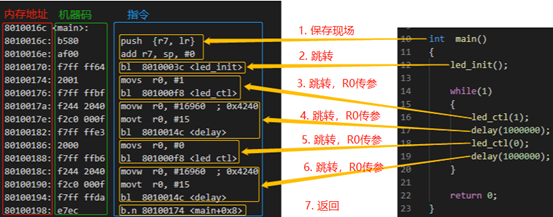

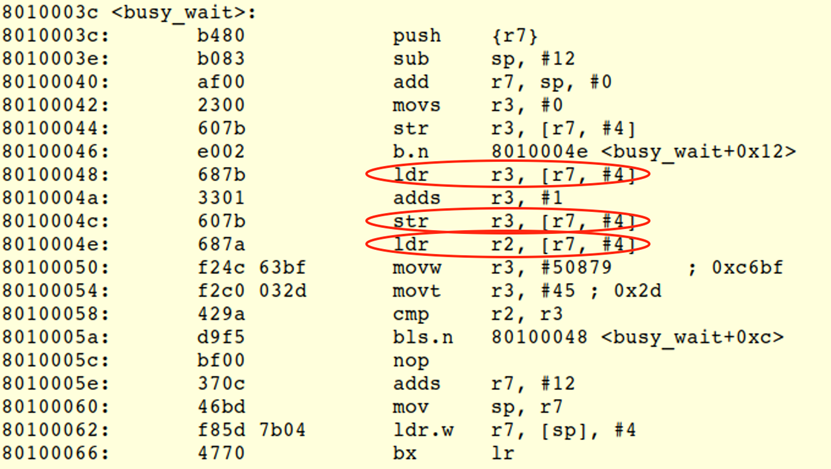

为了让大家深入理解C语言函数的调用执行过程中,汇编指令如何执行,此处简单分析main()函数

如上图所示

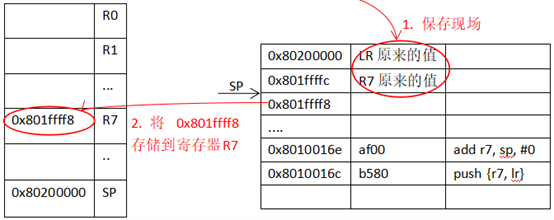

1.进入main()函数后,先将寄存器R7、LR入栈,保存现场/上下文,方便main()函数执行完毕后返回,并且将当前栈指向的内存地址赋值给寄存器R7,如图

2. 调用led_init()函数,因为没有参数传递,所以直接调用BL指令进行跳转,即bl 8010003c指令

3. 调用led_ctl(1)函数,此处只有一个参数,通过寄存器R0进行传递,即movs r0, #1指令,然后通过BL指令进行跳转,即bl 801000f8指令,关于参数传递问题,可以参考前面《5.5 汇编程序调用C程序》。

4. 调用delay(1000000)函数,此处只有一个参数,通过寄存器R0进行传递,然后通过BL指令进行跳转

5. 调用led_ctl(0)函数,此处只有一个参数,通过寄存器R0进行传递,然后通过BL指令进行跳转

6. 调用delay(1000000)函数,此处只有一个参数,通过寄存器R0进行传递,然后通过BL指令进行跳转

7. while(1)循环体到此已经结束,但是需要循环执行循环体的内容,通过B指令进行跳转到循环体开头,即b.n 80100174指令,执行内存地址0x80100174处的指令,也就是led_ctl(1)函数对应的汇编指令movs r0, #1

到此,进入并执行main()函数对应的汇编指令分析已经结束,如果读者有兴趣可以分析一下,led_init()、led_ctl()与delay()函数的汇编指令。

第六章:Makefile与GCC

6. Makefile与GCC

6.1 交叉编译器

6.1.1 什么是交叉编译

简单地说,我们在PC机上编译程序时,这些程序是在PC机上运行的。我们想让一个程序在ARM板子上运行,怎么办?

ARM板性能越来越强,可以认为ARM板就相当于一台PC,当然可以在ARM板上安装开发工具,比如安装ARM版本的GCC,这样就可以在ARM板上编译程序,在ARM板上直接运行这个程序。

但是,有些ARM板性能弱,或者即使它的性能很强也强不过PC机,所以更多时候我们是在PC机上开发、编译程序,再把这个程序下载到ARM板上去运行。

这就引入一个问题:

1) 我们使用工具比如说gcc编译出的程序是给PC机用的,这程序里的指令是X86指令。

2)那么能否使用同一套工具给ARM板编译程序?

显示不行,因为X86的指令肯定不能在ARM板子上运行。所以我们需要使用另一套工具:交叉编译工具链。

为何叫“交叉”?

首先,我们是在PC机上使用这套工具链来编译程序;

然后再把程序下载到ARM板运行;

如果程序不对,需要回到PC机修改程序、编译程序,再把程序下载到ARM板上运行、验证。如此重复。

在这个过程中,我们一会在PC上写程序、编译程序,一会在ARM板上运行、验证,中间来来回回不断重复,所以称之为“交叉”。对于所用的工具链,它是在PC机上给ARM板编译程序,称之为“交叉工具链”。

有很多种交叉工具链,举例如下:

1) Ubuntu平台:交叉工具链有arm-linux-gcc编译器

2) Windows 平台:利用ADS(ARM开发环境),使用armcc编译器。

3) Windows平台:利用cygwin环境,运行arm-elf-gcc编译器。

6.1.2 为什么需要使用交叉编译

1) 因为有些目的平台上不允许或不能够安装所需要的编译器,而我们又需要这个编译器的某些功能;

2) 因为有些目的平台上的资源贫乏,无法运行我们所需要编译器;

3) 因为目的平台还没有建立,连操作系统都没有,根本谈不上运行什么编译器。

6.1.3 验证实例

下面这个例子,我们准备源文件main.c,然后我们采用gcc编译后可执行程序放在目标板上运行看看是否能运行起来,如下:

main.c

01 #include <stdio.h>

02

03 int main()

04 {

05 printf("100ask\n");

06 return 0;

07 }

在虚拟机编译运行:

$ gcc main.c –o 100ask

$ ./100ask

100ask

$

在上面的运行结果,没有任问题,然后我们将这个可执行程序放到目标板上,如下:

$ chmod 777 100ask

$ ./100ask

./100ask: line 1: syntax error: unexpected “(”

$

报错无法运行。说明为X86平台制作的可执行文件,不能在其他架构平台上运行。交叉编译就是为了解决这个问题。

为了方便实验,我们在Ubuntu中使用gcc来做实验,如果想使用交叉编译,参考章节《第二章1.2 安装SDK、设置工具链》,安装好工具链,设置好环境变量后,将所有的gcc替换为arm-linux- gcc就可以完成交叉编译。

其中:

gcc是在x86架构指令用的。

arm-linux- gcc是RSIC(精简指令集)ARM架构上面使用。

他们会把源程序编译出不同的汇编指令然后生成不同平台的可执行文件。

6.2 gcc编译器1_gcc常用选项__gcc编译过程详解

6.2.1 gcc编译过程详解

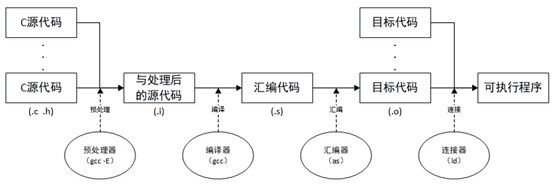

一个C/C++文件要经过预处理(preprocessing)、编译(compilation)、汇编(assembly)和连接(linking)等4步才能生成可执行文件,编译流程图如下。

6.1.2.1 预处理:

C/C++源文件中,以“#”开头的命令被称为预处理命令,如包含命令“#include”、宏定义命令“#define”、条件编译命令“#if”、“#ifdef”等。预处理就是将要包含(include)的文件插入原文件中、将宏定义展开、根据条件编译命令选择要使用的代码,最后将这些东西输出到一个“.i”文件中等待进一步处理。

6.1.2.2 编译:

对预处理后的源码进行词法和语法分析,生成目标系统的汇编代码文件,后缀名为“.s”。

6.1.2.3 汇编:

对汇编代码进行优化,生成目标代码文件,后缀名为“.o”。

6.1.2.4 链接:

解析目标代码中的外部引用,将多个目标代码文件连接为一个可执行文件。

编译器利用这4个步骤中的一个或多个来处理输入文件,源文件的后缀名表示源文件所用的语言,后缀名控制着编译器的缺省动作

| 后缀名 | 语言种类 | 后期操作 |

|---|---|---|

| .c | C源程序 | 预处理、编译、汇编 |

| .C | C++源程序 | 预处理、编译、汇编 |

| .cc | C++源程序 | 预处理、编译、汇编 |

| .cxx | C++源程序 | 预处理、编译、汇编 |

| .m | Objective-C源程序 | 预处理、编译、汇编 |

| .i | 预处理后的C文件 | 编译、汇编 |

| .ii | 预处理后的C++文件 | 编译、汇编 |

| .s | 汇编语言源程序 | 汇编 |

| .S | 汇编语言源程序 | 预处理、汇编 |

| .h | 预处理器文件 | 通常不出现在命令行上 |

其他后缀名的文件被传递给连接器(linker),通常包括:

.o:目标文件(Object file,OBJ文件)

.a:归档库文件(Archive file)

在编译过程中,除非使用了“-c”,“-S”或“-E”选项(或者编译错误阻止了完整的过程),否则最后的步骤总是连接。在连接阶段中,所有对应于源程序的.o文件,“-l”选项指定的库文件,无法识别的文件名(包括指定的“.o”目标文件和“.a”库文件)按命令行中的顺序传递给连接器。

6.2.2 gcc命令

gcc命令格式是:

gcc [选项] 文件列表

gcc命令用于实现c程序编译的全过程。文件列表参数指定了gcc的输入文件,选项用于定制gcc的行为。gcc根据选项的规则将输入文件编译生成适当的输出文件。

gcc的选项非常多,常用的选项,它们大致可以分为以下几类 。并且使用一个例子来描述这些选项,创建一个mian.c源文件,代码为如下:

main.c:

01 #include <stdio.h>

02

03 #define HUNDRED 100

04

05 int main()

06 {

07 printf("%d ask\n",HUNDRED);

08 return 0;

09 }

注明: 代码目录在裸机Git仓库 NoosProgramProject/ (6_Makefile与GCC/001_gcc_01001_gcc_01)文件夹下。

6.2.2.1 过程控制选项

过程控制选项用于控制gcc的编译过程。无过程控制选项时,gcc将默认执行全部编译过程,产生可执行代码。常用的过程控制选项有:

(1)预处理选项(-E)

C/C++源文件中,以“#”开头的命令被称为预处理命令,如包含命令“#include”、宏定义命令“#define”、条件编译命令“#if”、“#ifdef”等。预处理就是将要包含(include)的文件插入原文件中、将宏定义展开、根据条件编译命令选择要使用的代码,最后将这些东西输出到一个“.i”文件中等待进一步处理。使用例子如下:

$ gcc -E main.c -o main.i

运行结果,生成main.i,main.i的内容(由于头文件展开内容过多,我将截取部分关键代码):

extern int ftrylockfile (FILE *__stream) __attribute__ ((__nothrow__ , __leaf__)) ;

extern void funlockfile (FILE *__stream) __attribute__ ((__nothrow__ , __leaf__));

# 942 "/usr/include/stdio.h" 3 4

# 2 "main.c" 2

# 5 "main.c"

int main()

{

printf("%d ask\n",100);

return 0;

}

你会发现头文件被展开和printf函数中调用HUNDRED这个宏被展开。

(2)编译选项(-S)

编译就是把C/C++代码(比如上述的“.i”文件)“翻译”成汇编代码。使用例子如下:

$ gcc -S main.c -o main.s

运行结果,生成main.s,main.s的内容:

1 .file "main.c"

2 .text

3 .section .rodata

4 .LC0:

5 .string "%d ask\n"

6 .text

7 .globl main

8 .type main, @function

9 main:

10 .LFB0:

11 .cfi_startproc

12 pushq %rbp

13 .cfi_def_cfa_offset 16

14 .cfi_offset 6, -16

15 movq %rsp, %rbp

16 .cfi_def_cfa_register 6

17 movl $100, %esi

18 leaq .LC0(%rip), %rdi

19 movl $0, %eax

20 call printf@PLT

21 movl $0, %eax

22 popq %rbp

23 .cfi_def_cfa 7, 8

24 ret

25 .cfi_endproc

26 .LFE0:

27 .size main, .-main

28 .ident "GCC: (Ubuntu 7.5.0-3ubuntu1~18.04) 7.5.0"

29 .section .note.GNU-stack,"",@progbits

(3)汇编选项(-c)

汇编就是将上述的“.s”文件汇编代码翻译成符合一定格式的机器代码,在Linux系统上一般表现为ELF目标文件(OBJ文件)

$ gcc -c main.c -o main.o

运行结果,生成main.o(将源文件转为一定格式的机器代码)。

6.2.2.2 输出选项

输出选项用于指定gcc的输出特性等,常用的选项有:

(1)输出目标选项(-o filename)

-o选项指定生成文件的文件名为filename。使用例子如下

$ gcc main.c -o main

运行结果,生成可执行程序main,如下:

$ ls

main.c main

$ ./main

$ 100 ask

其中,如果无此选项时使用默认的文件名,各编译阶段有各自的默认文件名,可执行文件的默认名为a.out。使用例子如下:

$ gcc main.c

运行结果,生成可执行文件a.out,如下:

$ ls

a.out main.c

$ ./a.out

$ 100 ask

(2)输出所有警告选项(-Wall)

显示所有的警告信息,而不是只显示默认类型的警告。建议使用。我们见上面的main.c稍微修改一下,b此节代码目录在裸机Git仓库 NoosProgramProject/(6_Makefile与GCC/001_gcc_02)文件夹下,如下:

main.c:

01 #include <stdio.h>

02

03 #define HUNDRED 100

04

05 int main()

06 {

07 int a = 0;

08 printf("%d ask\n",HUNDRED);

09 return 0;

10 }

编译不添加-Wall选项编译,没有任何警告信息,编译结果如下:

$ gcc main.c -o main.c

编译添加-Wall选项编译,现实所有警告信息,编译结果如下:

$ gcc main.c -Wall -o main.c

main.c: In function ‘main’:

main.c:7:6: warning: unused variable ‘a’ [-Wunused-variable]

int a=0;

^

6.2.2.3 头文件选项

头文件选项(-Idirname)

将dirname目录加入到头文件搜索目录列表中。当gcc在默认的路径中没有找到头文件时,就到本选项指定的目录中去找。在上面的例子中创建一个目录,然后创建一个头文件test.h。然后main.c里面增加#include“test.h”,代码目录在裸机Git仓库 NoosProgramProject/(6_Makefile与GCC/001_gcc_03) 文件夹下,使用例子如下:

$ tree

.

├── inc

│ └── test.h

└── main.c

1 directory, 2 files

$

test.h:

01 #ifndef __TEST_H

02 #define __TEST_H

03 /*

04 code

05 */

06 #endif

运行结果,这样就可以引用指定文件下的目录的头文件,如下:

$ gcc main.c -I inc -o main

如果不添加头文件选项,编译运行结果,如下:

$ gcc main.c -o main

main.c:2:18: fatal error: test.h: No such file or directory

compilation terminated.

会产生错误提示,无法找到test.h头文件。

6.2.2.3 链接库选项

(详细使用方法查看下一节:gcc编译器2_深入讲解链接过程)

1) 添加库文件搜索目录(-Ldirname)

将dirname目录加入到库文件的搜索目录列表中。

2) 加载库名选项(-lname)

加载名为libname.a或libname.so的函数库。例如:-lm表示链接名为libm.so的函数库。

3) 静态库选项(-static)

使用静态库。注意:在命令行中,静态库夹在的库必须位于调用该库的目标文件之后。

6.2.2.4 代码优化选项

gcc提供几种不同级别的代码优化方案,分别是0,1,2,3和s级,用-Olevel选项表示。默认0级,即不进行优化。典型的优化选项:

(1)-O :基本优化,使代码执行的更快。

(2)-O2:胜读优化,产生尽可能小和快的代码。如无特殊要求,不建议使用O2以上的优化。

(3)-Os:生成最小的可执行文件,适合用于嵌入式软件。

6.2.2.5 调试选项

代码目录在**git仓库(6_Makefile与GCC/001_gcc_02)**文件夹下

gcc支持数种调试选项:

-g 产生能被GDB调试器使用的调试信息。

调试例子如下,首先需要编译,操作步骤如下:

$ gcc main.c -g -o main

GDB调试示例:

(1)run命令

调试运行,使用run命令开始执行被调试的程序,run命令的格式:

run [运行参数]

$ gdb -q main <---进入调试程序

Reading symbols from output...done.

(gdb) run <---开始执行程序

Starting program: /home/100ask/makefile/

100 ask

[Inferior 1 (process 7425) exited normally]

(gdb)

(2)list命令

列出源代码,使用list命令来查看源程序以及行号信息,list命令的格式:

list [行号]

(gdb) list 1 <---列出地一行附近的源码,每次10行

#include <stdio.h>

#define HUNDRED 100

int main()

{

int a = 100;

printf("%d ask\n",HUNDRED);

return 0;

(gdb) <Enter> <---按Enter键,列出下10行源码

}

(gdb)

(3)设置断点

1)break命令,设置断点命令,break命令的格式: break <行号> | <函数名>

(gdb) break 7

Breakpoint 1 at 0x40052e: file main.c, line 7.

(gdb)

2)info break命令,查 看断点命令:

(gdb) info break

Num Type Disp Enb Address What

1 breakpoint keep y 0x000000000040052e in main at main.c:7

(gdb)

3)delete breakpoint命令,删除断点命令, delete breakpoint命令的格式: delete breakpoint <断点号>

(gdb) delete breakpoint 1

(gdb) info break

No breakpoints or watchpoints.

(gdb)

(4)跟踪运行结果

1)print命令,显示变量的值,print命令的格式:print[/格式] <表达式>

2)display命令,设置自动现实命令,display命令的格式: display <表达式>

3)step和 next命令,单步执行命令,step和next命令的格式:step <行号> 或 next <行号>

4)continue命令,继续执行命令。

(gdb) break 7

Breakpoint 1 at 0x40052e: file main.c, line 7.

(gdb) break 9

Breakpoint 2 at 0x400535: file main.c, line 9.

(gdb) run

Starting program:/home/100ask/makefile/

Breakpoint 1, main () at main.c:7

7 int a = 100;

(gdb) continue

Continuing.

Breakpoint 2, main () at main.c:9

9 printf("%d ask\n",HUNDRED);

(gdb) print a

$1 = 100

(gdb)

6.2.3 编译错误警告

在写代码的时候,其实应该养成一个好的习惯就是任何的警告错误,我们都不要错过,

编译错误必然是要解决的,因为会导致生成目标文件。但是警告可能往往会被人忽略,但是有时候,编译警告会导致运行结果不是你想要的内容。接下来我们来简单分析一下gcc的编译警告如何处理,例子如下:

main.c

01 #include <stdio.h>

02 #include "hander.h"

03

04 int main()

05 {

06 float a = 0.0;

07 int b = a;

08 char c = 'a'

09

10 printf("100ask: \n",a);

11

12 return 0;

13 }

上面文件中有三处错误:

第2行:包含了一个不存在的头文件。

第8行:语句后面没有加分号。

第10行:书写格式错误,变量a没有对应的输出格式。

我们对上面的文件进行编译,还记得上面我们讲的编译警告选项吗?我们在编译的时候加上它(-Wall),如下:

$ gcc main.c -Wall -o output

main.c: In function ‘main’:

main.c:2:20: fatal error: hander.h: No such file or directory

compilation terminated.

错误警告信息分析:在展开第二行的hander.h头文件的时候,产生编译错误,没有hander.h文件或者目录。接着我们把hander.h头文件去掉,在编译一次:

$ gcc -Wall main.c -o output

main.c: In function ‘main’:

main.c:10:2: error: expected ‘,’ or ‘;’ before ‘printf’

printf("100ask: \n",a);

^

main.c:8:7: warning: unused variable ‘c’ [-Wunused-variable]

char c = 'a'

^

main.c:7:6: warning: unused variable ‘b’ [-Wunused-variable]

int b = a;

^

错误警告信息分析:有一个错误和两个警告。一个错误是指第10行prntf之前缺少分号。两个警告是指第7行和第8行的变量没有使用。那么我继续解决错误信息和警告,将两个警告的变量删除和printf前添加分号,然后继续编译,如下:

$ gcc -Wall main.c -o output

main.c: In function ‘main’:

main.c:8:9: warning: too many arguments for format [-Wformat-extra-args]

printf("100ask: \n",a);

^

错误警告信息分析:还是有警告信息,该警告指的是printf中的格式参数太多,也就是没有添加变量a的输出格式,继续解决错误信息和警告,添加变量a的输出格式,然后继续编译,如下:

$ gcc -Wall main.c -o output

$ tree

.

├── main.c

└── output

最终编译成功,输出目标文件。

6.3 gcc编译器2_深入讲解链接过程

你会发现,可执行文件文件会比源代码大了。这是因为编译的最后一步链接会解析代码中的外部应用。然后将汇编生成的OBJ文件,系统库的OBJ文件,库文件链接起来。它们全部链接生成最后的可执行文件,从而使可执行文件比源代码大。我们用一个例子来说明上面描述,代码使用**(代码目录在裸机Git仓库 NoosProgramProject/(6_Makefile与GCC/001_gcc_01)文件夹下)**如下:

$ gcc main.c -c

$ gcc -o output main.o

$ gcc -o output_static main.o --static

$ ls -alh

drwxrwxr-x 2 tym tym 4.0K 2月 20 07:27 .

drwxrwxr-x 6 tym tym 4.0K 2月 20 07:25 ..

-rw-rw-r-- 1 tym tym 96 2月 20 07:25 main.c

-rw-rw-r-- 1 tym tym 1.5K 2月 20 07:26 main.o

-rwxrwxr-x 1 tym tym 8.5K 2月 20 07:27 output

-rwxrwxr-x 1 tym tym 892K 2月 20 07:27 output_static

从上面的例子可以看出output_static比output大很多。

6.3.1 动态链接库和静态链接库使用例程

静态库和动态库,是根据链接时期的不同来划分。

静态库:在链接阶段被链接的,所以生成的可执行文件就不受库的影响,即使库被删除,程序依然可以成功运行。链接静态库从某种意义上来说是一种复制粘贴,被链接后库就直接嵌入可执行程序中了,这样系统空间有很大的浪费,而且一旦发现系统中有bug,就必须一一把链接该库的程序找出来,然后重新编译,十分麻烦。静态库是不是一无是处了呢?不是的,如果代码在其他系统上运行,且没有相应的库时,解决办法就是使用静态库。而且由于动态库是在程序运行的时候被链接,因此动态库的运行速度比较慢。

动态库:是在程序执行的时候被链接的。程序执行完,库仍需保留在系统上,以供程序运行时调用。而动态库刚好弥补了这个缺陷,因为动态库是在程序运行时被链接的,所以磁盘上只需保留一份副本,一次节约了空间,如果发现bug或者是要升级,只要用新的库把原来的替换掉就可以了。

下面我们创建三个文件main.c,add.c,add.h,讲解静态库链接和动态库链接,如下:

main.c:

#include <stdio.h>

#include "add.h"

int main(int argc, char *argv[])

{

printf("%d\n",add(10, 10));

printf("%d\n",add(20, 20));

return 0;

}

add.c:

#include "add.h"

int add(int a, int b)

{

return a + b;

}

add.h:

#ifndef __ADD_H

#define __ADD_H

int add(int a, int b);

#endif

**注明:**代码目录在裸机Git仓库 NoosProgramProject/(6_Makefile与GCC/001_gcc_04)文件夹下。

6.3.1.1 静态库链接

静态库名字一般为“libxxx.a”。利用静态库编译生成的可执行文件比较大,因为整个函数库的所有数据都被整合进了可执行文件中。

优点:

1.不需要外部函数库支持。

2.加载速度快。

缺点:

1.静态库升级,程序需要重新编译。

2.多个程序调用相同库,静态库会重复调入内存,造成内存的浪费。

静态库的制作,如下:

$ gcc add.c -o add.o -c

$ ar -rc libadd.a add.o

静态库的使用,例子如下:

$ gcc main.c -o output -ladd -L.

运行结果:

$ ./output

20

40

6.3.1.2 动态库链接

动态库名字一般为“libxxx.so”,又称共享库。动态库在编译的时候没有被编译进可执行文件,所以可执行文件比较小。需要动态申请并调用相应的库才能运行。

**优点:**多个程序可以使用同一个动态库,节省内存。

**缺点:**加载速度慢。

动态库的制作,如下:

$ gcc -shared -fPIC lib.c -o libtest.so

$ sudo cp libtest.so /usr/lib/

动态库的使用,如下:

$ gcc main.c -L. -ltest -o output

运行结果:

$ ./output

20

40

6.4 Makefile的引入及规则

6.4.1 为什么需要Makefile?

在上一章节对GCC编译器描述,以及如何进行C源程序编译。在上一章节的例子中,我们都是在终端执行gcc命令来完成源文件的编译。感觉挺方便的,这是因为工程中的源文件只有一两个,在终端直接执行编译命令,确实快捷方便。但是现在一些项目工程中的源文件不计其数,其按类型、功能、模块分别放在若干个目录中,如果仍然使用在终端输入若干条命令,那显然不切实际,开发效率极低。程序员肯定不会被这些繁琐的事情,影响自己的开发进度。如果我们能够编写一个管理编译这些文件的工具,使用这个工具来描述这些源文件的编译,如何重新编译。为此“make”工具就此诞生。并且由Makefile负责管理整个编译流程,Makefile定义了一系列的规则来指定哪些文件需要先编译,哪些文件需要后编译,哪些文件需要重新编译,甚至于进行更复杂的功能操作,因为 Makefile就像一个Shell脚本一样,也可以执行操作系统的命令,极大的提高了软件开发的效率。

6.4.2 Makefile的引入

Makefile的引入是为了简化我们编译流程,提高我们的开发进度。下面我们用一个例子来说明Makefile如何简化我们的编译流程。我们创建一个工程内容分别main.c,sub.c,sub.h,add.c,add.h五个文件。sub.c负责计算两个数减法运算,add.c负责计算两个数加法运算,然后编译出可执行文件。其源文件内容如下:

main.c:

#include <stdio.h>

#include "add.h"

#include "sub.h"

int main()

{

printf("100 ask, add:%d\n", add(10, 10));

printf("100 ask, sub:%d\n", sub(20, 10));

return 0;

}

add.c:

#include "add.h"

int add(int a, int b)

{

return a + b;

}

add.h:

#ifndef __ADD_H

#define __ADD_H

int add(int a, int b);

#endif

sub.c:

#include "sub.h"

int sub(int a, int b)

{

return a - b;

}

sub.h:

#ifndef __SUB_H

#define __SUB_H

int sub(int a, int b);

#endif

代码目录在裸机Git仓库 NoosProgramProject/(6_Makefile与GCC/001_Makefile_01)文件夹下。

我们使用gcc对上面工程进行编译及生成可执行程序,在终端输入如下命令,如下:

$ gcc main.c sub.c add.c -o ouput

$ ls

add.c add.h main.c output sub.c sub.h

$ ./output

100 ask, add:20

100 ask, sub:10

上面的命令是通过gcc编译器对 main.c sub.c add.c这三个文件进行编译,及生成可执行程序output,并执行可执行文件产生结果。

从上面的例子看起来比较简单,一条命令完成三个源程序的编译并产生结果,这是因为目前只有三个源文件,如果有上千个源文件,或者存在依赖文件的修改,你执行上面那条命令,将会重新编译,你会发现一天的工作都是等待漫长的编译。这样消耗的时间是非常恐怖的。我们肯定想哪个文件被修改了,只编译这个被修改的文件即可。其它没有修改的文件就不需要再次重新编译了,为此我们改变我们的编译方法,使用命令如下:

$ gcc -c main.c

$ gcc -c sub.c

$ gcc -c add.c

$ gcc main.o sub.o add.o -o output

我们将上面一条命令变成了四条,分别编译成源文件的目标文件,最后再将所有的目标文件链接成可执行文件。虽然这个增加了命令,但是可以解决,当其中一个源文件的内容发生了变化,我们只需要修改单独重新生成对应的目标文件,然后重新链接成可知执行文件,不用全部重新编译。假如我们修改了add.c文件,只需要重新编译生成add.c的目标文件,然后再将所有的.o文件链接成可执行文件,如下:

$ gcc -c add.c

$ gcc main.o sub.o add.o -o output

这样的方式虽然可以节省时间,但是仍然存在几个问题,如下:

1)如果源文件的数目很多,那么我们需要花费大量的时间,敲命令执行。

2)如果源文件的数目很多,然后修改了很多文件,后面发现忘记修改了什么。

3)如果头文件的内容修改,替换,更换目录,所有依赖于这个头文件的源文件全部需要重新编译。

这些问题我们不可能一个一个去找和排查,所有引入Makefile,正可以解决上述问题。我们对上面的问题整理,编写Makefile,如下:

Makefile:

output: main.o add.o sub.o

gcc -o output main.o add.o sub.o

main.o: main.c

gcc -c main.c

add.o: add.c

gcc -c add.c

sub.o: sub.c

gcc -c sub.c

clean:

rm *.o output

Makefile编写好后只需要执行make命令,就可以自动帮助我们编译工程。注意,make命令必须要在Makefile的当前目录执行,如下:

$ ls

add.c add.h main.c Makefile sub.c sub.h

$ make

gcc -c main.c

gcc -c add.c

gcc -c sub.c

gcc -o output main.o add.o sub.o

$ ls

add.c add.h add.o main.c main.o Makefile output sub.c sub.h sub.o

通过make命令就可以生成相对应的目标文件.o和可执行文件。如果我们在此使用make命令编译,如下:

$ make

make: 'output' is up to date.

再次使用make编译器会返回,可执行程序为最新的结果,我们依旧修改一下add.c,然后在编译,如下:

$ make

gcc -c add.c

gcc -o output main.o add.o sub.o

会发现,它自动只重新编译生成我们修改源文件的目标文件.c和可执行文件。

通过上述例子,Makefile的引入,将我们上面的三个问题解决了,它可以帮助我们快速的编译,只更新修改过的文件,这样在一个很庞大的工程中,只有第一次编译时间比较长,第二次开始大大缩短编译时间,节省了我们的开发周期。不过上面的Makefile仍然有问题,就是工程中的源文件不断增加,如果按照上面的写法,你会发现,Makefile会越来越臃肿。下面我们讲解如何解决这个臃肿的问题。

6.4.3 Makefile的规则

6.4.3.1 命名规则:

一般来说将Makefile命名为Makefile或makefile都可以,当很多源文件的名字是小些,所以一般使用Makefile。Makefile也可以为其他名字,比如makefile.linux,但你需用make的参数(-f or --file)制定对应的文件,示例如下:

make -f makefile.linux

6.4.3.2 基本语法规则:

目标(target):依赖(prerequisites)

[Tab]命令(command)

1)target:需要生成的目标文件

2)prerequisites:生成该target所依赖的一些文件

3)command:生成该目标需要执行的命令

三者的关系:target依赖于 prerequisites中的文件,其生成规则定义在command中。

举例,比如我们平时要编译一个文件:

$ gcc main.c -o main

换成Makefile的书写格式:

01 main:main.c

02 gcc main.c -o main

**注意:Makefile文件里的命令必须要使用Tab。**不能使用空格。

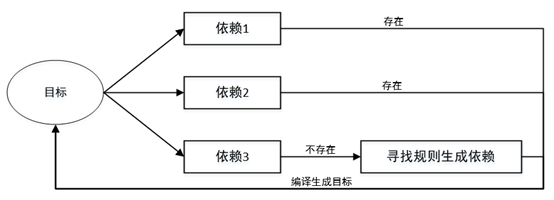

6.4.3.3 目标生成规则:

目标生成:

1)检查规则中的依赖文件是否存在。

2)若依赖文件不存在,则寻找是否有规则用来生成该依赖文件。

目标生成流程,如下:

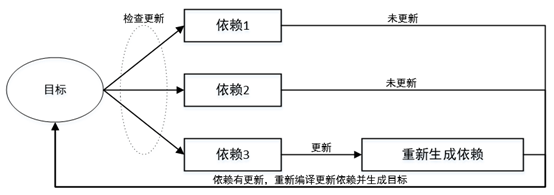

目标更新:

1)检查目标的所有依赖,任何一个依赖有更新时,就要重新生成目标。

2)目标文件比依赖文件更新时间晚,则需要更新。

目标更新流程,如下:

我们使用上面的例子,Makefile内容如下:

output: main.o add.o sub.o

gcc -o output main.o add.o sub.o

main.o: main.c

gcc -c main.c

add.o: add.c

gcc -c add.c

sub.o: sub.c

gcc -c sub.c

clean:

rm *.o output

编译执行:

$ make

gcc -c main.c

gcc -c add.c

gcc -c sub.c

gcc -o output main.o add.o sub.o

make命令会检测寻找目标的依赖是否存在,不存在,则会寻找生成依赖的命令。当我们修改某一个文件时,比如之修改add.c文件,然后重新make,如下:

$ make

gcc -c add.c

gcc -o output main.o add.o sub.o

会发现make命令,会检查更新。然后只编译更新的软件。

6.5 Makefile的语法

6.5.1 变量的定义及取值

Makefile也支持变量定义,变量的定义也让的我们的Makefile更加简化,可复用。

**变量的定义:**一般采用大写字母,赋值方式像C语言的赋值方式一样,如下:

DIR = ./100ask/

**变量取值:**使用括号将变量括起来再加美元符,如下:

FOO = $(DIR)

变量可让Makefile简化可复用,上面个的Makefile文件,内容如下:

output: main.o add.o sub.o

gcc -o output main.o add.o sub.o

main.o: main.c

gcc -c main.c

add.o: add.c

gcc -c add.c

sub.o: sub.c

gcc -c sub.c

clean:

rm *.o output

我们可以将其优化,如下:

#Makefile变量定义

OBJ = main.o add.o sub.o

output: $(OBJ)

gcc -o output $(OBJ)

main.o: main.c

gcc -c main.c

add.o: add.c

gcc -c add.c

sub.o: sub.c

gcc -c sub.c

clean:

rm $(OBJ) output

我们分析一下上面简化过的Makefile,第一行是注释,Makefile的注释采用‘#’,而且不支持像C语言中的多行注释。第二行我们定义了变量OBJ,并赋值字符串”main.o,add.o,sub.o“。其中第三,四,十三行,使用这个变量。这样用到用一个字符串的地方直接调用这个变量,无需重复写一大段字符串。

Makefile除了使用‘=’进行赋值,还有其他赋值方式,比如‘:=’和‘?=’,接下来我们来对比一下这几种的区别:

6.5.2.1 赋值符‘=’

我们使用一个例子来说明赋值符‘=’的用法。Makefile内容如下:

01 PARA = 100

02 CURPARA = $(PARA)

03 PARA = ask

04

05 print:

06 @echo $(CURPARA)

分析代码:第一行定义变量PARA,并赋值为“100”,第二行定义变量CURPARA,并赋值引用变量PARA,此时CURPARA的值和PARA的值是一样的,第三行,将变量PARA的变量修改为“ask”。第六行输出CURPARA的值,echo前面增加@符号,代表执行此条命令,不会在终端打印出来。

通过命令“make print”执行Makefile,如下:

$ make print

ask

从结果上看,变量CURPARA的值并不是“100”。其值为PARA最后一次赋值的值。说明,赋值符“=”,可以借助另外一个变量,可以将变量的真实值推到后面去定义。也就是变量的真实值取决于它所引用的变量的最后一次有效值。

其实可以理解为在C语言中,定义一个指针变量指向一个变量的地址。如下:

01 int a = 10;

02 int *b = &a;

03 a=20;

6.5.2.2 赋值符‘:=’

我们使用一个例子来说明赋值符‘:=’的用法。Makefile内容如下:

01 PARA = 100

02 CURPARA := $(PARA)

03 PARA = ask

04

05 print:

06 @echo $(CURPARA)

代码分析:我们见上面的Makefile的第二行的“=”替换成“:=”,重新编译,如下:

$ make print

100

$

从结果上看,变量CURPARA的值为“100”。“=”和“:=”的区别就在这里,“:=”只取第一次被赋值的值。

6.5.2.3 赋值符‘?=’

我们两个Makefile来说明赋值符‘?=’的用法。如下:

第一个Makefile:

PARA = 100

PARA ?= ask

print:

@echo $(PARA)

编译结果:

$ make print

100

$

第二个Makefile:

PARA ?= ask

print:

@echo $(PARA)

编译结果:

$ make print

ask

$

上面的例子说明,如果变量 PARA 前面没有被赋值,那么此变量就是“ask”,如果前面已经赋过值了,那么就使用前面赋的值。

6.5.2.4 赋值符‘+=’

Makefile 中的变量是字符串,有时候我们需要给前面已经定义好的变量添加一些字符串进去,此时就要使用到符号“+=”,比如如下:

01 OBJ = main.o add.o

02 OBJ += sub.o

这样的结果是OBJ的值为:”main.o,add.o,sub.o“。说明“+=”用作与变量的追加。

6.5.2 系统自带变量

系统自定义了一些变量,通常都是大写,比如CC,PWD,CLFAG等等,有些有默认值,有些没有,比如以下几种,如下:

1)CPPFLAGS:预处理器需要的选项,如:-l

2)CFLAGS:编译的时候使用的参数,-Wall -g -c

3)LDFLAGS:链接库使用的选项,-L -l

其中:默认值可以被修改,比如CC默认值是cc,但可以修改为gcc:CC=gcc

使用的例子,如下:

01 OBJ = main.o add.o sub.o

02 output: $(OBJ)

03 gcc -o output $(OBJ)

04 main.o: main.c

05 gcc -c main.c

06 add.o: add.c

07 gcc -c add.c

08 sub.o: sub.c

09 gcc -c sub.c

10

11 clean:

12 rm $(OBJ) output

使用系统自带变量,如下:

01 CC = gcc

02 OBJ = main.o add.o sub.o

03 output: $(OBJ)

04 $(CC) -o output $(OBJ)

05 main.o: main.c

06 $(CC) -c main.c

07 add.o: add.c

08 $(CC) -c add.c

09 sub.o: sub.c

10 $(CC) -c sub.c

11

12 clean:

13 rm $(OBJ) output

在上面例子中,系统变量CC不改变默认值,也同样可以编译,修改的目的是为了明确使用gcc编译。

6.5.3 自动变量

Makefile的语法提供一些自动变量,这些变量可以让我们更加快速的完成Makefile的编写,其中自动变量只能在规则中的命令使用,常用的自动变量如下:

1)$@:规则中的目标

2)$<:规则中的第一个依赖文件

3)$^:规则中的所有依赖文件

我们上面的例子继续完善,修改为采用自动变量的格式,如下:

01 CC = gcc

02 OBJ = main.o add.o sub.o

03 output: $(OBJ)

04 $(CC) -o $@ $^

05 main.o: main.c

06 $(CC) -c $<

07 add.o: add.c

08 $(CC) -c $<

09 sub.o: sub.c

10 $(CC) -c $<

11

12 clean:

13 rm $(OBJ) output

其中:第4行$^表示变量OBJ的值,即main.o add.o sub.o,第四,第六,第八行的$<分别表示main.c add.c sub.c。$@表示output。

6.5.4 模式规则

模式规则实在目标及依赖中使用%来匹配对应的文件,我们依旧使用上面的例子,采用模式规则格式,如下:

01 CC = gcc

02 OBJ = main.o add.o sub.o

03 output: $(OBJ)

04 $(CC) -o $@ $^

05 %.o: %.c

06 $(CC) -c $<

07

08 clean:

09 rm $(OBJ) output

其中:第五行%.o: %.表示如下。

1.main.o由main.c生成

2.add.o 由 add.c生成

3.sub.o 由 sub.c生成

6.5.5 伪目标

所谓伪目标就是这样一个目标,它不代表一个真正的文件名,在执行make时可以指定这个目标来执行其所在规则定义的命令,有时我们将一个伪目标成为标签。那么到底什么是伪目标呢?我们依旧通过上面的例子来说明伪目标是什么。

我们执行make命令,然后在执行在执行命令make clean,如下:

$make

gcc -c main.c

gcc -c add.c

gcc -c sub.c

gcc -o output main.o add.o sub.o

$make clean

rm *.o output

是不是发现没啥问题,接着我们做个手脚,在Makefile目录下创建一个clean的文件,然后依旧执行make和make clean,如下:

$touch clean

$make

gcc -c main.c

gcc -c add.c

gcc -c sub.c

gcc -o output main.o add.o sub.o

$make clean

make: 'clean' is up to date.

为什么clean下的命令没有被执行?这是因为Makefile中定义的只执行命令的目标与工作目录下的实际文件出现名字冲突。而Makefile中clean目标没有任何依赖文件,所以目标被认为是最新的而不去执行规则所定义的命令。所以rm命令不会被执行。伪目标就是为了解决这个问题,我们在clean前面增加.PHONY:clean,如下:

01 CC = gcc

02 OBJ = main.o add.o sub.o

03 output: $(OBJ)

04 $(CC) -o $@ $^

05 %.o: %.c

06 $(CC) -c $<

07

08 .PHONY:clean

09 clean:

10 rm $(OBJ) output

运行结果:

$make

gcc -c main.c

gcc -c add.c

gcc -c sub.c

gcc -o output main.o add.o sub.o

$make clean

rm *.o output

通过增加了伪目标之后,就是执行rm命令了。当一个目标被声明为伪目标后,make在执行规则时不会去试图去查找隐含规则来创建它。这样就提高了make的执行效率,也不用担心由于目标和文件名重名了。

伪目标的两大好处:

1.避免只执行命令的目标和工作目录下的实际文件出现名字冲突。

2.提高执行Makefile时的效率

6.5.6 Makefile函数

Makefile提供了大量的函数,其中我们经常使用的函数主要有两个(wildcard,patsubst)。注意,Makefile中所有的函数必须要有返回值。创建一个文件夹src,在里下面创建两个文件,100.c,ask.c。如下:

.

├── Makefile

└── src

├── 100.c

└── ask.c

**注明:**代码目录在裸机Git仓库 NoosProgramProject/(6_Makefile与GCC/001_Makefile_02)文件夹下。

6.5.6.1 wildcard函数

用于查找指定目录下指定类型的文件,函数参数:目录+文件类型,如下:

$(wildcard 指定文件类型)

其中,指定文件类型,如果不写路径,则默认为当前目录查找,例子如下:

01 SRC = $(wildcard ./src/*.c)

02

03 print:

04 @echo $(SRC)

执行命令make,结果如下:

$ make

./src/ask.c ./src/100.c

其中,这条规则表示:找到目录./src下所有后缀为.c的文件,并赋值给变量SRC。命令执行完,SRC变量的值:./src/ask.c ./src/100.c

6.5.6.2 patsubst函数

用于匹配替换。函数参数:原模式+目标模式+文件列表,如下:

$( patsubst 原模式, 目标模式, 文件列表)

其中,从文件列表中查找出符合原模式文件类型的文件,然后一一替换成目标模式。举例:将./src目录下的.c结尾的文件,替换成.o文件,并赋值给obj。如下:

SRC = $(wildcard ./src/*.c)

OBJ = $(patsubst %.c, %.o, $(SRC))

print:

@echo $(OBJ)

执行命令make,结果如下:

$ make

./src/ask.o ./src/100.o

其中,这条规则表示:把变量中所有后缀为.c的文件替换为.o。 命令执行完,OBJ变量的值:./src/ask.o ./src/100.o

6.6 Makefile实例

在上面的例子中,我们都是把头文件,源文件放在同一个文件里面,这样不好用于维护,所以我们将其分类,把它变得更加规范一下,把所有的头文件放在文件夹:inc,把所有的源文件放在文件夹:src。(**代码目录在裸机Git仓库 NoosProgramProject/(6_Makefile与GCC/001_Makefile_03)文件夹下)。**如下:

$ tree

.

├── inc

│ ├── add.h

│ └── sub.h

├── Makefile

└── src

├── add.c

├── main.c

└── sub.c

其中Makefile的内容如下:

01 SOURCE = $(wildcard ./src/*.c)

02 OBJECT = $(patsubst %.c, %.o, $(SOURCE))

03

04 INCLUEDS = -I ./inc

05

06 TARGET = 100ask

07 CC = gcc

08 CFLAGS = -Wall -g

09

10 $(TARGET): $(OBJECT)

11 @mkdir -p output/

12 $(CC) $^ $(CFLAGES) -o output/$(TARGET)

13

14 %.o: %.c

15 $(CC) $(INCLUEDS) $(CFLAGES) -c $< -o $@

16

17 .PHONY:clean

18 clean:

19 @rm -rf $(OBJECT) output/

分析:

行1:获取当前目录下src所有.c文件,并赋值给变量SOURCE。

行2:将./src目录下的.c结尾的文件,替换成.o文件,并赋值给变量OBJECT。

行4:通过-I选项指明头文件的目录,并赋值给变量INCLUDES。

行6:最终目标文件的名字100ask,赋值给TARGET。

行7:替换CC的默认之cc,改为gcc。

行8:将显示所有的警告信息选项和gdb调试选项赋值给变量CFLAGS。

行11:创建目录output,并且不再终端现实该条命令。

行12:编译生成可执行程序100ask,并将可执行程序生成到output目录

行15:将源文件生成对应的目标文件。

行17:伪目标,避免当前目录有同名的clean文件。

行19:用与执行命令make clean时执行的命令,删除编译过程生成的文件。

最后编译的结果,如下:

$ make

gcc -I ./inc -c src/main.c -o src/main.o

gcc -I ./inc -c src/add.c -o src/add.o

gcc -I ./inc -c src/sub.c -o src/sub.o

gcc src/main.o src/add.o src/sub.o -o output/100ask

$tree

.

├── inc

│ ├── add.h

│ └── sub.h

├── Makefile

├── output

│ └── 100ask

└── src

├── add.c

├── add.o

├── main.c

├── main.o

├── sub.c

└── sub.o

上面的Makefile文件算是比较完善了,不过项目开发中,代码需要不断的迭代,那么必须要有东西来记录它的变化,所以还需要对最终的可执行文件添加版本号,如下:

01 VERSION = 1.0.0

02 SOURCE = $(wildcard ./src/*.c)

03 OBJECT = $(patsubst %.c, %.o, $(SOURCE))

04

05 INCLUEDS = -I ./inc

06

07 TARGET = 100ask

08 CC = gcc

09 CFLAGS = -Wall -g

10

11 $(TARGET): $(OBJECT)

12 @mkdir -p output/

13 $(CC) $^ $(CFLAGES) -o output/$(TARGET)_$(VERSION)

14

15 %.o: %.c

16 $(CC) $(INCLUEDS) $(CFLAGES) -c $< -o $@

17

18 .PHONY:clean

19 clean:

20 @rm -rf $(OBJECT) output/

分析:

行1:将版本号赋值给变量VERSION。

行13:生成可执行文件的后缀添加版本号。

编译结果:

$ tree

.

├── inc

│ ├── add.h

│ └── sub.h

├── Makefile

├── output

│ └── 100ask_1.0.0

└── src

├── add.c

├── add.o

├── main.c

├── main.o

├── sub.c

└── sub.o

第七章:时钟体系

7. 时钟体系

时钟信号是数字时序电路的“脉搏”,电路每接收到一个周期的时钟信号,就做一个相应的动作。因此,在允许的范围内,时钟信号的快慢直接决定着电路性能的好坏。在片上系统(SOC)中,不同的模块通常需要工作在不同的时钟频率。为了满足这些需求,芯片将时钟源信号进行稳定、倍频、分频、分发以及屏蔽(gate)等操作,产生不同频率的时钟信号。这些时钟信号和它们的管理电路构成了芯片的时钟体系,驱动着各种各样的功能模块协同工作。

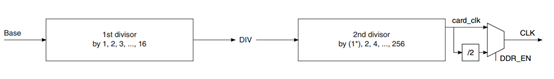

6.1 IMX6ULL时钟体系介绍

6.1.1 晶体振荡电路

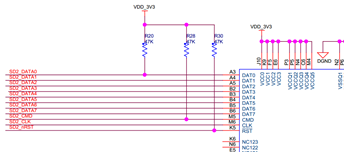

时钟信号不是凭空产生的,芯片首先需有一个频率较低的源时钟信号。imx6ull包含两个偏压放大器(biased amplifier),当外部连接合适的晶振和负载电容时,能够分别产生24MHZ和32KHZ的时钟信号。下面是开发板的时钟引脚连接原理图:

当imx6ull的时钟引脚XTALI和XTALO连上合适的晶振和电容时,模块XTALOSC24M会产生24MHZ的时钟信号。注意,输出频率到达24MHZ并不意味着模块XTALOSC24M已经稳定工作,仍然需要等待一段时间。一旦时钟信号稳定,可以通过设置寄存器来降低它的工作电流;但是注意,在关闭模块XTALOSC24M电源之前,相应的值应当被恢复,否则恢复供电时模块不能正常启动。

另外,imx6ull还有一个内置的24MHZ RC振荡器,它以RTC时钟(32KHZ)做基准产生时钟信号。尽管能源消耗显著低于模块XTALOSC24M,RC振荡器的精确度存在较大误差,实际应用中应当避免使用它。

当imx6ull的时钟引脚RTC_XTALI和RTC_XTALO连接32KHZ或32.768KHZ的晶振时,用模块RTC_XTAL产生32KHZ的RTC时钟信号。除此之外,imx6ull还包含一个内部的32KHZ振荡器,当时钟系统探测到RTC振荡器丢失时钟信号时,会自动切换到内部的32KHZ振荡器。但是由于该内部振荡器精度不如模块RTC_XTAL,不能作为替代品长时间使用。

RTC时钟信号主要用来记录时间,而XTALOSC24M的输出时钟信号为芯片的时钟体系提供基础的源时钟信号,是本篇讨论的重点。除此之外,芯片本身也可以直接接收时钟信号作为源时钟信号,这需要芯片外部提供一个稳定的时钟信号源。这种方式较不常用,本文不再进行描述。

6.1.2 锁相环电路

XTALOSC24M的时钟信号只有24MHZ,远远不能满足实际需求,在芯片中需要进行稳定和倍频操作,这主要是由锁相环电路完成的。

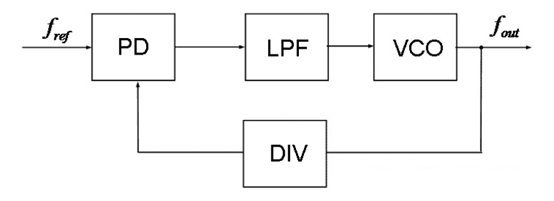

锁相环(PLL)由鉴相器PD、低通滤波器LPF和压控振荡器VCO组成。鉴相器(PD)用来鉴别两个输入时钟信号之间的相位差,并输出误差电压,经过低通滤波(LPF)后,形成压控振荡器(VCO)的控制。压控振荡器的输出经过分频(DIV)后反馈到鉴相器与基准信号进行比较,最终,VCO的输出就会稳定下来。下图是锁相环工作原理示意图:

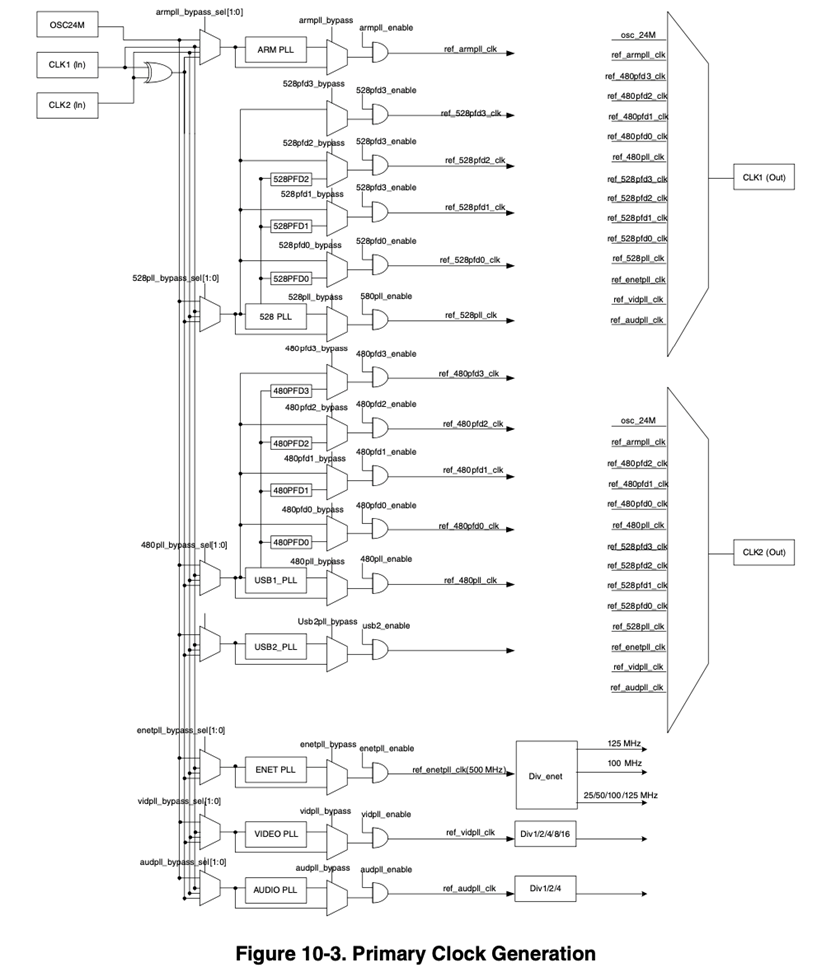

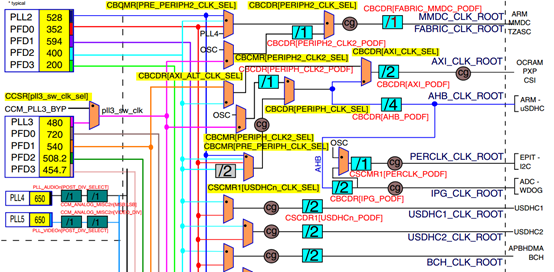

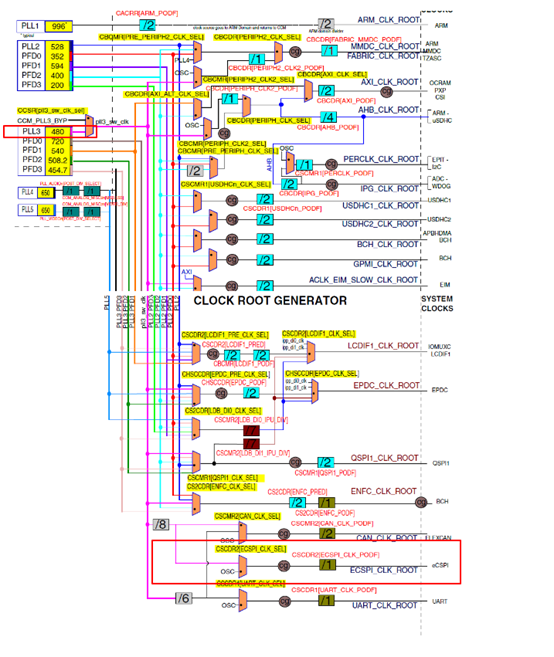

imx6ull包含7个锁相环电路,它们的输入时钟信号称为源时钟信号,可通过寄存器选择,通常为XTALOSC24M产生24MHZ时钟信号。它们的输出进过进一步选择和分频,形成不同的根时钟信号,分发到各个模块使用。这些锁相环电路及它们的分频器输出如下图所示:

下面分别介绍这些PLL的功能。

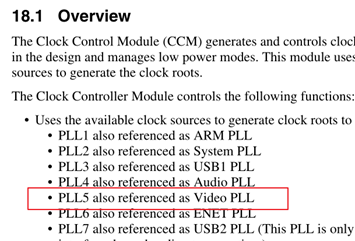

1. PLL1:

被称为ARM_PLL,用来驱动ARM核心工作。它能够倍频达到1.3GHZ,注意这个频率超过了芯片能够工作的最大频率1GHZ。

2. PLL2:

被称为SYS_PLL或者528_PLL。它的倍频参数固定在x22,在使用XTALOSC24M产生的24MHZ时钟作为参考时钟时,产生528MHZ的输出。除了这个主输出,SYS_PLL还包含四个分频器,主输出和分频器的输出可用来作为根时钟。SYS_PLL的这些输出时钟信号的频率并不需要是确定或者精确的值,可在运行时动态进行改变。通常,它们用来驱动芯片内部的系统总线,内部处理逻辑,DDR接口以及NAND/NOR等等。

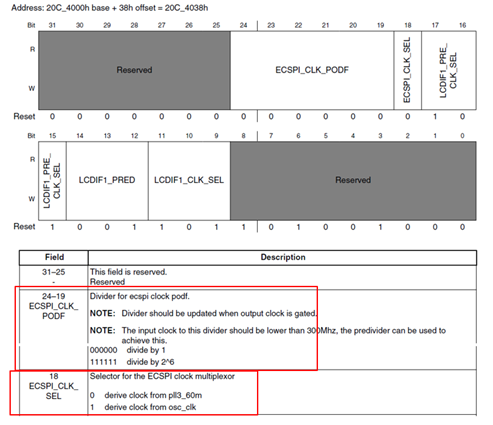

3. PLL3:

被称为USB1_PLL,用来驱动第一个USB物理层实体USBPHY1。它的倍频参数固定在x20,在使用24MHZ参考时钟时产生480MHZ的输出。除了主输出之外,USB1_PLL同样包含四个分频器,它们的输出用来作为需要固定频率的根时钟,比如UART和其它的串行接口,音频接口等。

4. PLL4:

被称为AUDIO_PLL,能够进行倍频和分频操作,产生低抖动、高精度标准音频时钟信号。AUIDIO_PLL的输出频率范围从650MHZ到1300MHZ,时钟的频率分辨率要好于1HZ。该输出时钟信号主要用来驱动串行音频接口或者作为外部音频解码器的参考时钟。另外,AUDIO_PLL的分频器,可对VCO的输出时钟信号进行/1、/2或/4分频。

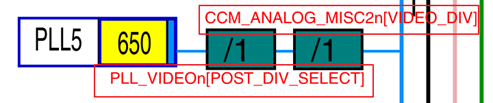

5. PLL5:

被称为VIDEO_PLL。它同样具有倍频和分频功能,能够产生低抖动、高精度标准视频时钟信号。VIDEO_PLL的输出频率范围从650MHZ到1300MHZ,时钟的频率分辨率要好于1HZ。该输出时钟主要作为显示和视频接口的时钟信号。另外,VIDEO_PLL的分频器,可对VCO的输出时钟信号进行/1、/2、/4或/8分频。

6. PLL6:

被称为ENET_PLL。它的倍频参数固定为x20+(5/6),在使用24MHZ参考时钟时产生500MHZ的输出。它主要用来生成:(1)50MHZ或25MHZ时钟,用于外部以太网接口;(2)125MHZ时钟,用于精简的千兆以太网接口;(3)100MHZ时钟,用于通用功能。

7. PLL7:

被称为USB2_PLL,专门用于驱动第二个USB物理层实体USBPHY2。它的倍频参数固定为x20,输出480MHZ的时钟信号。

上述锁相环电路都有自己专门的控制和状态寄存器,它们可独立配置为以下3个模式中的一种:

1) Bypass模式:PLL输入的参考时钟直接传递到输出,由BYPASS位控制;

2) 输出禁止模式:无论bypass时钟还是PLL生成的时钟均被禁止,无输出时钟信号,由ENABLE位控制;

3) 断电模式:PLL中大部分电路断电,无输出时钟信号,由POWERDOWN位控制。

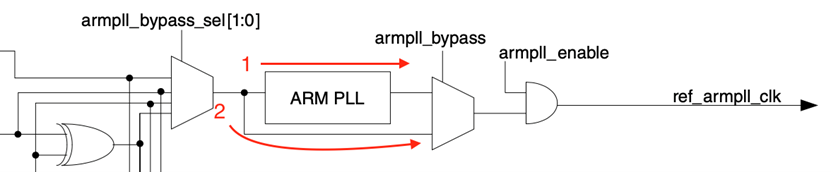

以ARM_PLL为例,单独截取出来说明,见下图。PLL正常工作时,时钟信号通过路径1传输作为信号ref_armpll_clk输出;处于Bypass模式时,源时钟信号不经过PLL放大,由路径2直接输出;处于输出禁止模式时,时钟信号在armpll_enable处被屏蔽,ref_armpll_clk无输出;处于断电模式时,ARM_PLL大部分电路断电,电路不工作,ref_armpll_clk无输出信号。

其中,两个锁相环电路SYS_PLL和USB1_PLL,分别带有四个分相器(PFD)对其产生的PLL输出信号进行分频(每个分相器可独立设置分频参数),用来产生额外的频率输出。由于分相器完全由数字器件组成且不包含反馈回路,我们只需要改变逻辑组合就能改变分频参数的值,不影响锁相环电路的锁定状态,因此分相器能够比锁相环更快的改变输出频率。除此之外,分相器的值还能在运行时改变,不需要在改变前后关闭和开启时钟的输出。

注意,对于那些包含分相器的锁相环电路,每个分相器有自己独立的时钟屏蔽控制位。当相连的锁相环电路加电启动或者重新锁定时,分相器自动进入屏蔽状态,需要手动对每个PFD进行一次屏蔽和开启操作。

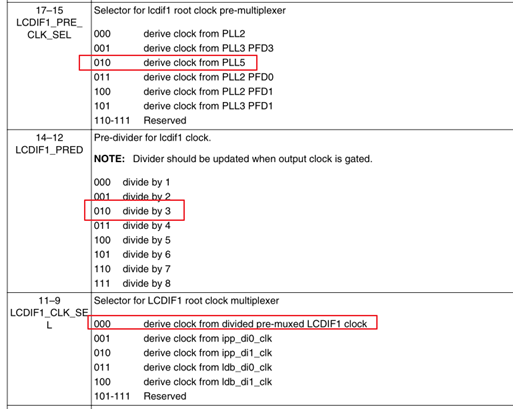

6.1.3 根时钟信号电路

如前所述,锁相环电路的输出时钟信号并不能直接供其它模块使用。在imx6ull中,它们的输出时钟信号、PFD时钟信号以及对应的bypass时钟信号经过选择、分频后形成根时钟信号,才会分发到各个模块。这部分电路又细分为两部分,前半部分称为时钟切换电路(switcher),后半部分称为根时钟生成电路(root generator)。

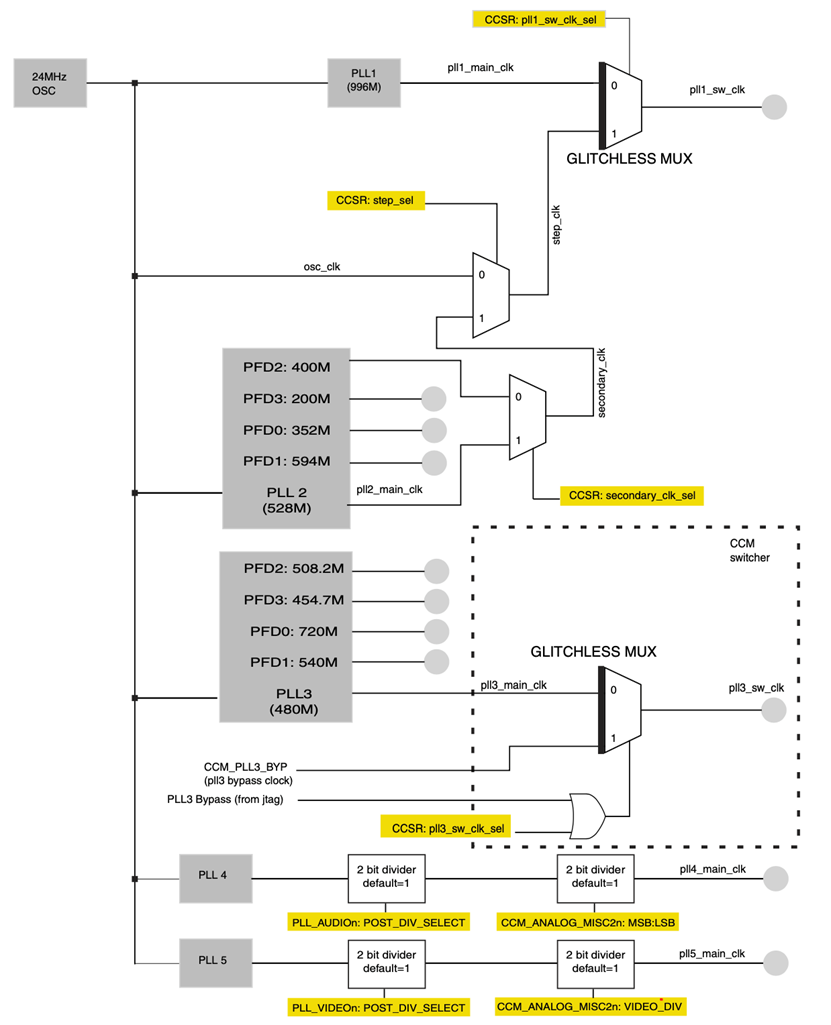

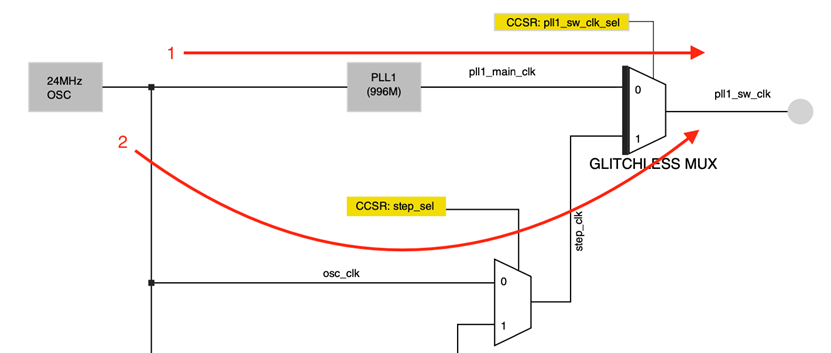

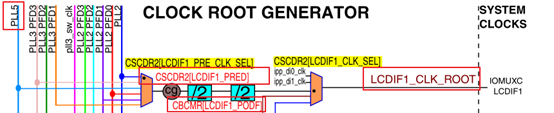

时钟切换电路主要对PLL1和PLL3的输出进行选择,被选中的信号形成pll1_sw_clk和pll3_sw_clk信号。另外,它还对PLL4和PLL5进行额外的分频操作,形成pll4_main_clk和pll5_main_clk信号。如下图所示:

后续电路不直接使用上述PLL的输出,而是使用switcher形成的这些输出信号。例如,如果我们想改变CPU的工作频率,可以先修改CCSR[pll1_sw_clk_sel]将pll1_sw_clk切换到step_clk,然后修改PLL1的参数,等待其输出时钟信号稳定到新的频率上,再切换回PLL1的输出信号pll1_main_clk。因为使用了无抖动的多路选择器(glitchless multiplexer),在切换过程中CPU仍正常运行,我们将在第一个编程示例中演示上述过程。

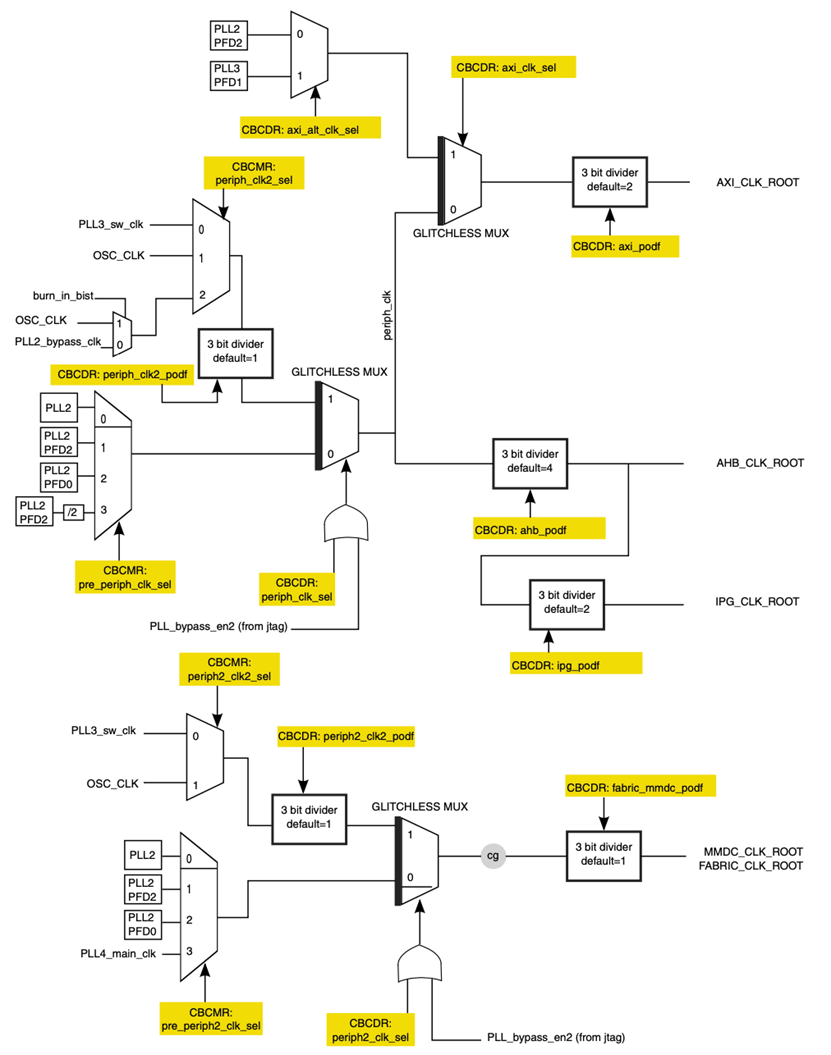

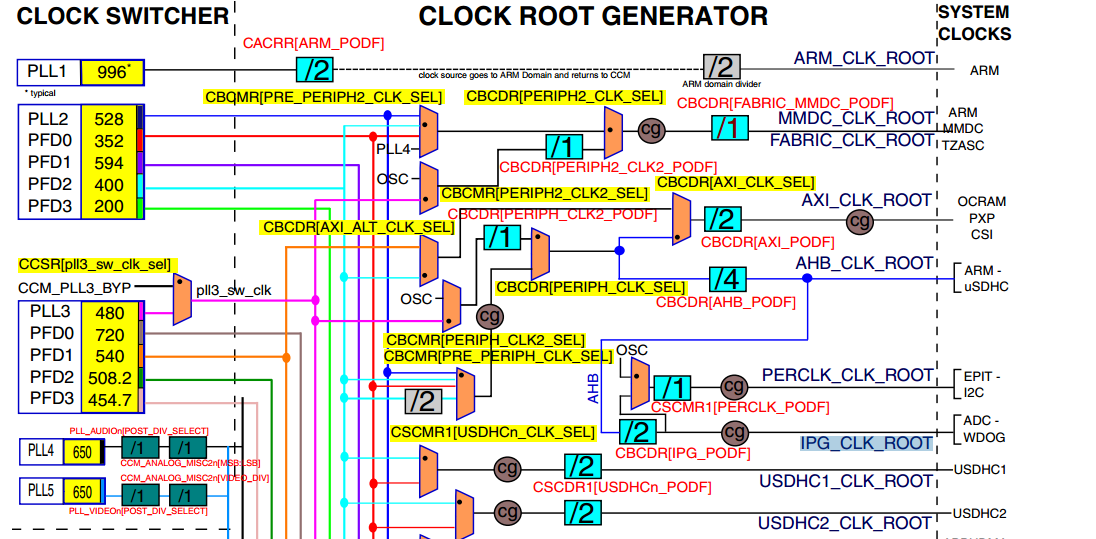

根时钟生成电路对前面的这些信号和PLL2的输出信号进一步筛选和分频形成根时钟信号,它们直接或者间接驱动芯片中的模块来实现各自功能。这里仅以总线相关的根时钟信号进行说明,如下图所示:

其它的根时钟信号和模块对这些根时钟信号的使用参见CCM和模块各自的寄存器设置,这里不再展开叙述。本章第二个编程示例计算锁相环电路输出时钟和这些总线的根时钟的频率并打印,有兴趣的同学也可以参照示例代码和imx6ull手册计算其它的时钟信号的频率。

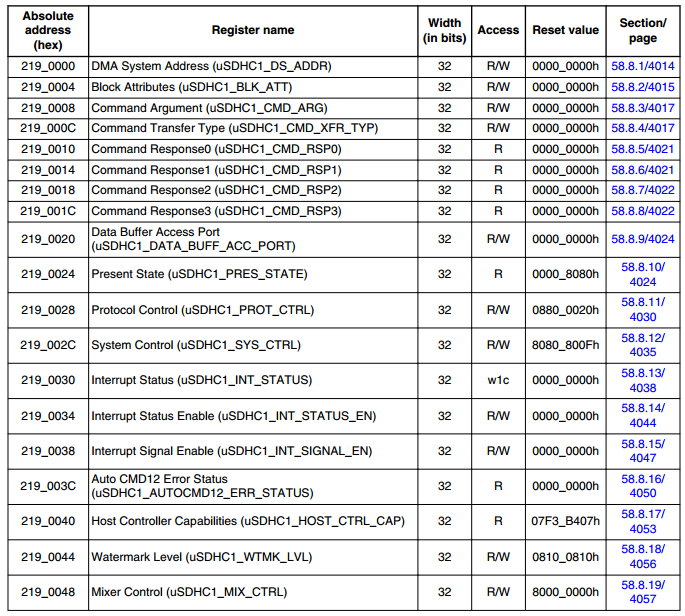

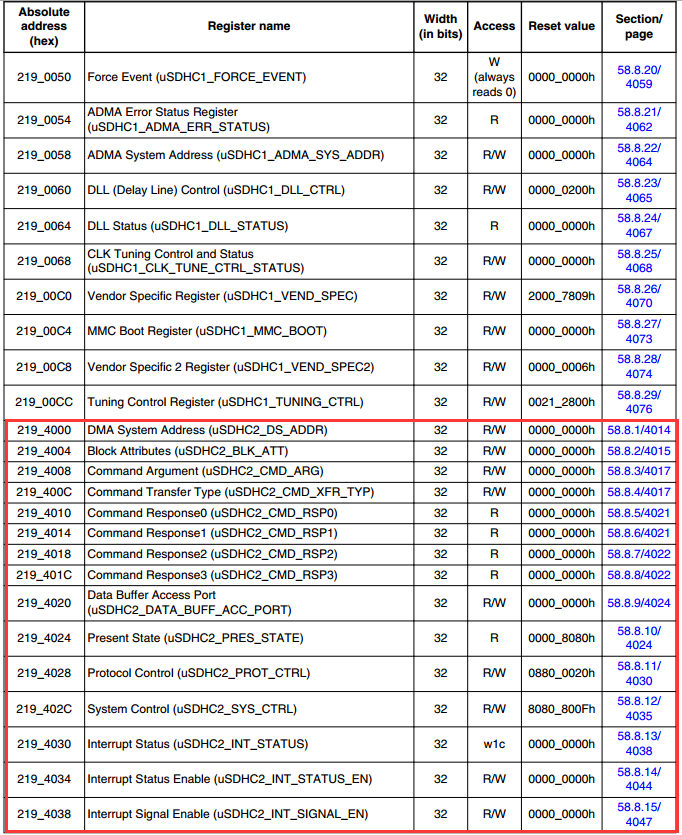

6.2 寄存器介绍

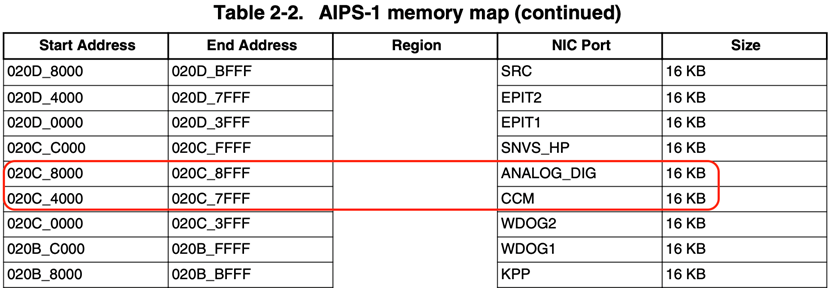

imx6ull时钟相关的寄存器主要分布在CCM和ANALOG_DIG这两个模块,它们均连接在AIPS-1总线上,它们的地址范围如下所示:

ANALOG_DIG模块主要负责晶体振荡电路和锁相环电路的相关设置。它的寄存器分为两类:CCM_ANALOG_PLL_xxx寄存器设置对应PLL的参数和工作状态,CCM_ANALOG_MISCx (x = 0-2)寄存器进行其它一些杂项的设置或状态显示,包括晶体振荡电路的控制参数。这些寄存器数量较多,这里不一一列出。

另外需要注意,ANALOG_DIG与电源管理模块(PMU)共用这些CCM_ANALOG_MISCx寄存器,它们在PMU中被称为PMU_MISCx (x = 0-2)。由于晶体振荡电路在系统启动时已初始化完毕,输出频率固定的时钟信号,在芯片运行期间通常不需要修改设置,这里不再进行说明。

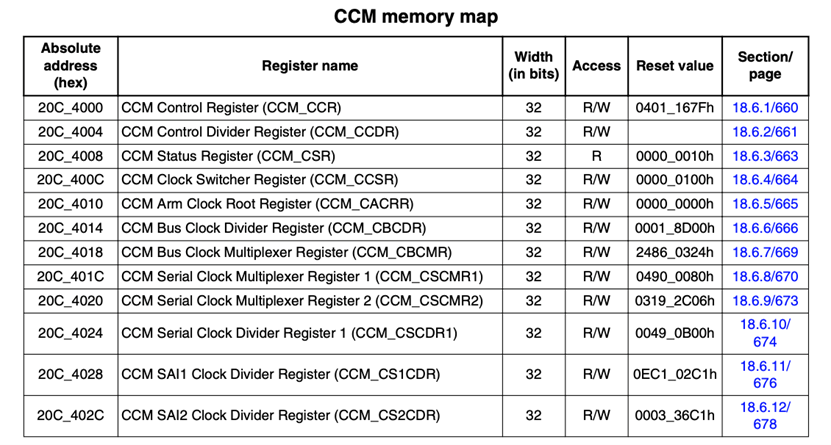

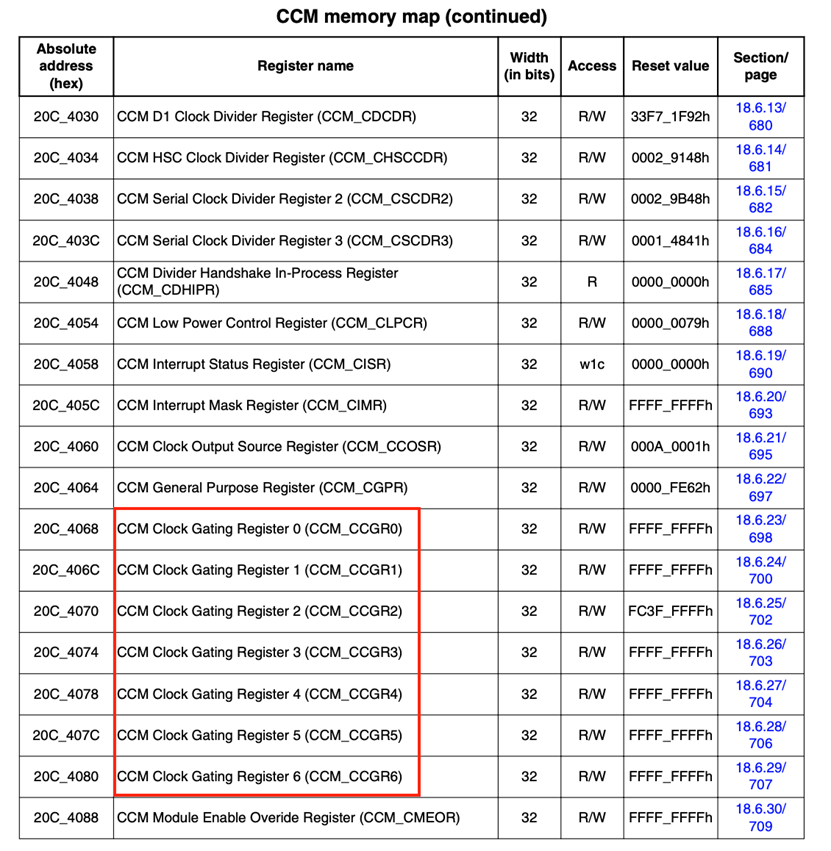

而CCM模块控制根时钟信号的产生和分发,大部分寄存器用来对PLL及PFD产生的时钟信号进行分发和分频控制,如下表所示:

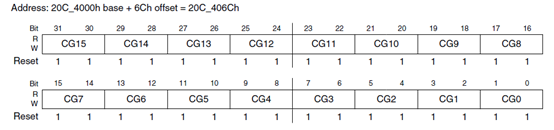

以及下面的表,注意红框部分的寄存器CCM_CCGRx(x = 0-6),它们用来控制各个时钟信号在不同功耗模式下是否被屏蔽:

6.2.1 锁相环电路寄存器

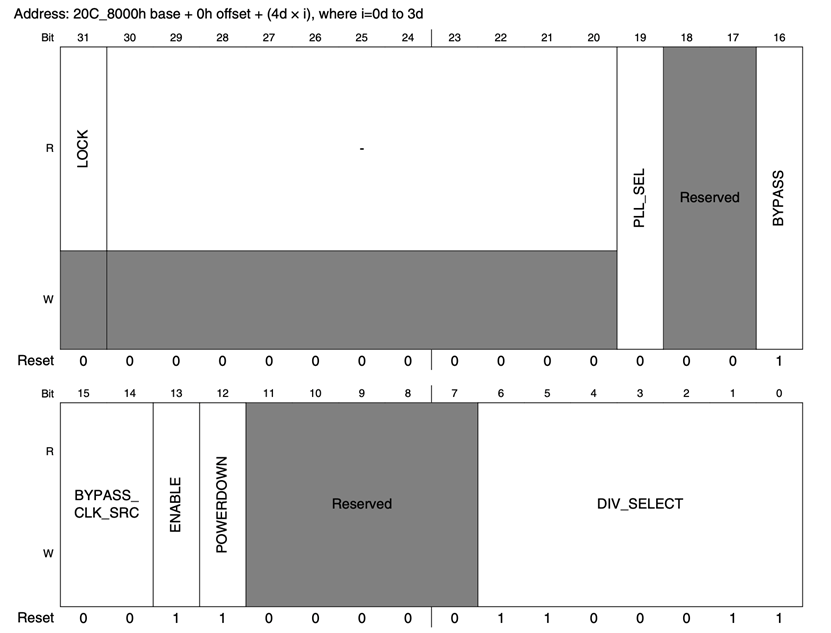

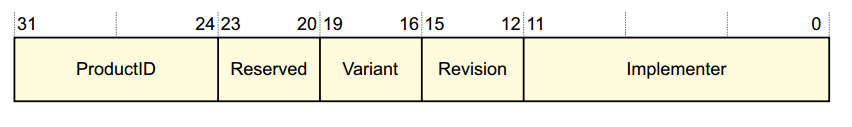

如前所述,imx6ull共包含7个锁相环电路,除ENET_PLL之外,其它的锁相环电路控制和状态寄存器的结构都很类似。以ARM_PLL为例,它的寄存器结构如下所示:

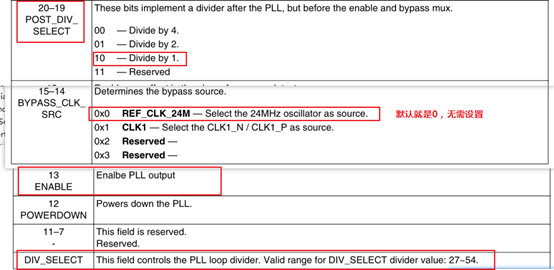

其中,控制位BYPASS、ENABLE和POWERDOWN用来控制PLL的工作模式(bypass模式、输出禁止模式和断电模式);BYPASS_CLK_SRC选择输入时钟源,DIV_SELECT设置频率放大倍数。正常工作时,需要设置BYPASS和POWRDOWN为0,ENABLE为1。当LOCK值为1时,锁相环电路输出稳定的时钟信号。

稳定工作时,ARM_PLL的输出频率为 Fref * DIV_SELECT/2,其它PLL的设置方法和输出频率计算公式与ARM_PLL类似,但略有差别。例如,锁相环电路USB1_PLL、USB2_PLL和SYS_PLL虽然都有自己的DIV_SELECT,它们应当被设为固定的值。

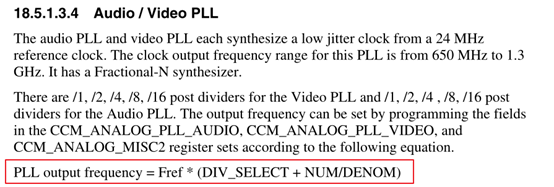

需要特别说明的是,锁相环电路AUDIO_PLL和VIDEO_PLL还增加了额外的分频参数NUM和DENOM。以AUDIO_PLL为例,它的相应寄存器如下所示:

(1)CCM_ANALOG_PLL_AUDIO_NUM

(2)CCM_ANALOG_PLL_AUDIO_DENOM

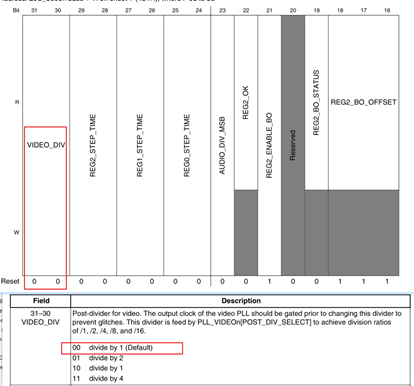

它们的输出频率为Fref * (DIV_SELECT + NUM/DENOM)。除此之外,AUIDIO_PLL和VIDEO_PLL还可以在时钟切换电路(switcher)中设置额外的分频参数为/1、/2、/4、/8或/16,这些值分布在寄存器CCM_ANALOG_PLL_AUDIO、CCM_ANALOG_PLL_VIDEO和CCM_ANALOG_MISC2中。

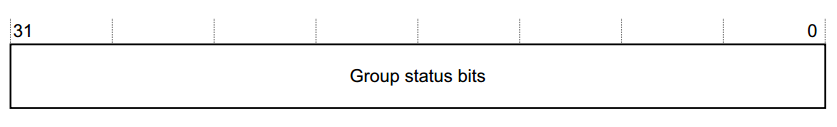

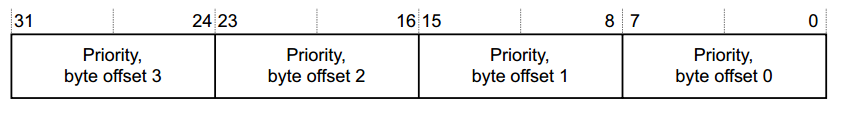

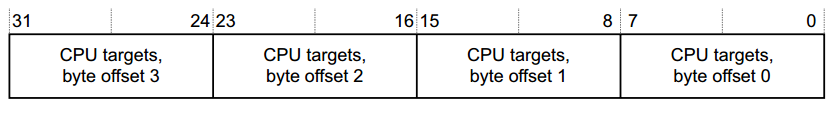

除此之外,SYS_PLL和USB1_PLL还各自配有四个分相器,它们分别对SYS_PLL和USB1_PLL的输出时钟信号进行分频,分频参数分别在CCM_ANALOG_PFD_480n和CCM_ANALOG_PFD_528n中设置。这两个寄存器的结构完全一样,如下图所示:

每个PFD的输出频率为Fvco*18/PFD_FRAC,其中Fvco是相应PLL的输出频率,而PFD_FRAC的数值取值范围为12到35。

6.2.2 根时钟控制寄存器

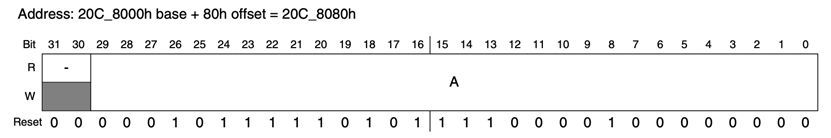

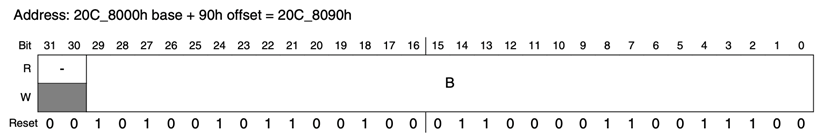

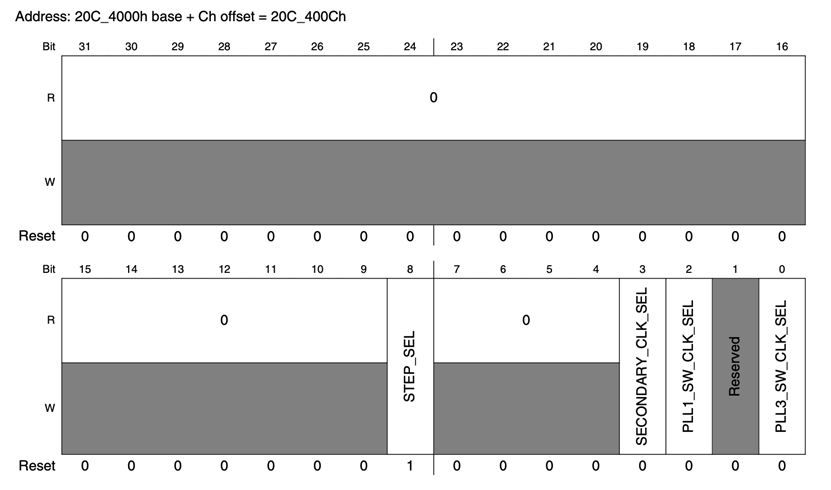

上述锁相环电路以及它们的bypass时钟信号、PFD输出信号,经过时钟切换电路(switcher)和根时钟生成电路(root generator)处理后形成各种根时钟信号。其中,时钟切换电路寄存器CCM_CCSR选择时钟信号pll1_sw_clk和pll3_sw_clk的来源,如下图所示:

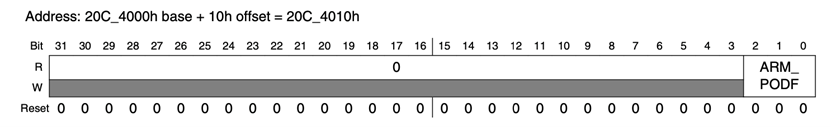

根时钟生成电路的寄存器也包含在CCM模块中,比如ARM根时钟信号由pll1_sw_clk分频得来,相应的分频寄存器CCM_CACRR如下图所示:

ARM的时钟信号频率为pll1_sw_clk/(ARM_PODF + 1)。

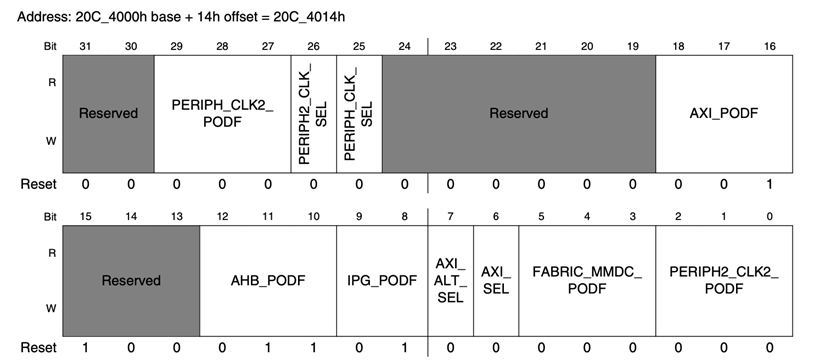

而之前提到的总线根时钟信号由寄存器CCM_CBCDR进行选择和分频,如下图所示:

其中各个字段的作用可参见根时钟信号电路一节中的原理图,具体设置步骤可参见后面的编程示例。其它根时钟的寄存器与其类似,详细的控制方式要参见imx6ull手册中CCM模块的寄存器描述,这里不再一一列举。

6.2.3 模块时钟屏蔽寄存器

为了降低功耗,imx6ull可以工作在以下三种模式:

- RUN模式:CCM_CLPCR[LPM]的值为0,CPU正常工作,各个模块的时钟信号可以在寄存器CCGRx中开启和关闭。

- WAIT模式:CCM_CLPCR[LPM]的值为1,当CPU执行WFI指令时,开始进入WAIT模式。在此模式下,CPU时钟被关闭,依据寄存器CCGRx中的设置,相应模块的时钟信号也会被关闭。

- STOP模式:CCM_CLPCR[LPM]的值为2。STOP模式同样重复上述WAIT模式的操作,并且禁用所有的PLL。如果设置了CCM_CLPCR[SBYOS],该模式还将激活cosc_pwrdown信号,关闭晶体振荡电路的电源。

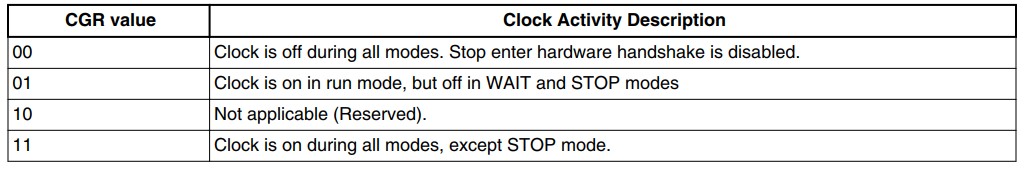

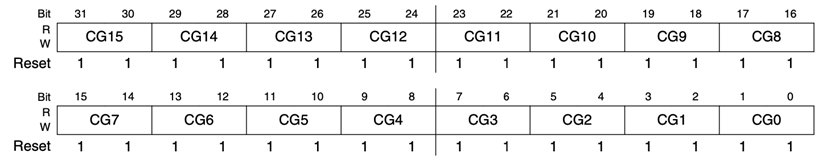

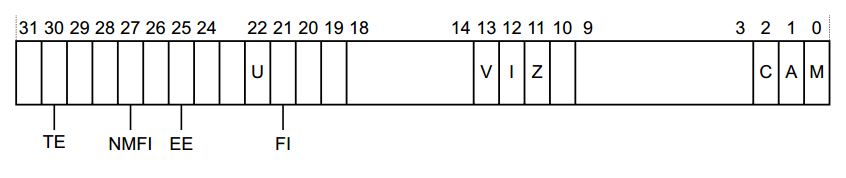

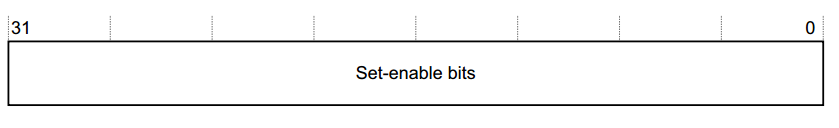

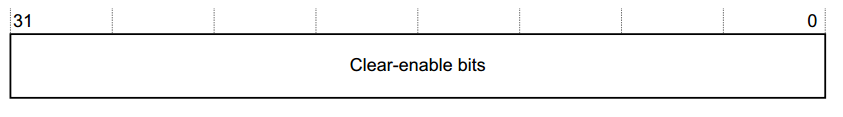

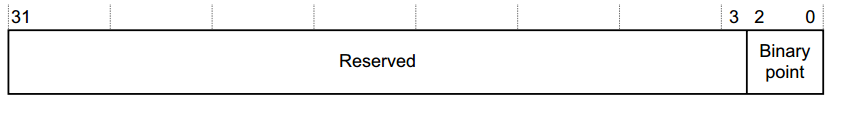

对于每个时钟信号,imx6ull提供了在不同工作模式下是否屏蔽这些时钟信号的控制方法,这些控制位集中放在寄存器CCGRx(x = 0-6)中,每个CCGRx寄存器结构如下图所示:

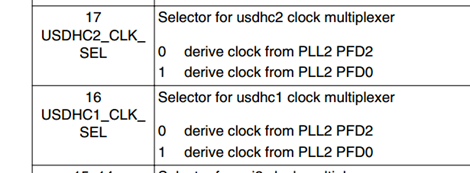

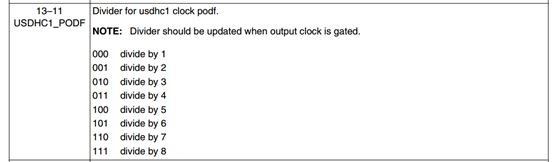

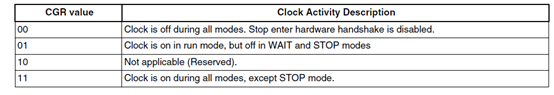

每两位为一个单位,控制一个时钟信号。比如,在寄存器CCGR0中,CG15控制时钟信号gpio2_clocks,CG14控制时钟信号uart2_clock等等。这两位值的含义如下所示:

| CGx (x=0-15) | 时钟信号活动状态描述 |

|---|---|

| 00 | 时钟信号在三个模式中均被屏蔽。 |

| 01 | 时钟信号仅在RUN模式开启,在其它模式中被屏蔽。 |

| 10 | 保留 |

| 11 | 时钟信号在RUN和WAIT模式开启,在STOP模式中被屏蔽。 |

当用户某个模块驱动时,应当根据该模块是否需要在低功耗模式下工作来设置寄存器CCGRx中相应的值,以达到降低功耗的目的。另外,在正常工作模式中,用户也可以在模块空闲时将CCGRx中相应的值设为0,动态调节模块的功耗。

6.3 编程示例

6.3.1 改变CPU工作频率

本示例动态改变CPU的工作频率,先将CPU设置工作在一个较低频率(81MHZ),然后切换至较高的工作频率(648MHZ)。为验证CPU频率的变化,本例使用忙等待的延时方式,控制LED灯闪烁--随着CPU频率的提升,延时时间变短,LED灯闪烁频率变快。

正常工作时,CPU使用锁相环电路ARM_PLL的输出信号作为时钟源。在改变CPU频率之前,我们首先切换到其它时钟信号(示例中选择晶体振荡电路XTALOSC24M的输出),修改ARM_PLL设置并稳定在新的频率之后,再切换回ARM_PLL的输出时钟信号。这里我们再次引用时钟切换电路(switcher)的部分原理图,如下所示:

6.3.1.1 设置PLL1_SW_CLK的时钟路径

改变CPU频率前,pll1_sw_clk时钟路径如图中路径1所示。我们首先将其切换至路径2,待ARM_PLL(PLL1)稳定输出后,再切换回路径1。这些时钟路径的控制位标示位于图中黄色方框处。对应的控制函数为set_pll1_sw_clk(int sel_pll1),当参数sel_pll1值为0时,选择路径2;当参数sel_pll1值非0时,选择路径1。函数set_pll1_sw_clk定义在文件switcher.c中,内容如下所示:

4 extern struct ccm_regs *ccm;

5

/**********************************************************************

* 函数名称: set_pll1_sw_clk

* 功能描述: 设置PLL1_SW_CLK的时钟路径

* 输入参数: sel_pll1: 0-选择XTALOSC24M的输出,1-选择PLL1的输出

* 输出参数: 无

* 返 回 值: 无

* 修改日期 版本号 修改人 修改内容

* -----------------------------------------------

* 2020/03/08 V1.0 今朝 创建

***********************************************************************/

void sel_pll1_sw_clk(int sel_pll1)

{

/* PLL1_SW_CLK_SEL: 0表示pll1_main_clk,1表示step_clk */

if (sel_pll1)

clr_bit(&ccm->ccsr, 2); /* 选择pll1_main_clk */

else {

clr_bit(&ccm->ccsr, 8); /* step_clk选择使用OSC的输出 */

set_bit(&ccm->ccsr, 2); /* 选择step_clk */

}

}

6.3.1.2 重新设置ARM_PLL的输出频率

切换完pll1_sw_clk时钟路径之后,我们就可以重新设置ARM_PLL的输出频率,相应的设置函数set_pll设置指定PLL的倍频参数并等待其输出频率稳定。为了简化函数接口,AUDIO_PLL和VIDEO_PLL的NUM和DENOM参数统一设置为0xF,而且不支持ENET_PLL的设置,感兴趣的同学可以自己添加相关代码。该函数位于文件pll.c中,内容如下:

struct anadig_regs *anadig = (struct anadig_regs *)ANADIG_BASE_ADDR;

static void wait_to_lock(u32 *pll_reg)

{

while (read32(pll_reg) & LOCK_MASK == 0); /* 等待指定的PLL进入锁定状态 */

}

/**********************************************************************

* 函数名称: set_pll

* 功能描述: 设置PLL的倍频参数并等待其进入锁定状态

* 输入参数: pll: 指定PLL的标识,div: PLL的倍频参数

* 输出参数: 无

* 返 回 值: 无

* 修改日期 版本号 修改人 修改内容

* -----------------------------------------------

* 2020/03/08 V1.0 今朝 创建

***********************************************************************/

void set_pll(pll_e pll, u32 div)

{

switch (pll) {

case ARM_PLL:

if (div < 54 && div > 108) return; /* ARM_PLL的倍频参数的有效范围为54到108 */

write32(ENABLE_MASK | div, &anadig->analog_pll_arm);

wait_to_lock(&anadig->analog_pll_arm); /* 等待ARM_PLL锁定 */

break;

case USB1_PLL: /* 设置USB1_PLL的倍频参数并等待锁定 */

write32(ENABLE_MASK | (div&0x3), &anadig->analog_pll_usb1);

wait_to_lock(&anadig->analog_pll_usb1);

break;

case USB2_PLL: /* 设置USB2_PLL的倍频参数并等待锁定 */

write32(ENABLE_MASK | (div&0x3), &anadig->analog_pll_usb2);

wait_to_lock(&anadig->analog_pll_usb2);

break;

case SYS_PLL: /* 设置SYS_PLL的倍频参数并等待锁定 */

write32(ENABLE_MASK | (div&0x1), &anadig->analog_pll_sys);

wait_to_lock(&anadig->analog_pll_sys);

break;

case AUDIO_PLL:

if (div < 27 && div > 54) return; /* AUDIO_PLL的倍频参数的有效范围为27到54 */

/* 简便起见,AUDIO_PLL的分频参数NUM和DENOM都设置为0xF */

write32(0xF, &anadig->analog_pll_video_num);

write32(0xF, &anadig->analog_pll_video_denom);

write32(ENABLE_MASK | div, &anadig->analog_pll_video);

wait_to_lock(&anadig->analog_pll_video);/* 等待AUDIO_PLL锁定 */

break;

case VIDEO_PLL:

if (div < 27 && div > 54) return; /* VIDEO_PLL的倍频参数的有效范围为27到54 */

/* 简便起见,VIDEO_PLL的分频参数NUM和DENOM都设置为0xF */

write32(0xF, &anadig->analog_pll_audio_num);

write32(0xF, &anadig->analog_pll_audio_denom);

write32(ENABLE_MASK | div, &anadig->analog_pll_video);

wait_to_lock(&anadig->analog_pll_video);/* 等待VIDEO_PLL锁定 */

break;

case ENET_PLL:

/* ENET_PLL寄存器设置方式与其它PLL差别较大,为了简化函数接口,这里不支持对它的设置 */

break;

}

}

6.3.1.3 设置ARM_CLK_ROOT的分频参数

时钟信号pll1_sw_clk在成为arm_clk_root送往CPU之前,还要在根时钟生成电路(root generator)经过一次分频操作,其分频参数的设置函数为setup_arm_podf,位于文件clkroot.c中,内容如下:

extern struct ccm_regs *ccm;

/**********************************************************************

* 函数名称: setup_arm_podf

* 功能描述: 设置ARM_CLK_ROOT的分频参数

* 输入参数: 取值范围为1-8,ARM_CLK_ROOT = PLL1_SW_CLK / PODF

* 输出参数: 无

* 返 回 值: 无

* 修改日期 版本号 修改人 修改内容

* -----------------------------------------------

* 2020/03/08 V1.0 今朝 创建

***********************************************************************/

void setup_arm_podf(u32 podf)

{

if (podf < 1 || podf > 8) return; /* ARM_PODF分频范围是1到8 */

write32(podf-1, &ccm->cacrr);

}

6.3.1.4 修改led闪烁函数

最后,为了方便比较led的闪烁频率,我们对led的接口函数稍作修改,增加led_toggle函数,led的状态改变一次(从亮到灭或从灭到亮),这里不再展示其代码。

在main函数中,我们首先初始化并点亮led灯,设置CPU频率到81MHZ(ARM_PLL输出为648MHZ,分频参数为8),亮灯和灭灯各5次;然后设置CPU频率为648MHZ(ARM_PLL输出为1296MHZ,分频参数为2),之后无限闪灯。我们可通过肉眼观测到led的闪烁频率明显变快。main.c文件内容如下所示:

#include "regs.h"

#include "pll.h"

#include "clkroot.h"

struct ccm_regs *ccm = (struct ccm_regs *)CCM_BASE_ADDR;

#define LOOPS 1000000

static void busy_wait(void)

{

for(u32 i = 0; i < LOOPS; i++); /* 忙等待进行延时 */

}

/* LED灯接口函数 */

extern void led_init(void);

extern void led_toggle(void);

void led_on(void);

/* PLL1时钟路径及其PODF分频参数设置 */

extern void setup_arm_podf(u32 podf);

extern void sel_pll1_sw_clk(int sel_pll1);

void main(void)

{

/* 首先初始化并点亮LED灯 */

int blinks = 0;

led_init();

led_on();

sel_pll1_sw_clk(0); /* 将ARM_ROOT时钟切换至OSC */

setup_arm_podf(8); /* ARM_ROOT的分频参数设置为8 */

set_pll(ARM_PLL, 54); /* 设置ARM_PLL: 24*54/2 = 648MHZ, ARM_ROOT: 81MHZ */

sel_pll1_sw_clk(1); /* 将ARM_ROOT切换回ARM_PLL,此时CPU工作频率为81MHZ */

/* 循环点亮/熄灭LED共10次,观察LED闪烁频率 */

for (blinks = 10; blinks > 0; blinks--)

{

busy_wait();

led_toggle();

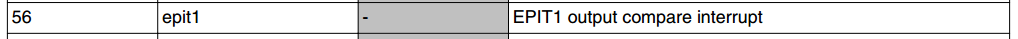

}

sel_pll1_sw_clk(0); /* 将ARM_ROOT时钟切换至OSC */

setup_arm_podf(2); /* ARM_ROOT的分频参数设置为2 */

set_pll(ARM_PLL, 108); /* 设置ARM_PLL: 24*108/2 = 1296MHZ, ARM_ROOT: 648MHZ */

sel_pll1_sw_clk(1); /* 将ARM_ROOT切换回ARM_PLL,此时CPU工作频率为648MHZ */

/* 无限循环点亮/熄灭LED,观察此时LED闪烁频率明显变快 */

while(1)

{

busy_wait();

led_toggle();

}

}

/* 本程序的除法运算使用了GCC提供的函数,需要提供raise函数以正常编译 */

void raise(void)

{

}

最后说明一下,由于本程序用到了GCC的除法操作例程,需要添加一个空的raise函数,以通过编译。

注明: 代码目录在裸机Git仓库 NoosProgramProject/(7_时钟体系/fastcpu) 文件夹下。

6.2.1.4 参考章节《4-1.4编译程序》编译程序

6.2.1.5 参考章节《4-1.4映像文件烧写、运行》烧写、运行程序

运行成功后可以观察到开发板用户绿色led灯闪烁频率由慢变快。

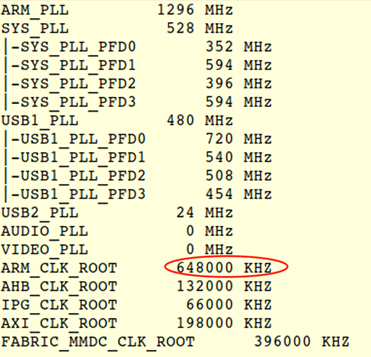

6.3.2 打印时钟信号的频率值

上个示例中我们可以通过led的闪烁频率观察到CPU的频率确实变快了。为了得到imx6ull中时钟的确切值,我们在本例程中将它们通过串口打印出来,这里我们使用了uart模块的功能,其代码参见后面的uart串口编程章节。

本例程仅打印各个PLL(不包括ENET_PLL)及其PFD的输出频率,以及前面介绍的总线根时钟频率,这些频率值的计算需要分为三步进行。

6.3.2.1 获取PLL的输出频率

首先,我们需要确定PLL和PFD的输出频率,在文件pll.c中添加以下代码:

/**********************************************************************

* 函数名称: get_pll

* 功能描述: 获取PLL的输出频率

* 输入参数: pll: 指定PLL的标识

* 输出参数: 无

* 返 回 值: PLL的输出频率

* 修改日期 版本号 修改人 修改内容

* -----------------------------------------------

* 2020/03/08 V1.0 今朝 创建

***********************************************************************/

u32 get_pll(pll_e pll)

{

u32 div, post_div, pll_num, pll_denom;

switch (pll) {

case ARM_PLL:

div = read32(&anadig->analog_pll_arm);

if (div & BYPASS_MASK) /* 判断ARM_PLL是否处于Bypass模式 */

return CKIH;

else {

div &= 0x7F; /* 获取ARM_PLL的倍频参数 */

return (CKIH * div) >> 1; /* ARM_PLL的输出频率只有倍频后的一半 */

}

case USB1_PLL:

div = read32(&anadig->analog_pll_usb1);

if (div & BYPASS_MASK) /* 判断USB1_PLL是否处于Bypass模式 */

return CKIH;

else {

div = div&0x1 ? 22 : 20; /* USB1_PLL只有两种倍频模式,1表示x22,0表示x20 */

return CKIH * div;

}

case USB2_PLL:

div = read32(&anadig->analog_pll_usb2);

if (div & BYPASS_MASK) /* 判断USB2_PLL是否处于Bypass模式 */

return CKIH;

else {

div = div&0x1 ? 22 : 20; /* USB2_PLL只有两种倍频模式,1表示x22,0表示x20 */

return CKIH * div;

}

case SYS_PLL:

div = read32(&anadig->analog_pll_sys);

if (div & BYPASS_MASK) /* 判断SYS_PLL是否处于Bypass模式 */

return CKIH;

else {

div = div&0x1 ? 22 : 20; /* SYS_PLL只有两种倍频模式,1表示x22,0表示x20 */

return CKIH * div;

}

case AUDIO_PLL:

div = read32(&anadig->analog_pll_audio);

if (!(div & ENABLE_MASK)) /* 判断AUDIO_PLL是否处于禁止输出模式 */

return 0;

if (div & BYPASS_MASK) /* 判断AUDIO_PLL是否处于Bypass模式 */

return CKIH;

else {

post_div = (div & 0x3) >> 19;

if (post_div == 3) /* reserved value */

return 0;

/* AUDIO_PLL的分频参数:0表示除以4,1表示除以2,2表示除以1 */

post_div = 1 << (2 - post_div);

pll_num = read32(&anadig->analog_pll_audio_num);

pll_denom = read32(&anadig->analog_pll_audio_denom);

return CKIH * (div + pll_num / pll_denom) / post_div;

}

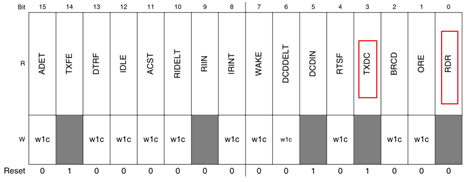

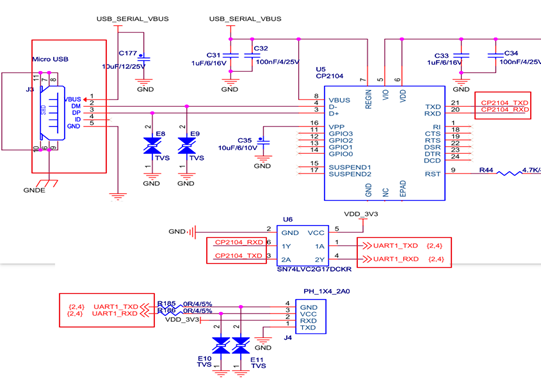

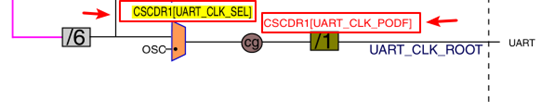

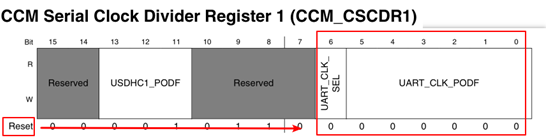

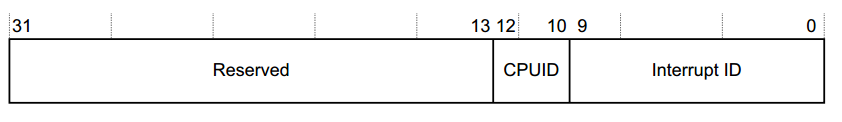

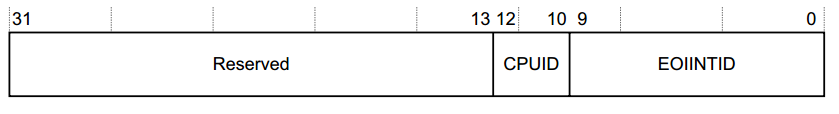

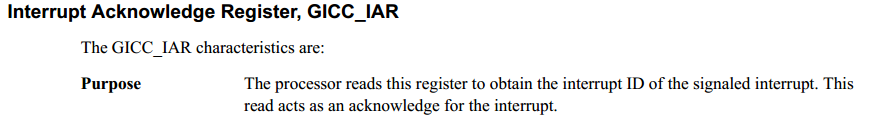

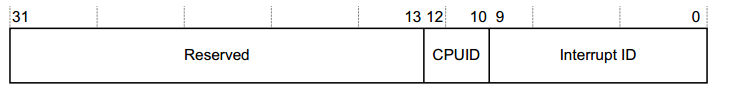

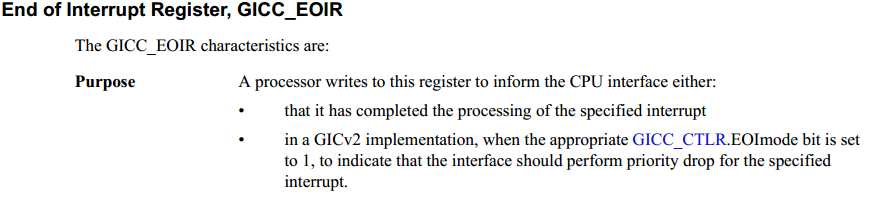

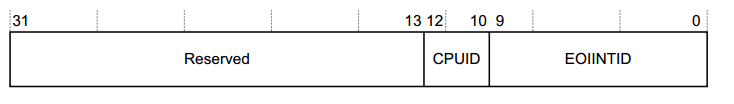

case VIDEO_PLL: